短時間のヘディングでも認知機能が低下した

マンチェスター・メトロポリタン大学のスポーツ科学研究チームは、サッカーのヘディングを短時間繰り返すことが脳にどのような影響を与えるかを調べました。

この調査では、日常的にサッカーをプレイする参加者60名(男女同数、平均年齢24歳)を対象としています。

そのほとんどは趣味レベルでサッカーをしている人で、6名はセミプロのサッカー選手です。

またポジションとしては、キーパー5名・ディフェンダー24名・ミッドフィルダー26名・フォワード5名でした。

実験ではまず、この60名を「実際のボールでヘディング練習する群」と「VRヘッドセットでヘディングを仮想的に練習する群」(ともに男女半数ずつ)に分けます。

内容は13メートルの高さから投げられたサッカーボールをジャンプせずにヘディングでクリアするディフェンス用の練習です。

これを全部で20回繰り返し、一方は仮想空間で同じことをします。

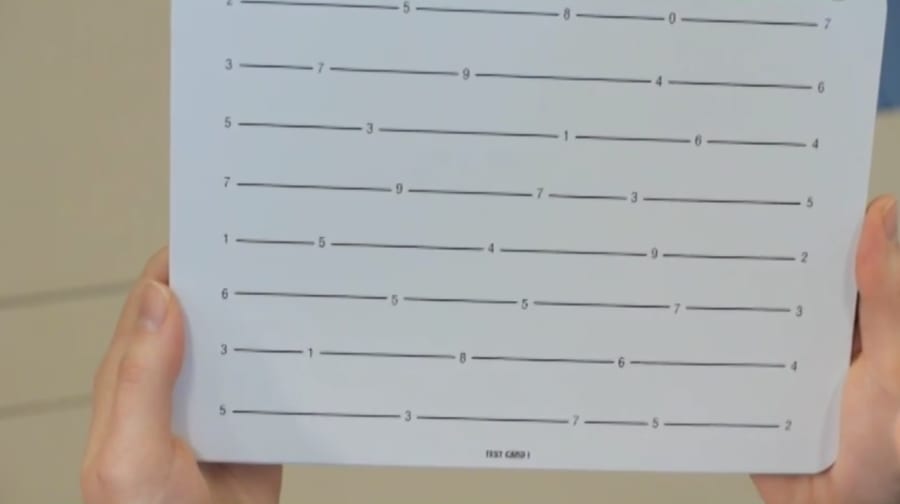

そして参加者はヘディング練習の前後に、スポーツ関連の脳しんとうや認知機能の変化を評価する「キング・デヴィック検査(King-Devick Test)」を受けました。

これは紙に書かれた数字の羅列をすばやく読み上げていくもので、正常な認知機能であれば、同じ検査を繰り返すごとにスピードが速くなっていきます。

また脳波と筋電図の測定、および脳しんとう症状の有無に関するアンケートにも答えてもらいました。

まず脳波と筋電図を調べた結果、脳と筋肉活動の間の接続性は事前の予想通り、実際のボールでヘディングをした群で上昇していました。

これは実際にボールと頭部が接触しているので、脳と筋肉との間のコミュニケーションが上昇するのは当然の結果と考えられるでしょう。

しかし一方で、キング・デヴィック検査を比較したところ、VR群が2回目のテストにおいて読み上げの完了速度が上がっていたのに対し、実際にヘディングをした群はスピードに変化がなかっただけでなく、数字の読み上げを間違えるエラーの回数が多くなっていたのです。

加えて、アンケート調査では、練習後に脳しんとう症状を示した割合はVR群でわずか10%だったのに対し、実際にヘディングをした群は90%でした。

以上の結果から、短時間のヘディング練習でも脳にダメージを与え、認知機能を低下させるには十分であることが示されました。

一回のヘディング練習が脳に決定的なダメージを与えることはありませんが、これが長期間にわたって繰り返され、ダメージが蓄積すると、深刻な認知障害が起きる可能性もあります。

これはヘディングの機会が多いプロのサッカー選手だけでなく、部活動や趣味レベルでサッカーを楽しんでいる人にも、脳への悪影響が起こり得ることを示唆するものです。

ヘディングはサッカーにおける魅力的なプレイの一つではありますが、選手の命と健康を守るために何らかの取り組みが必要かもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

以前から言われていた脳へのリスク障害をFIFAでも日本サッカー協会がなんの具体的な対策を施行してない事危険です

最も本件を声を大にして問題しすべきです 頭部を保護するための防具着用とか 以上