スマホ依存対策には最新の「高性能ガラケー」がおすすめ

スマホ依存対策として、近年、ガラケーに再び注目が集まっています。

「ガラケー」という名称は、スマホ以前からある携帯端末「フィーチャーフォン」を指す日本独自の俗称であり、「ガラパゴス化した携帯電話機」という意味から来ています。

英語圏ではフィーチャーフォンのことを、ダムフォン(dumb phone)と呼んでいます。

「dumb」は、「バカ。まぬけ。時代遅れ。退屈」などを表現する言葉であり、ダムフォンは、スマートフォンとは対照的な「退屈な電話」という意味があります。

(ダムフォンとガラケーでは若干ニュアンスが異なりますが、本記事ではこのタイプの携帯電話については日本で一般的な「ガラケー」に統一して表記します)

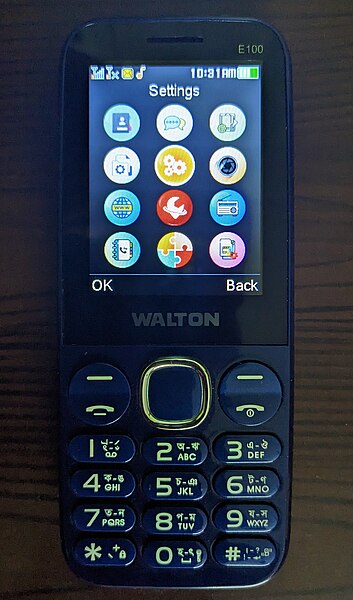

このためガラケーは古臭い携帯電話というイメージを抱いてしまいますが、最近は、スマホで利用可能な基本的な機能は全て備わっている「高性能なガラケー」が登場しています。

そのようなガラケーには、通話・SMSなどの基本的なコミュニケーションツール、カメラや音楽プレイヤー、カレンダー、メモ機能など、日常生活に必要な機能が備わっています。

昔のガラケーとは異なり、これら基本ツールでは最新の通信・処理速度が保証されているため、ユーザーをイライラさせることはありません。

一方で、SNS(Instagram、X・Twitter、Facebookなど)に関連したアプリのインストールが制限されているものがほとんどです。

また動画視聴や高解像度のゲームなど、マルチメディアに関する機能も基本的に非対応か、かなり制限されたものとなっています。

さらに、綺麗な写真を取るためのカメラはついているものの、それらの写真や動画を編集したり、シェアしたりする機能が搭載されていないケースもあります。

(カメラ自体が制限されている場合もあります)

実際、こうした最新のガラケーは、子供を持つ親からの高い需要があるようです。

アメリカのある販売員は、「子供に初めての携帯電話を与えたい親はたくさんいますが、インターネットには夢中になってほしくないようです」と述べています。

また、子供がスマホ依存になることを避けるためには、親自身がスマホ依存から抜け出す必要があります。

そのため5歳の子を持つある母親は、スマホからガラケーに変更し、「この携帯電話は、私自身の習慣を見直すのに役立ちました。息子と過ごす時間がいっそう充実したのです」と語っています。

別の例として、カナダに住む16歳の少年の行動も挙げられます。

Z世代である彼は、あえて通話やマップなどの限られた機能しかない携帯電話に変更し、そのメリットを次のように語っています。

「友達はスマホに1日4~5時間使っています。僕も買い替える前は同じくらい使っていました。でも今は、携帯電話に使う時間は1日たったの20分です」

こうした例が示すように、最新のガラケーを購入することは、デジタル機器と正しい距離を保つのに役立ちます。

デジタル機器をすべて避けて世の中とのかかわりを無くしたり、デジタル機器に依存して中毒になったりと、どちらか一方に極端に偏るのではなく、上手にデジタル機器との関係を築くことができるのです。

こうしたメリットに多くの人が気づきはじめた結果、例えば携帯電話メーカーHMD Globalは、アメリカでの売り上げが2022年に増加し、毎月数万台販売したと報告しています。

またある専門家は、「少なくとも今後5年間で、ガラケーの年間販売数が5%増加する可能性がある」と述べています。

そして一部の企業は、こうした変化を受け、「人々が自分の生活の質を高めるテクノロジー」として最新のガラケーの開発に力を入れています。

スマホに比べてできることが少ないために馬鹿にされていたガラケーが、逆にスマホよりできることが少ない点を再評価されるというのは興味深い時代の変化ですね。

今後は、便利で多機能なスマホではなく、現代技術の必要なところだけを組み込んだ最新のガラケーの需要が高まっていくことでしょう。

もし私たちがスマホ依存で悩んだり疲れたりしているなら、思い切って最新のガラケーに変更するのもアリかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)