期待が脳に与える影響とは?

私たちの脳は、体験をする前に抱く「期待」によって、その体験の内容が大きく変化することが知られています。

このような現象は、医療の分野でも確認されており、プラセボ効果やノセボ効果と呼ばれるものが代表例です。

プラセボ効果は、ポジティブな期待が治療効果を伴わなくても脳内で回復を促進する現象です。

例えば、「この薬は効くだろう」と期待して服用すると、薬自体に治療効果がなくても症状が改善されることがあります。

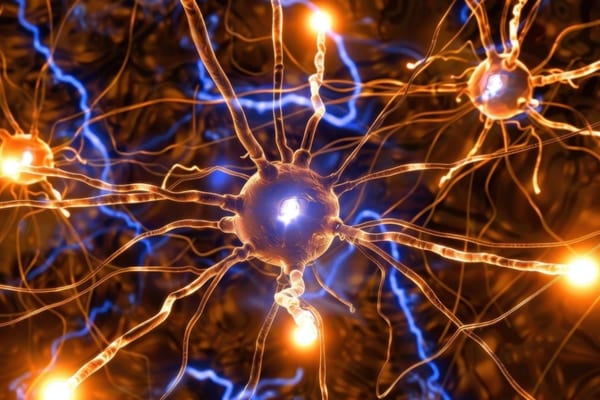

このとき、脳では前部島皮質や前帯状皮質など、感覚処理や痛みの軽減に関与する領域が活性化し、症状が改善されたと感じる仕組みが働きます。

報酬系と呼ばれる脳の神経回路が関与しており、特にドーパミンの放出が重要な役割を果たしていると考えられています。

ドーパミンが放出されることで、脳は報酬を予期し、満足感やストレスの軽減、痛みの抑制につながります。

この結果、実際には効果がない場合でも、脳が「良い結果が出ている」と解釈し、体験そのものがポジティブに感じられることがあります。

ノセボ効果では、ネガティブな期待が痛みや不快感を引き起こし、これらの感覚を増幅させます。

例えば、薬の副作用を過度に心配することで、実際には副作用がない場合でも、頭痛や吐き気などの症状が現れることがあります。

この際、脳内では前帯状皮質や島皮質など、痛みの感覚処理に関与する領域が活性化します。

前帯状皮質は痛みや不快感に対する情動的な反応を強化し、島皮質は身体の内的感覚を統合して不快感を増幅させます。

また、ネガティブな期待により、ストレスホルモン(ノルアドレナリンやコルチゾール)の分泌が促進され、身体が警戒状態に入ることで、痛みや不快感がさらに強まります。

さらに、Neurological Pain Signature (NPS) という脳の活動パターンは、痛みの感覚処理に関与する指標として知られています。

NPSは、侵害受容的な痛みの感覚に関連する脳の活動を示しますが、ノセボ効果では、ネガティブな期待がこの痛覚処理を強化する可能性があります。

前帯状皮質や後部島皮質など、痛みの情動的側面や身体感覚を統合する領域も関与しており、ノセボ効果によって不快感や痛みの経験が増幅されるのです。

このように、私たちの脳は「期待」によって感覚処理を大きく変化させる力を持っています。

ポジティブな期待が脳の報酬系を活性化させ、体験をより楽しく感じさせる一方で、ネガティブな期待が不快感や痛みを強調する役割を果たすのです。

こうした仕組みは、科学的にも多くの研究で裏付けられており、脳が私たちの体験にどう影響を与えるかについて理解を深める手がかりとなります。

今回、研究者らは「期待」が「辛さ」の体験にどのような影響を与えるかを明らかにするために、fMRIを用いた実験を行いました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)