乳がんが「手軽に」治る時代が近づいている

乳がんは、世界中で多くの女性の命に関わる病気です。

実際、日本人女性の11人に1人が生涯のどこかで乳がんになると言われています。

そのなかでも「エストロゲン受容体陽性(ER+)」と呼ばれるタイプの乳がんは、女性ホルモンであるエストロゲンが腫瘍の成長を促進することがわかっており、患者の7割近くがこのタイプに該当するとされています。

一般的な治療としては、まず手術で腫瘍を切除し、その後ホルモン療法と呼ばれる治療を数年間にわたって続ける流れが標準的です。

ホルモン療法では、エストロゲンが乳がん細胞に働きかけるのをブロックしたり、体内のエストロゲン濃度を低下させたりする薬を使います。

代表的なものに「タモキシフェン」や「アロマターゼ阻害薬」があり、こうした治療が導入されてから乳がんの生存率は大きく向上しました。

しかし、長期間にわたる薬の服用や注射には、骨粗しょう症や血栓症、性機能障害などの副作用も見られます。

また、薬によっては体調不良や倦怠感といった日常生活に影響を及ぼすものもあり、患者さんが途中で治療を断念してしまうケースも少なくありません。

さらに問題なのが、乳がんが最初はよく効く薬であっても、長い年月をかけてがん細胞が耐性(薬が効きにくくなる状態)を獲得してしまう点です。

ホルモン療法は腫瘍細胞を「増やさない」方向に導くことが多いのですが、「細胞を完全に死滅させる」わけではないため、どうしても再発リスクや耐性獲得のハードルを完全に取り除くには至りません。

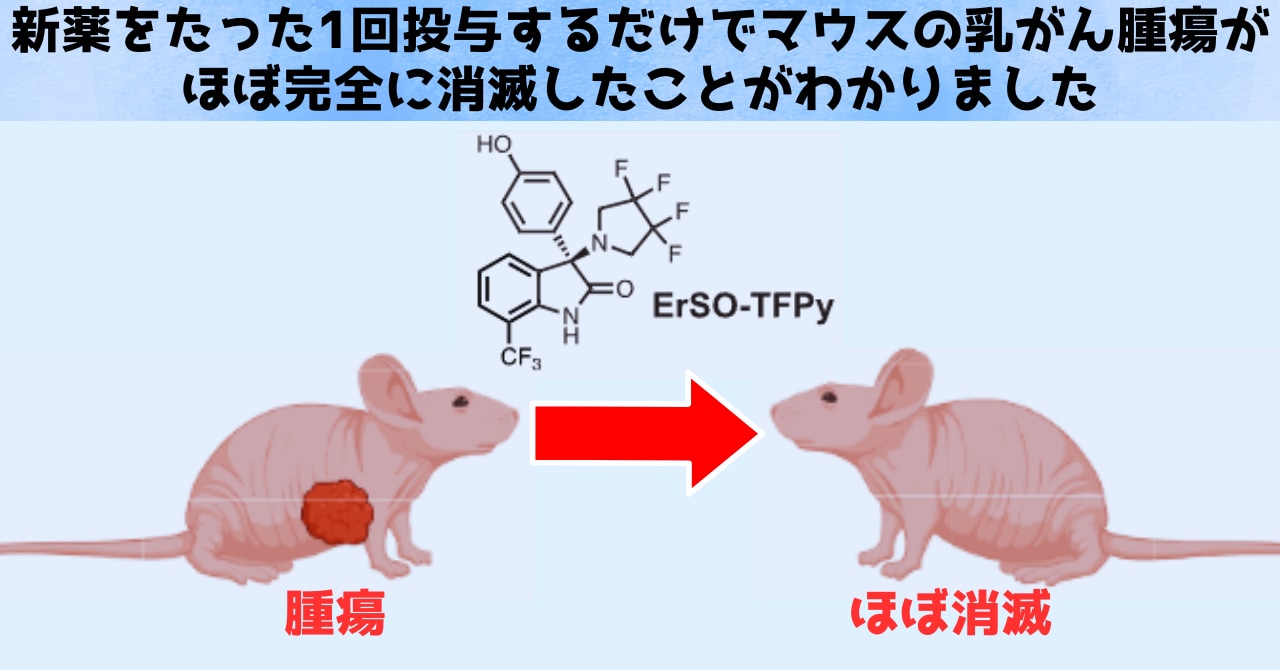

こうした状況を打破しうる可能性として、イリノイ大学をはじめとする研究チーム(ポール・ハーゲンローザー氏ら)は、エストロゲン受容体陽性の乳がん細胞を狙い撃ちにする新しい小分子薬「ErSO」およびその改良版を開発してきました。

ErSO-TFPyがこれまでの薬剤と大きく異なるのは、単にがん細胞の増殖シグナルをブロックするだけでなく、がん細胞を短時間で死に追いやるメカニズムを持っているところです。

たとえばホルモン療法や分子標的薬の多くは、がん細胞を「大人しくさせる」ことが目的で、ある程度の期間継続して投与し続ける必要があります。

一方、ErSO-TFPyは、細胞が急激に膨張して壊死するというプロセスを誘発し、結果的に乳がん細胞そのものを破壊する働きが期待されるのです。

つまり、新たな小分子(ErSO-TFPy)はがん細胞の自爆を誘発する形で、腫瘍を退治するわけです。

さらに、この化合物のすごいところは、その「特異性」にあります。

エストロゲン受容体を持たない乳がん細胞や正常細胞にはほとんどダメージを与えず、ER+のがん細胞にだけ強力に作用するという選択性の高さが動物実験で示唆されています。

この選択性によって、過剰な副作用が回避される可能性が高いと考えられています。

実際、マウスやラット、さらに一部の犬を用いた毒性試験でも、体重の大幅な減少や顕著な副作用は報告されていません。

しかしより重要なのは、その手軽さにあります。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)