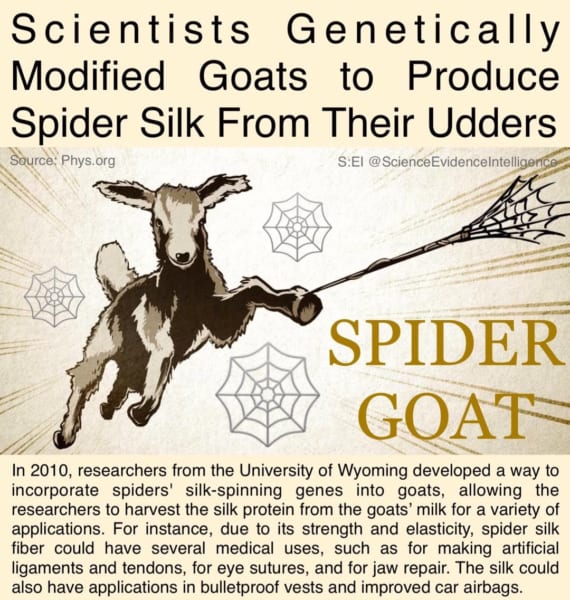

ヤギがクモ糸を大量生産するように!

そこで科学者チームはまず、ジョロウグモの一種(学名:Trichonephila inaurata)からドラグラインシルク(dragline silk:クモがぶら下がるときに使う強靭な糸)を生産する遺伝子を取り出しました。

それを試験管内でヤギの乳腺のDNAに組み込み、その遺伝子操作されたDNAを持つ受精卵をヤギの代理母に移植します。

その結果、生まれたメスのヤギは成長後に見事、クモ糸のシルクタンパク質を含むミルクを分泌するようになったのです。

それぞれのヤギのDNAに占めるクモ遺伝子の割合は7万分の1程度ですが、それでもヤギはクモ糸とまったく同じシルクを作り出すことができました。

具体的には、ヤギのミルクを搾乳した後、その中からクモ糸を構成しているシルクタンパク質の繊維を慎重に抽出し、リールに巻いていきます。

これにより1時間で91メートルものクモ糸を生産することに成功しました。

ヤギが作り出したクモ糸は新たに「バイオスティール(BioSteel)」と命名されています。

その名の通り、バイオスティールは強靭な特性を備えており、同重量の鋼鉄と比較して7~10倍の強度と、元の長さの最大20倍まで伸びても強度を失わない特性を持っていました。

さらに極端な温度にも強く、−20℃の低温から330℃の高温にさらされても特性を損なわなかったのです。

また外見の変化についてですが、ご心配なく、ヤギの見た目はクモの遺伝子を組み込まれても普通のヤギとなんら変わりませんでした。

ただ見た目こそ普通のヤギですが、クモ糸を分泌するという点で、それまでの地球上には決して存在しなかった生物なのです。

しかし一方で、ネクシア・バイオテクノロジーズ社は商業的な成功を収めることができず、2009年に破産しています。

その後、米ユタ州立大学やワイオミング大学がこの技術を引き継いで研究を継続しましたが、科学技術が急速に進歩する中、ヤギを用いたクモ糸生産がコストや効率の面であまり得策ではないことがわかってきました。

そのため、現在ではヤギを使ったクモ糸生産は主流ではなく、今ではむしろ微生物を利用した方法が注目されています。

例えば、日本のSpiber株式会社などが、微生物の発酵プロセスを利用したクモ糸のシルクタンパク質の大量生産に成功し、商業化を進めているところです。

これらの技術は今後も衣料品や医療材料など、さまざまな分野での応用が期待されています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

スパイダーゴートはその後どうなったのかな?

わからん

某ヤギゲーム出場準備で忙しくなった…?

っっっっっっっっっっっh

っっっっっっっっっっっh

植物の方が遺伝子でかくて混入しやすいし微生物の方がいじりやすく増やしやすい、なぜヤギだったのか

<性癖

ならばシカタナイネ

他の実験も試してほしい

海外wikiによると繁殖にも成功し2012年の時点だとユタ州立大学に約30頭いて、米軍が興味を示しているってニュースが2020年くらいにあるからまだ研究はしてるみたいね。

そんなことしちゃダメェー

異アギrがヴァリh