「掻いちゃダメ」ならなぜ動物は掻くのか?

慢性的なかゆみは、皮膚炎(湿疹)やアレルギー反応など多くの人が悩む症状です。

かゆみを掻く行為は皮膚を傷つけ、炎症を悪化させる「かゆみ—掻くサイクル」を招くことで知られています。

しかし、「掻く」行動は不快な痛みとは違い、むしろ快感を伴うことが多いという矛盾がありました。

これは掻く行為が、単なる悪習ではなく、進化的なメリットをもたらす可能性を示唆しています。

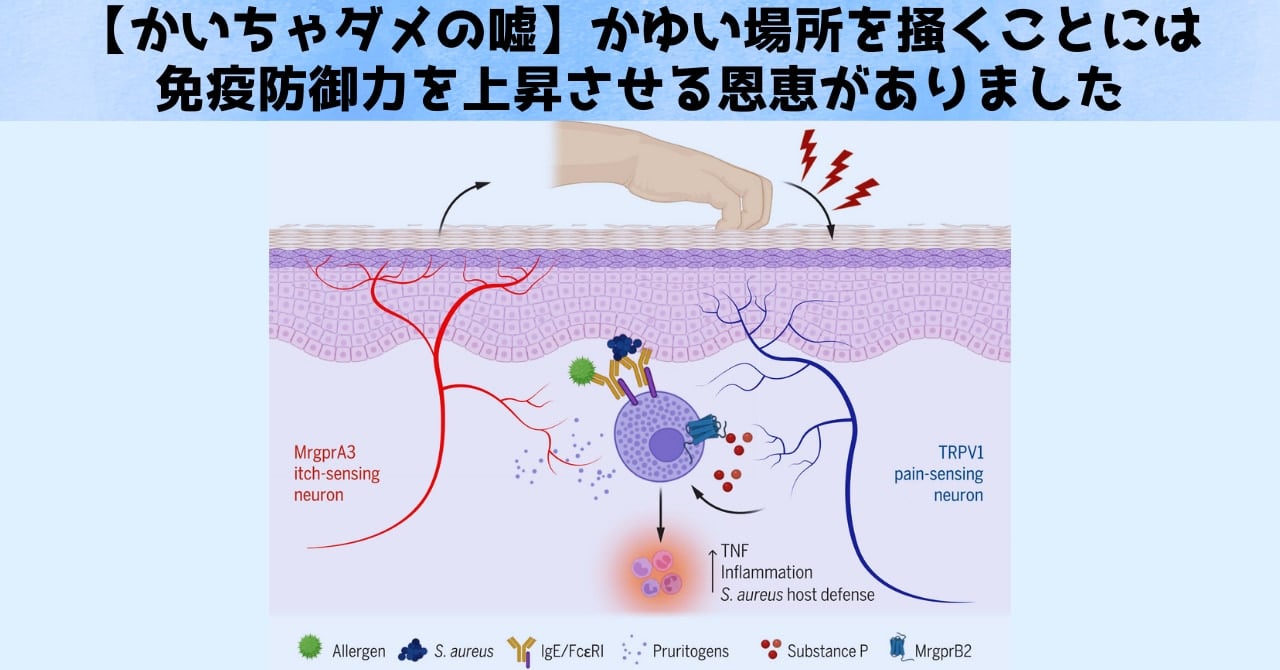

そこでピッツバーグ大学のダニエル・カプラン氏らの研究グループは、「神経」と「免疫」が連携して皮膚の炎症と細菌感染をどのように制御するのかを詳しく調べました。

特に「かゆみを引き起こすニューロンが皮膚の肥満細胞(マスト細胞)に作用する経路」や、「掻く行動が黄色ブドウ球菌などの皮膚細菌に与える影響」が詳細に調べられました。

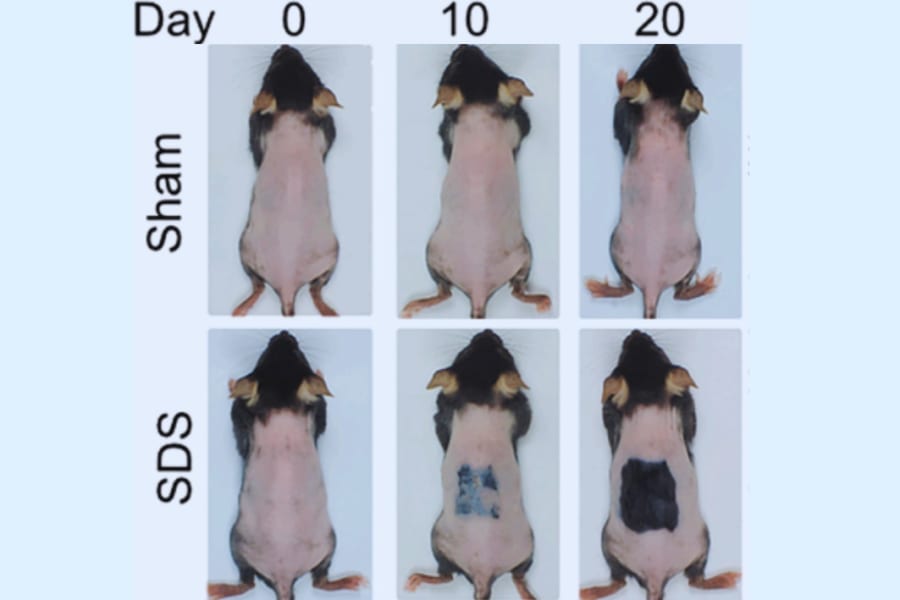

調査に当たってはまず、かゆいときに掻く普通のマウスと、かゆみ感知ニューロンが除去されてた遺伝子組み換えマウスが用意されました。

結果、掻かないマウスではアレルゲンを与えてもかきむしる行動が減り、炎症が抑制されることが明らかになりました。

一方、通常のマウスでは抗原依存的な肥満細胞活性化(FcεRI経路)によって炎症が促進され、皮膚の腫れや赤み、好中球の増加などがはっきりと見られました。

研究者たちはこれら2種類のマウスを詳細に比較し、皮膚で何が起きているかを調べました。

すると意外な事実が判明します。

掻く行動で皮膚が物理的に傷つく一方、皮膚上の黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)などの細菌量が減ることが確認されました。

特にS. aureus感染モデルでは、掻けないようにしたマウスのほうが細菌負荷が高まる傾向が見られ、適度に掻くことが免疫防御を高める可能性を示唆しています。

また、皮膚の炎症を誘導するTSLPやIL-33といったアラーミンは、掻く行動をしなくても放出されます。

しかし、そこに“掻く刺激によるSP”が加わることで、炎症がさらに強くなることがわかってきました。

最終的には「かゆみ → 掻く → SP放出 → 肥満細胞の相乗効果 → 強い炎症」という流れが起こり、同時に細菌負荷の低減にも寄与しているのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)