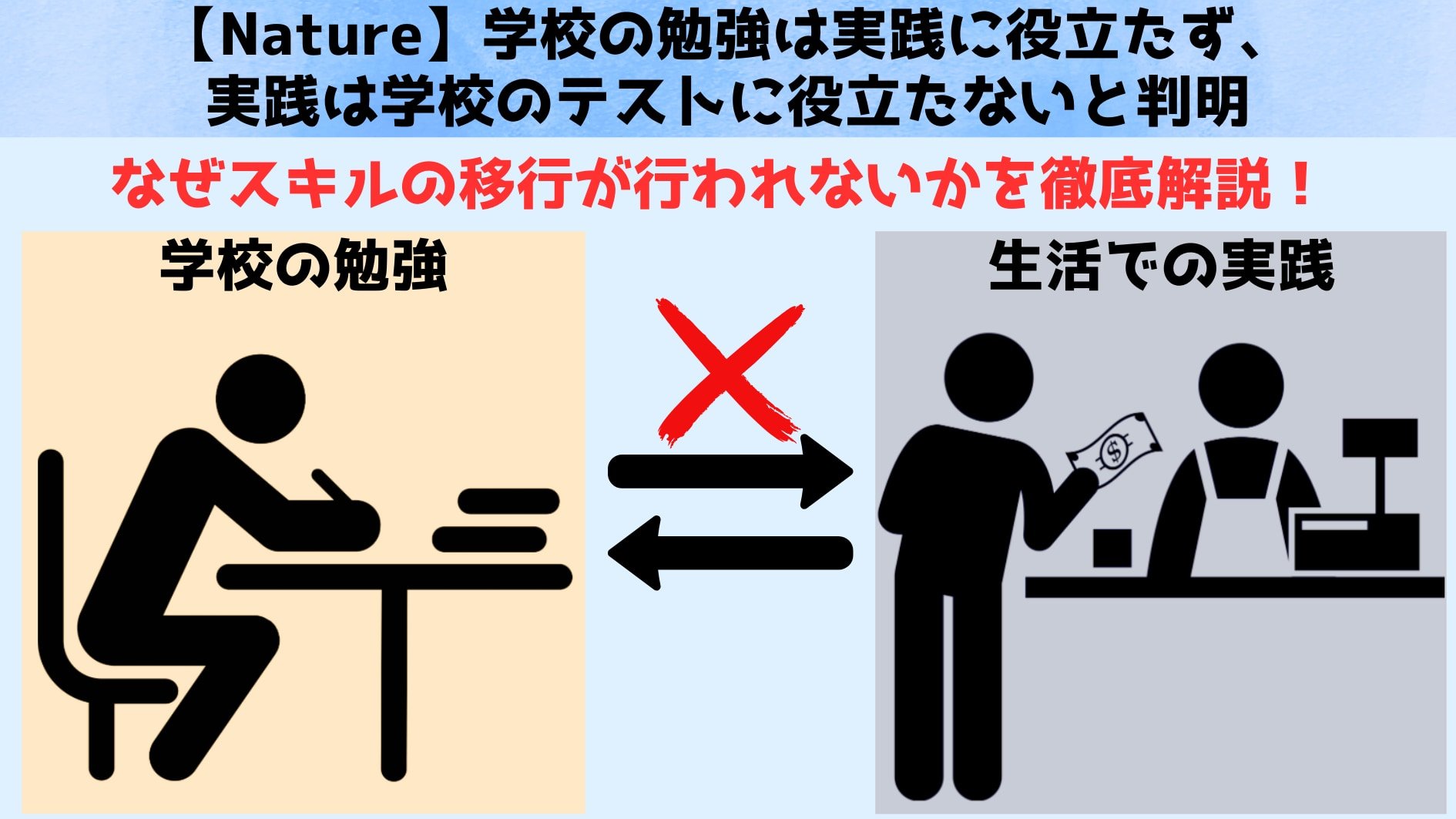

なぜ実践と勉強の間でスキルが移行しないのか?

なぜ実践と勉強の間でスキルが移行しないのか?

謎を解明するため研究者たちはデータの分析を行いました。

その結果、市場で働く子どもたちは、まるで経験豊富な職人のように、現場で必要な直感的かつ柔軟な計算技を自ら見つけ出し、磨いていることが分かりました。

例えば、複雑な掛け算や割り算を、大きなパズルを小さなピースに分けるかのようにシンプルなステップに分解し、数字を適度に丸めることで計算の負担を軽減するなど、効率の良い方法を自然と使いこなしています。

しかし、これらの戦略は「生きた現場」での経験に根ざしているため、教室で提示される数字だけの抽象的な問題では、その意味が文脈から切り離され、まるで魔法の杖が使えなくなったかのように役に立たないのです。

一方、学校で学ぶ子どもたちは、決められた教科書のレシピに沿って、固定的なアルゴリズムや手順に従う訓練を重ねています。

そのため、記号や数式が並んだ問題に対しては、まるで精密機械のように正確な答えを導き出すことができます。

しかし、実生活のように複数の変数や不規則な条件が絡む場面では、その硬直した方法は、まるで鎖に縛られているかのように動かず、柔軟な対応が求められる状況には全く力を発揮できないのです。

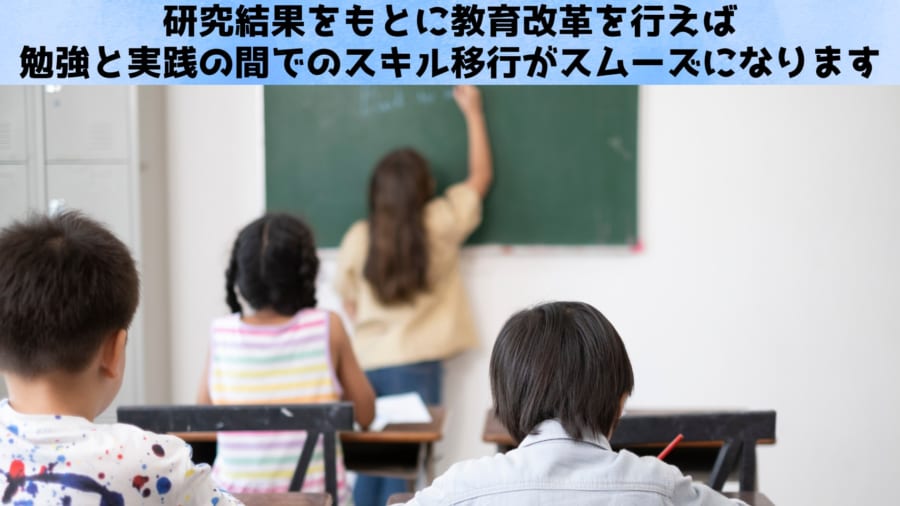

今回の研究結果は、従来の数学教育が抱える根本的な課題を浮き彫りにしています。

市場で働く子どもたちと学校に通う子どもたちの間で見られる大きなギャップは、単に「計算ができる・できない」という問題ではなく、どのような環境でどんな計算方法が身につくかに起因しているのです。

そこで今回の研究では、学校教育を「実践で使える」ものにするための貴重な提言が行われました。

第一に、現実に即した文脈での数学教育の重要性が挙げられます。

学校で教えられる抽象的な記号やアルゴリズムは、実生活での直感的な計算戦略とは大きく異なります。

実際の取引や日常の数値問題に即した具体的なシナリオを取り入れることで、生徒は学んだ知識をより柔軟に応用できるようになるでしょう。

たとえば、学校内で市場シミュレーションや金融リテラシーを取り入れた実践型授業を導入することが考えられます。

第二に、教科書に書かれた方法にとらわれない、多様な計算戦略の提示と実践の機会が必要です。

市場で働く子どもたちが自ら発見した「分解」や「丸め」といった効率的な計算方法は、学校での固定的なアルゴリズムとは一線を画しています。

教育現場では、従来の一辺倒な計算方法だけでなく、直感的な解法や多様なアプローチを紹介し、生徒に実践させる機会を増やすべきです。

これにより、生徒たちは自分に合った方法を選び、柔軟に問題に対応できるようになるでしょう。

第三に、既存の教科書の型を破る早期の教育介入が重要です。

研究では、一度形成された思考の枠組みは後から変えにくいことが示唆されています。

したがって、幼少期や初等教育段階から、具体的な事例と抽象的なアプローチの両方を統合した指導を行うことが、将来の柔軟な数学的思考力の育成に不可欠です。

現在の日本では、教科書に縛られた教育が主流であり、教科書にない方法で問題を解くと周囲から「奇異」の目で見られることもあります。

(※実際、昭和時代に小学校に通っていた筆者は、教科書にない方法で問題を解いたために教師の逆鱗に触れ、教室の外に出される経験をしたことがあります。)

そのような風土を改善することは、日本の子供たちの計算能力を改善するのに役立つでしょう。

ノーベル経済学賞を受賞したエスター・デュフロ氏は、本研究について「学校で習う抽象的な数学と、現実の市場で実践される直感的な計算力は、実は全く異なるスキルセットです。

教室で鍛えられたアルゴリズムが、日常の複雑な取引にそのまま活かされるとは限りません」とコメントしています。

氏は、教育現場での指導方法において実生活との結びつきを強化する必要性を強調し、子どもたちが早期から具体的な事例に触れる機会を増やすことが、将来の柔軟な数学的思考の育成につながると述べています。

もし日本においてもこのような改革が進めば、今後の世代は教室で学ぶ理論的な知識と、実生活で求められる実践的な能力の両方をバランスよく身につけることができるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

まあ、応用には「慣れ」が必要だからな、この研究に「中期的時間」の要素を組み込んだら結果は変わるのでは、と思う

そして日本の教科書型教育の例を昭和時代のエピソードで済ますのは流石に令和の学校現場を知らな過ぎでは、と感じた

煽るくらいなら解説してくれ

令和の学校現場で、例えば掛け算の順序問題(権威主義的な教授法)の有名な議論を、目の前の記事と結び付けられない点で、転移教育がいかに難しいかという論文の実証例になってしまったと評価。

相手を自分の土俵に引きずり込んで戦うということができていないだけなので、想像力の欠如が問題ですね。

そこを補えば双方自分の持てる最高の力を発揮して活躍できるでしょう。

数学力以前の話だということです。

「想像力の欠如」って便利な言葉ですが、想像の産物ですよね。

記事によれば教室派の児童の正答率が1%、つまり99%が間違っているわけです。ほとんどの人で問題が起きる教育プロセスについての報告な訳で、興味深い記事と私は考えました。

これを「想像力の欠如」というテンプレで済ませるのは、想像力以前に数学力か国語力の欠陥ではないでしょうか。

そう考えると、小学生の時にやる「文章題」は効率的なのかもしれないな。

例えば、「60個のお菓子を8人のAグループと4人のBグループに1人あたりの数が同じになるようににわけるには、Aグループに何個配ればいいでしょうか」という問題なら生活の場でも使える。

式と生活で生じる問題の両者に橋渡しする設問が必要になるわけだ。

予備校のテストで思考力を問う問題が出されたときに東大理Ⅲを目指すクラスでも自分以外はほぼ全滅だったのを思い出す。

何度かやったけど毎回同じ感じだったのでこれは教育が間違ってると感じた。

自分はどんな難問でも解けるまで解答は全然見ずにすべて解いてきたのに受験ではこの手の問題はまず出ない。

思考力を問う問題を受験にたくさん出せば教育も変わって行くと思う。

でも実社会で思考力を必要とする現場ってそれほどあるのか?

「でも実社会で思考力を必要とする現場ってそれほどあるのか?」

まさにそれ!

特に若いうちは意見など求められない。正解すら期待されない(笑)

元の記事もちょっと読んでみたが、どっちも初見殺しな出題に負けてる気がするなぁ

インドのローカルな実験結果を一般論化するのはかなり飛躍があるように感じるが、まあ主張自体はそう外れてないと思う

教育っていうのはその国の思想がモロに出るから変えるのは難しいと思うよ。

市場で働く子供たちの複雑な計算が何なのか読み取れなかったのですが、計算過程を聞き取ると単純な話であることが分かりそうな気がします

私の予想では、多分計算をしておらず、頭の中にあるテーブルから対応する値を拾っているだけではないかと見ます

日本だと、九九/麻雀の点数計算/2進数のフルビット値のような話

お店だと暗算しやすい特定倍数(基数)での価格設定をすることがあるのですが、そういった商習慣の中で身に付いた「技」の可能性があるかと。その場合、あれは「計算」ではないです。単にテーブルにあるキーに対応する値を引っ張っているだけです

今令和です(迫真)

思考力は大事かもしれへんけど、これからの将来って例にあったような実践数学みたいなものがコンピュータに任せられる時代になるので自分はそれを推さないかも。人間には才能とか限界とかあるぶんコンピュータの劣化版になってしまうかもしれないと危惧してる(杞憂なら良いが)

それと、思考力は思考力でもただ実践的なことができることが思考力でなく、まさしく応用ができるだの柔軟な発想ができるだのが大事なのはもちろんで、そこてそのためにより確かな土台が要る。現代教育はむしろ思考力ばかりを唱えて土台となる知識、記事でいう抽象的な部分が疎かになりすぎてんのが令和の学校教育だと実感している。例の昭和ほどではないがもう少し教育を過去風に戻した方が良いのではないか?(これは極論)

あなたの主張にはいくつか論理的な矛盾があります。まず「コンピュータに任せられる時代だから人間は劣化版になる」という前提は誤っています。コンピュータは計算や処理に優れている一方、人間は創造性や倫理的判断、社会的文脈を理解する能力を持ちます。これらは機械が代替できない領域であり、人間を「劣化版」とみなすのは飛躍です。

次に「思考力」の定義が一貫していません。実践的な能力を否定しながら、応用や柔軟性を「思考力」と呼んでいるため、議論が自己矛盾しています。教育論に関しても「知識が疎かになっている」と断定していますが、学習指導要領では基礎知識の習得を重視しており、事実に反します。

さらに「昭和教育に戻すべき」という比較は曖昧です。昭和教育のどの要素を指すのか不明確で、改善案として説得力を欠いています。以上の点から、あなたの主張は論理的にも根拠的にも成立していません。

学校教育の場だと割と馬鹿にされがちな実学志向だけど、ここまでの話のように両者のいいとこどりにできるなら有効だと思った

研究の仕方が間違っている。

市場の子と学校の子だけでなく、大工手伝いの子と学校の子、市場の子と大工手伝いの子、少なくとも3すくみの関係を調べる必要がある。学校の子が一番適応力があることが予想される。それが算数・数学の本質。

仕事する上で普通に数学使うでしょ

文系とか理系とか関係なく仕事が高度になれば数字からは逃れられない

獲得した思考回路をあてはめられる場では使えるが、そうではない場になるととたんに機能不全になるということだろう。

学者やインテリが、学んだことで現実や観察結果を説明しようとしてしまって、創造的な解釈を生み出せないのと一緒。

それは思考しているのではなく、あてはめているだけだから。

令和の小学校教育を経験したけれど、教師は色々な解き方を認めていたし、皆と違う解き方を考案できる人は同輩から尊敬されていた。

他の学校に当てはまるかは分からないけれど。

多くのコメントが、この記事の内容にむやみに傾倒すること無く、バランスの取れた判断に基づくものであることを嬉しく思います。学校現場で半生を過ごし、数学教育に力を注いできた私にとって、正に日本の教育が、これらの方々の心の成長に、僅かながらでも寄与したのではないかと思えることを誇りに思います。学校での算数・数学教育は、単に算数・数学の実践力を養うためだけでなく、物事の捉え方や考え方(論理的思考力など)の育成におおいに貢献するものであると考えています。

え、そりゃそうじゃない、、そろばんは解

析学とか複素数とかと違うでしょ、、そろばんはどこまでいってもそろばんで数学にはならないよ、、そろばんを教えたいの?数学を教えたいの?どっちなの?

「まるで魔法の杖が使えなくなったかのように役に立たない」みたいな変な比喩や筆者のどうでもいい昭和エピソードで現代日本の現場を語ってないで、どんな研究だったのが具体的に説明する方に力を入れろよ

将来的に自分で卵焼き作るだけなのに、何を作らされるかも知らずにただ延々と座学で受動的に聞いてるだけが学校の授業だからな。鶏の起源を生物学で、卵の成分を分子工学で、調理のために熱力学で、しかも間違ったら先に進め無い上に、勝手に作ったら怒られるっていう。

教育って全員を秀才にすることを目指したものではなくて全員を凡才にするためにやってることなので、それを目的にする限りはこういう問題からは逃れられないでしょうね。

型重視の格闘技と実践重視の格闘技の違いそのものですから。

文字通り才能もなく努力(ここで言う努力は一般人がイメージするような甘い次元の努力ではありません、寝る間も食う間も惜しんで命を削りながら取り組むことです)もできない人間たちになんとか最低限使えるレベルの技能を叩き込むための技術が今の教育理論なので、その部分を忘れたまま役に立たないとか現実とかけ離れているとか言われても困るわけです。

最底辺に合わせてそれを引き上げることを目的に研究開発されているものですから。

多数の人間を手っ取り早く最底辺よりはマシなレベルまで持っていこうとするとこれ以外の方法がないと言うだけなので。

あまりに実践的な教育をしてしまうと今度は本当にそれしかできない子達が量産されてしまいますから、それはそれで教育学の理念からは外れてしまうと私は思いますよ。

人々に可能性を与え、選ぶことができる状態にすることが目的でしょう?

それを忘れちゃいけませんよ。

道具を使えば解決する!という論は紀元前からありそうですね

インターネット、Google検索が出てきた時も同じ話を聞きました

抽象論と実践を橋渡しするスキルが個人の努力に依存している

学校教育で教えるには時間が足りないよねってそんだけの話かと思います

学校教育のゴールは大学であり、大学で学ぶ為の算数であり数学だから概念を教える必要がある

いい成績を取るのに役立つように特化されてるからね