ダウン症の「余分な染色体」の排除でなにが変わる?

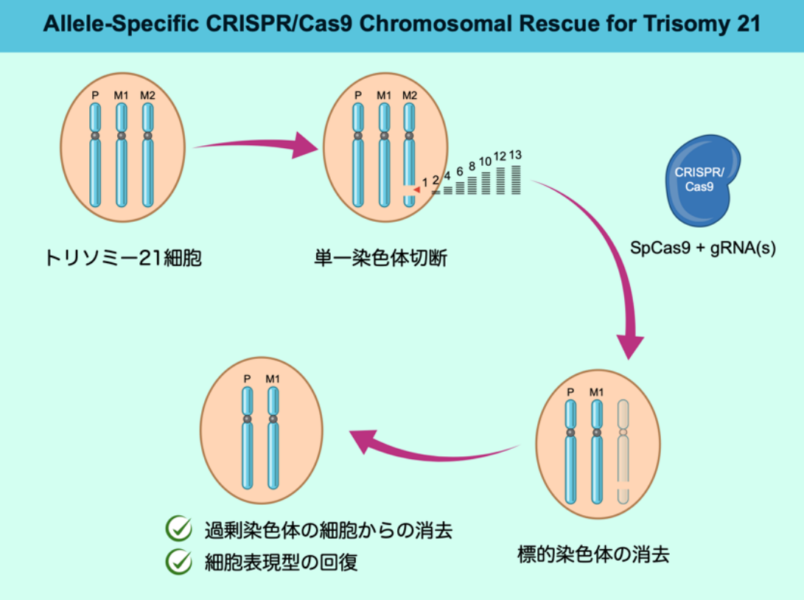

研究グループは、まずダウン症の方の皮膚から採取した細胞を使ってiPS細胞(あらゆる細胞へ分化できる万能細胞)を作製しました。

次に、最先端のゲノム編集技術であるCRISPR-Cas9を用い、余分な21番染色体だけを狙って切断できるように細かく設計された“ガイド”を細胞内に導入しました。

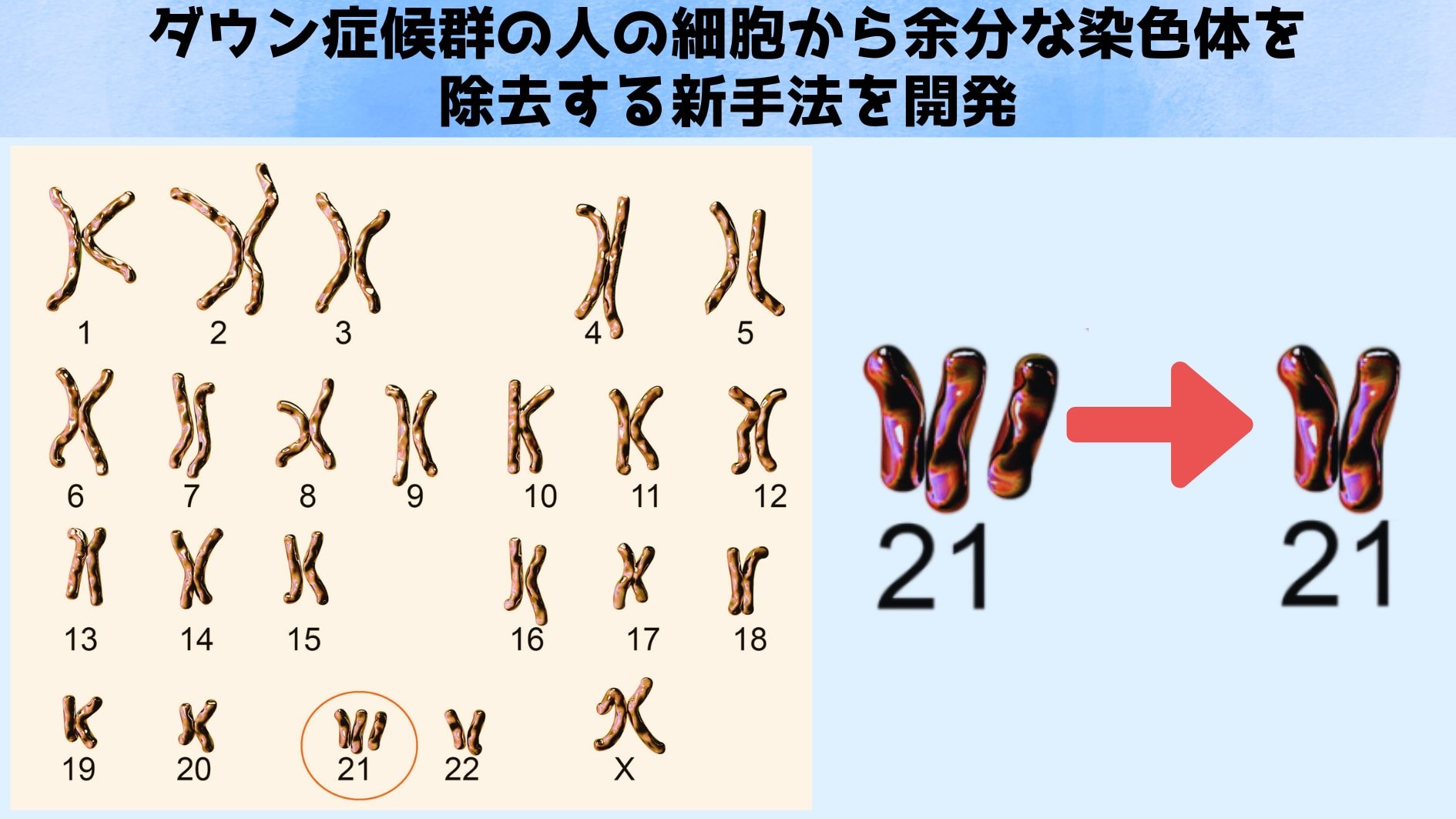

通常、ヒトの細胞には21番染色体が2本ありますが、ダウン症の細胞には3本あるため、研究チームは「3本のうち特定の1本を切り落として細胞から排除する」戦略をとったのです。

実験では、複数箇所を同時に切断するほど除去率が高まり、細胞によってはおよそ4割近い頻度で余分な21番染色体が消えてしまうことが確認されました。

さらにDNAの修復に関わる遺伝子を一時的に抑える処置を加えると、染色体の消去効率をさらに高められることも分かりました。

また、iPS細胞だけでなく、すでに分化を終えた皮膚の線維芽細胞でも、余分な染色体を取り除く結果が得られたのです。

これは「細胞分裂が活発な細胞に限らず、成熟した細胞でも染色体の数を変えられる」という点で、大きな驚きと可能性を示唆しています。

また余分な21番染色体を取り除いた細胞を詳しく調べると、遺伝子がどのように働いているかを示す「遺伝子発現パターン」や、活性酸素の処理能力などが、通常の細胞と同じような状態へと近づいていることがわかりました。

ダウン症の細胞では、本来2本である21番染色体が1本余計にあるため、そこに含まれる多くの遺伝子が過剰に働き、結果として細胞の機能に様々な影響を与えます。

しかし、今回の方法でその“余計な1本”が消えたことで、過剰だった遺伝子の働きが調整され、細胞の振る舞いが正常に戻る兆しを見せたのです。

この成果は、将来的にダウン症の根本原因そのものへアプローチする可能性を広げるだけでなく、合併症を予防・軽減できる道筋となるかもしれません。

たとえば、ダウン症の方によく見られる心臓の病気や、成人期にリスクが高まるアルツハイマー病のような神経変性などの問題に対して、病気の進行を遅らせたり、発症を抑えたりできる可能性も考えられます。

さらに、細胞レベルで“正常化”の効果が確認されたことは、臨床応用への重要な一歩であり、「染色体治療」と呼ばれる新しい治療アプローチの実現に向けた大きな期待を抱かせる結果となっています。

ただ実際に医療現場へ応用するには、動物やヒトを対象とした安全性や有効性の検証、効率をより高めるための技術改良など、まだ多くのハードルが残されていることも事実です。

ゲノム編集そのものが持つリスク――たとえば意図しない場所のDNAを切断してしまうなど――を最小限に抑える工夫もさらに必要となるでしょう。

それでも、今回の研究が提示した「染色体を取り除いて細胞を正常化させる」という考え方は、ダウン症にとどまらず、他の染色体異常やがん細胞の研究など、幅広い分野への応用可能性を秘めています。

研究チームは今後、より安全かつ精度の高い手法を探究しながら、将来的に臨床での利用を見据えた一歩を踏み出していくと期待されます。

もしもこの技術が実用化されれば、多くの方々にとって、全く新しい選択肢と希望がもたらされるかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)