三重スリットでループする光たち

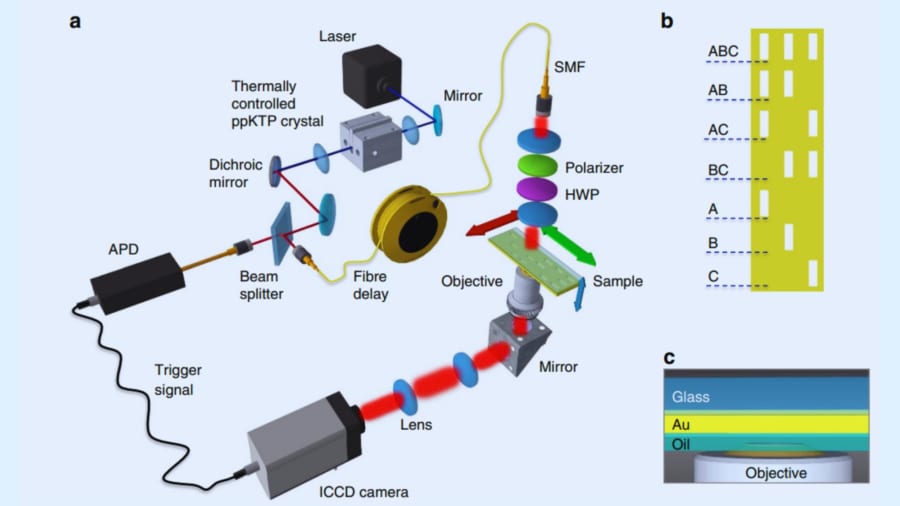

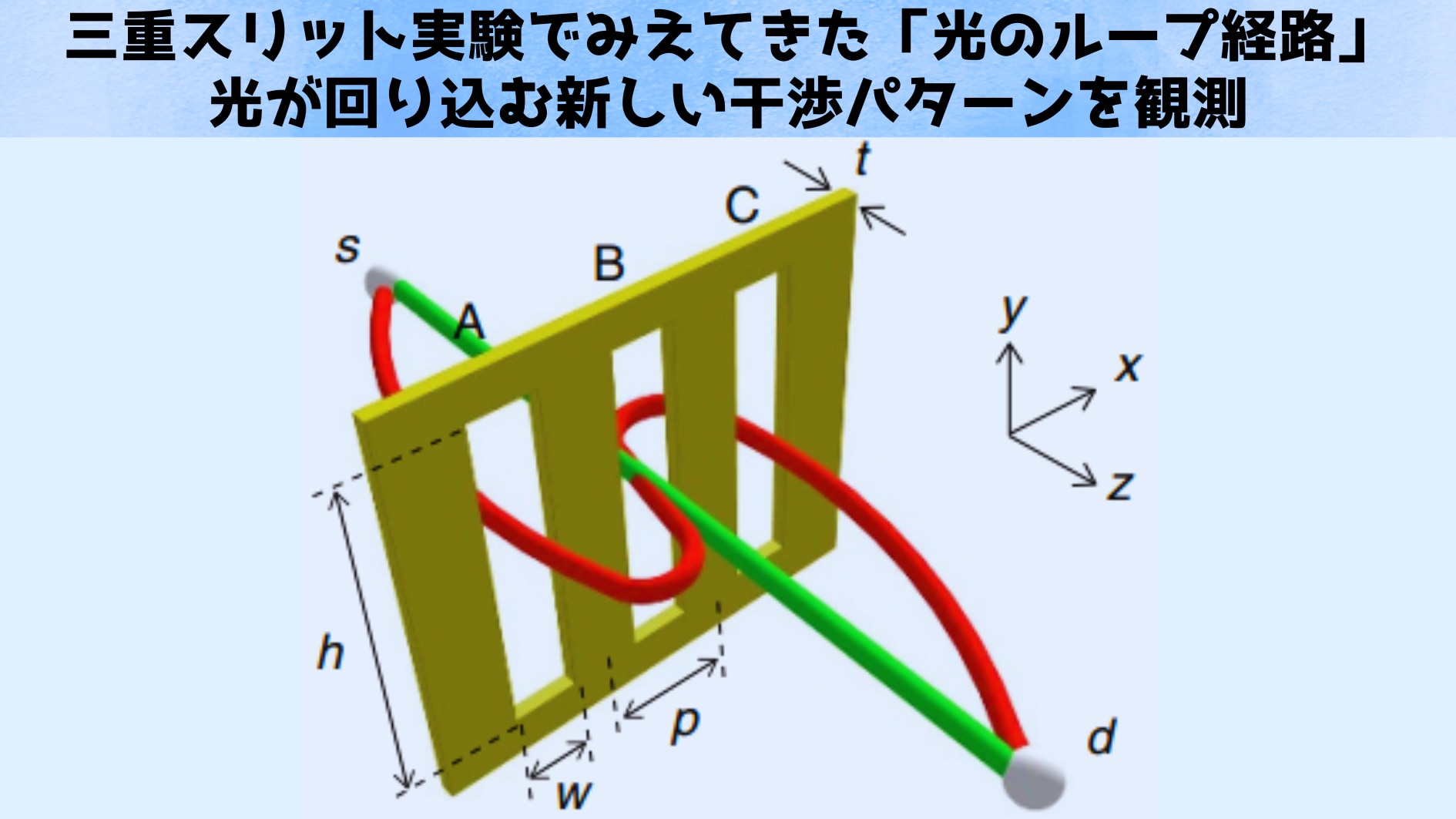

今回の実験では、まず金属の薄い膜に「三つの細いスリット」を空けた特別な構造を作り、そこにとても弱い光(あるいは一度に1つずつの光子)を照射しました。

スリット1本あたりの幅は数百ナノメートルほどしかなく、これは髪の毛の太さよりずっと細いサイズです。

こうした極めて小さいすきまを通る光は、ふだん私たちが見慣れている光のふるまいと異なる“量子の性質”を強く示すと考えられています。

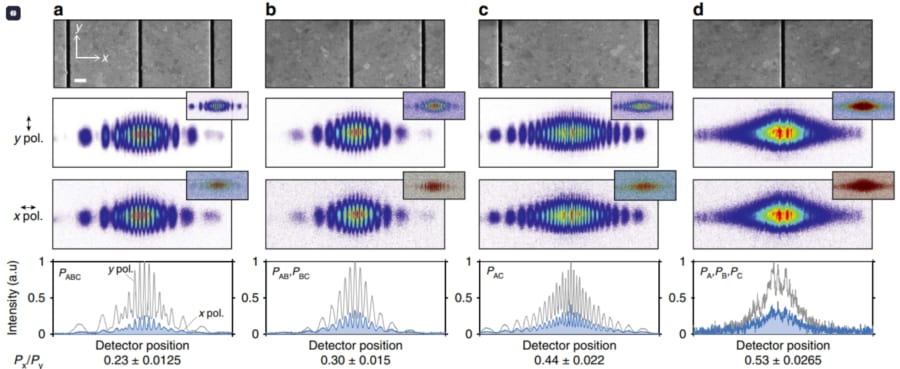

このとき、単に「3本のスリットを全部使う」だけでなく、一部のスリットをふさいで「1本だけ開ける」「2本だけ開ける」など、合計7パターン(A、B、C、それぞれ1本ずつ、AB、BC、ACの2本ずつ、そしてABCすべて)の条件で光の通り方を調べました。

高校の物理などでも習うように、スリットから出た光は互いに干渉を起こして縞(しま)状のパターンを作ります。

研究チームは、これらのパターンを比べることで、どのように光がループ状の経路をたどっているかを検証しようとしたのです。

また、スリット周辺に強い電磁場(表面プラズモン)を発生させるため、入射する光の「偏光(へんこう)」という特性を切り替えました。

具体的には、スリットに対して電場が横方向になるような偏光を入れると、金属表面に強い近接場が生じやすくなります。

この近接場が“ループ軌道”を引き起こす手がかりになると期待されていたので、偏光を変えることで「ループ軌道が起こる場合」と「ほとんど起こらない場合」の両方を比較できるわけです。

実際に光がスリットを通り抜けたあとには、遠く離れた場所で“ファーフィールド”と呼ばれる干渉パターンを特殊なカメラ(ICCDカメラ)で撮影しました。

このカメラはとても高感度なので、1個ずつの光子がつくる微弱なパターンでもとらえることができます。

結果として、偏光が“ループ軌道を起こしやすい”状態だと、干渉パターンがこれまでの常識とは少し違う形になり、光が三本のスリットの近くを回り込むように進む経路が存在することをはっきり示すデータが得られました。

こうした観測結果は、一見すると「光が三つのスリットを同時に通っているうえに、さらにループを描いている」という不思議なイメージを与えます。

スリットAから出た光がスリットBへ回り込み、さらにまたスリットAへと“戻ってくる”ように見えるのは、量子力学や波動理論における「すべての経路が重ね合わさる」という性質と、スリット近傍の強い近接場が組み合わさることで起こると考えられます。

とはいえ、これは量子力学の基本法則であるボルン則を揺るがすわけではありません。

むしろ、スリットの周囲に存在する“近接場”の影響が従来よりもはっきり可視化されたことで、量子の世界を説明する枠組みが一層精密に確認されたといえるでしょう。

たとえば、ループ軌道の存在を数式上では取り入れていたとしても、その確率がごく小さかったために長らく見過ごされてきました。

しかし、表面プラズモンをうまく活用するというアプローチによって、その微小な寄与を増幅し、明確に観測できるようになったことが大きな前進です。

こうしたループ軌道の観測は、「単純な重ね合わせ」では理解しきれない光の振る舞いが、確かに量子力学のなかで説明できるという点を強調します。

言い換えれば、私たちが教科書などで学ぶ“波の重ね合わせ”だけではなく、もっと複雑な回り道が実際に存在し、それを検出する手段が整いつつあるということです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)