五重スリットはさらにヤバい?広がる量子干渉の可能性

近年では、三重スリットをさらに発展させ、五重スリット(あるいはそれ以上)に挑戦している研究もあります。

スリットが増えれば増えるほど、「三本の経路」にとどまらない多重干渉が複雑に絡み合うため、未知の高次干渉を見つけるチャンスが広がるからです。

また、光子(光の粒)だけでなく、イオンビームやその他の粒子を三重スリットに通して干渉を調べる実験も報告されています。

電子や原子など質量を持つ粒子の場合は、光と違った技術的課題がありますが、きちんと干渉パターンが現れれば、より幅広い「量子のふるまい」を確かめることができます。

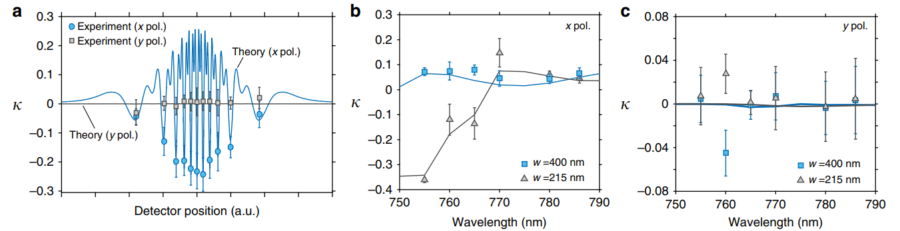

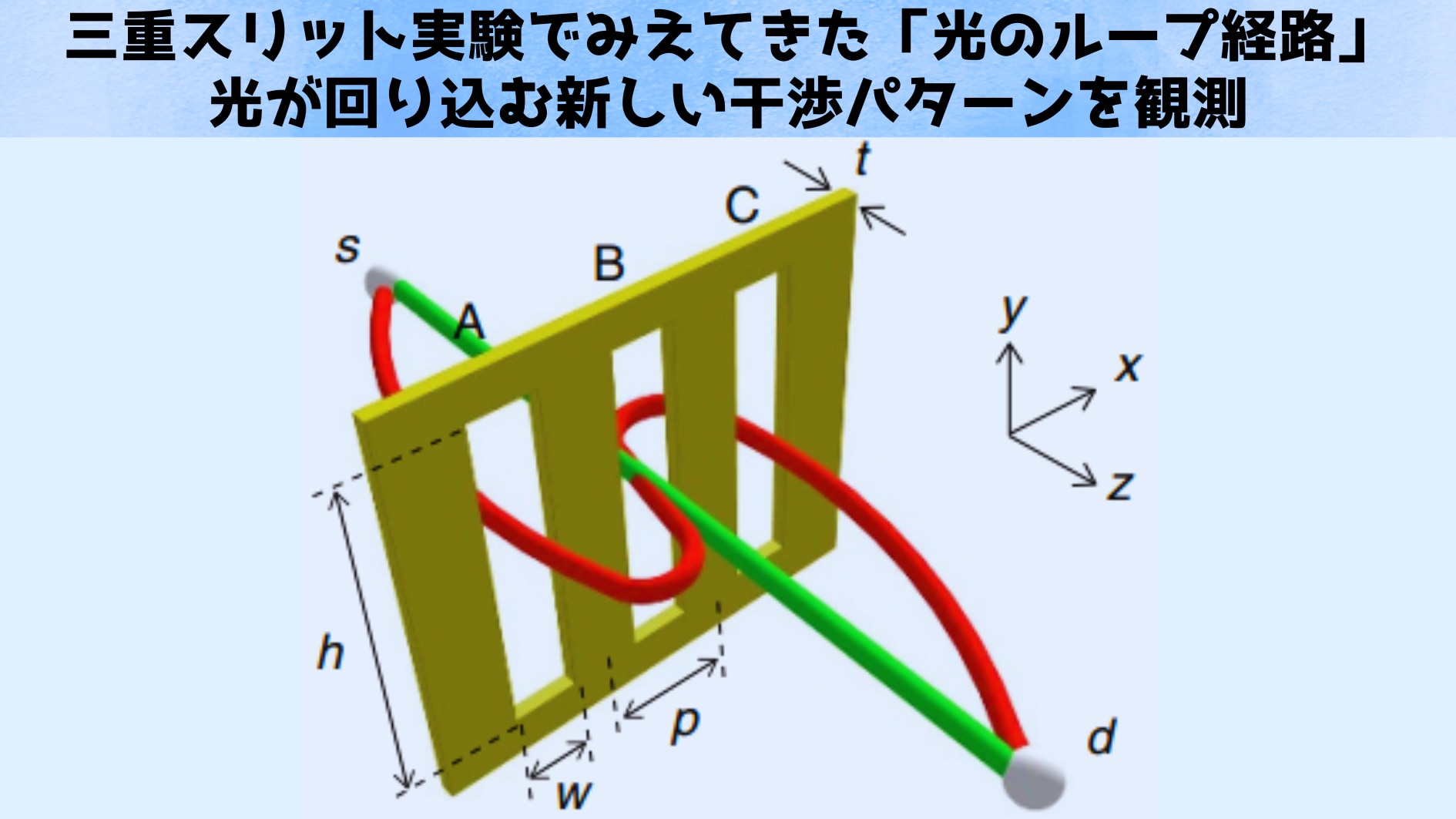

特に最近注目されているのが、光が持つ「軌道角運動量(ツイステッドフォトン)」や偏光を駆使した実験です。

ツイステッドフォトンは、いわば光が渦巻きのようにひねられた状態を持つもので、スリットを通過したときの干渉パターンが通常の直進光とは違った特徴を示します。

また、偏光を巧みに制御して三重スリットに入射すると、金属膜表面などで強い近接場を起こしたり、逆にあまり起こらない条件を作ったりでき、どのように干渉パターンが変化するのかを比較しやすくなります。

こうした「光の特性」と「多重スリット構造」の組み合わせは、量子力学のさらなる検証と同時に、新奇な干渉現象の発見につながると期待されています。

三重スリットに限らず、さらに多くのスリットを使うことで量子力学におけるあらゆる高次干渉の可能性を追求したり、もっと大型の粒子(大きな分子やクラスター)に対しても同様の現象が起こるのか調べる研究が計画されています。

また、光学システムを超えて、量子コンピューターの開発や量子暗号の実用化などで参考になるような「量子の重ね合わせを最大限に活かす」応用研究へのつながりも期待されます。

干渉の精密観測が進むほど、量子力学の理解は深化し、新しい技術の扉が開かれるかもしれません。

このように、三重スリットの研究は、二重スリットでは見えなかった“高次干渉”の有無を精密にテストする重要な場であり続けています。

最新の実験では、より多彩な切り口(五重スリット、ツイステッドフォトン、粒子種の拡大など)や高度なナノ加工技術・イメージング技術を用いて、量子力学の正確さを再確認すると同時に、新奇な現象を捉える可能性が拡大しています。

今後も三重スリットをはじめとする多重スリット干渉は、私たちが量子世界をどこまで深く理解できるかを試す有力な手段として、大きな注目を集めていくことでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

センセーショナルな研究だけどもう9年も前なのか

記事では何度も重ね合わせという言葉が出てくるけれど、粒子と波の重なり合いではなく、ロヴェッリが提案しているように粒子とか波とかに状態が決まっていないとか、進路も重なっているのではなく、決まっていないとする方が分かるような気がする。物理的世界を粒子と波にしか還元できないのは、単なる人類の認識の偏りではないか?と思えてくる。

これ相対性理論と矛盾してるよね。

経路がループだったか直線だったかに関わらず光速度は不変。

ループの場合は直進の場合より僅かに長距離を進んでいるのだからフェムト秒単位で見るとループしてる方のフォトンは光速度超えてる。

量子的な経路は様々にも関わらずそれらを統合したマクロで見ると光速度不変は保たれているから問題なし!といういつものパターンか。