1億年前の怪奇:お尻で獲物を捕らえる寄生バチ

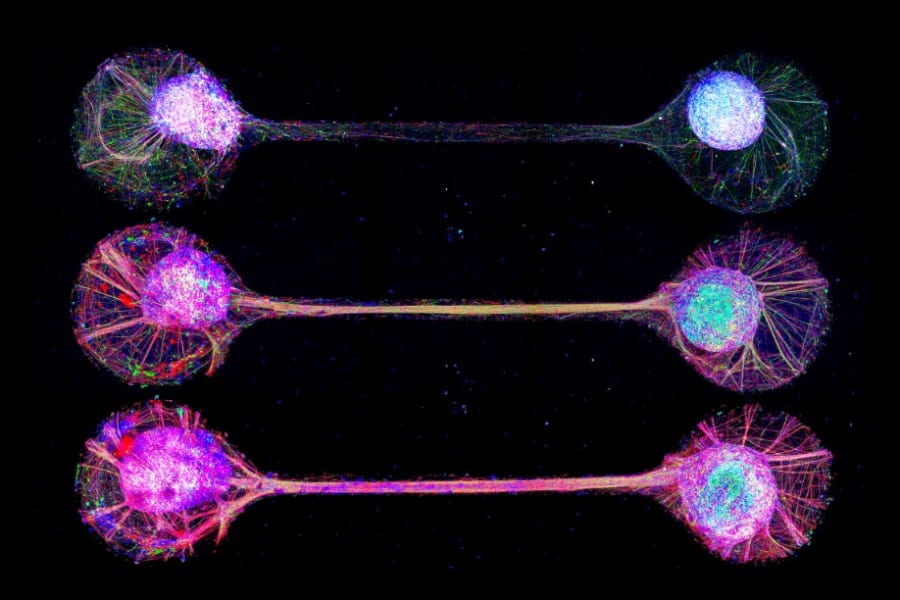

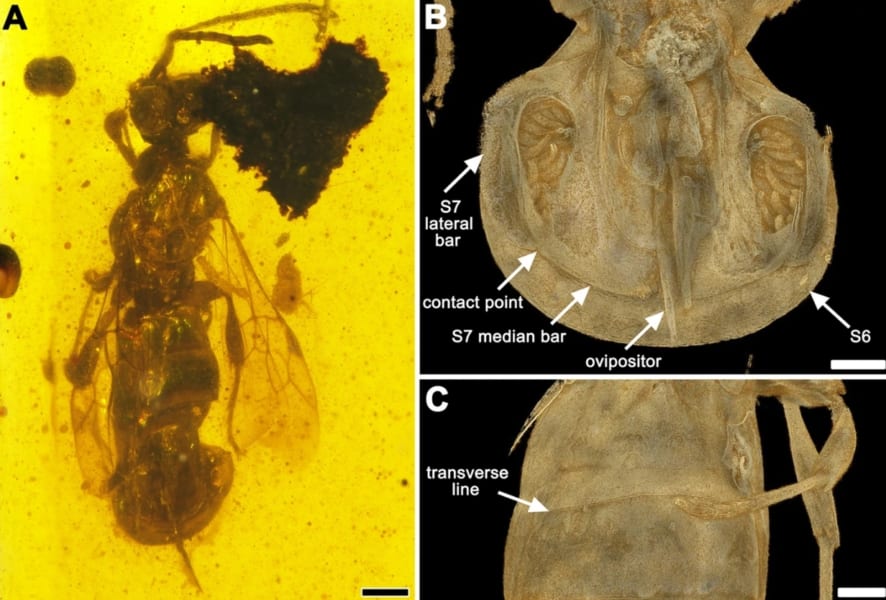

研究チームが詳しく分析したのは、ミャンマー北部のカチン地方で採取された琥珀に閉じ込められたメスの化石寄生バチ16体(Sirenobethylus charybdis)です。

保存状態が非常に良好だったため、腹部の微細な構造まで観察できたのが大きなポイントでした。最大の見どころは前のセクションでも触れた「腹の先端にあるふたのような板状のパーツ」(以下「ふた」と呼びます)が上下2枚、中央1枚の合計3枚重なっていることです。

この「ふた」がどのように動き、何のために機能していたのかを解明するため、研究チームは微小CTスキャンという特殊なX線撮影を実施。琥珀を破壊することなく、その中の構造を3次元的に可視化できる方法です。

すると、ある標本ではふたが閉じた状態、別の標本では開いた状態で保存されていることを突き止めました。さらに腹の内側には、ふたを動かすために筋肉が取り付いていた痕跡も確認。

これらのデータを総合すると、獲物をパチンと挟んで逃げられなくする仕掛けだった可能性が濃厚だとわかったのです。

より具体的には

3枚の「ふた」が重なっている

おしりにあたる腹部の先端に、上下2枚と中央1枚の板状パーツがあり、それぞれ独立して動ける構造が確認されました。

長い毛(トリガーヘア)がセンサー役

「ふた」の縁には長い毛があり、獲物が触れた際に感知して瞬時に閉じるきっかけになると考えられます。

内側にトゲ状構造

微小CT画像から、「ふた」と「ふた」が合わさる内面に小さなトゲが並んでいることが判明。獲物を挟み込んだ際に逃げにくくする仕組みとみられます。

捕獲と同時に産卵や毒の注入が可能

「ふた」のすぐ近くには産卵管(毒針を兼ねる場合も)と考えられる針があり、獲物をしっかりホールドしたまま刺したり卵を産みつけたりできたようです。

という結果が得られました。

これらを総合すると、この化石寄生バチは後方に待ち伏せして、獲物が近づくと“ふた”をパチンと閉じて捕らえ、逃げられないうちに産卵や毒の注入を行ったと想定できます。

現代の多くの寄生バチが前脚や顎でホストをつかまえるのとは異なる、きわめてユニークな戦略だったわけです。

なぜこの研究が革新的なのか?

尻の先端の「ふた」を駆使して獲物を捕らえる寄生バチは、現生の昆虫でも報告例がなく、化石から直接わかったのは今回が初めてです。

しかも、開閉の異なる状態で保存された複数の標本を比較したことで、この構造の仕組みを具体的に復元できた点が画期的といえます。

白亜紀の昆虫が現代に匹敵するほど多様な捕獲システムを進化させていたことを明確に示す事例であり、“からだ”そのものが巧みに獲物を挟む仕掛けを約9900万年前から備えていたという事実は、昆虫進化の見方を変える発見です。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)