数千テスラの壁を越えて──“宇宙級磁場”の常識を覆す挑戦

昔から「ホフスタッターの蝶」という現象は、地球磁場の何千万倍もの超強力な磁場がなければ実現できない――そう言われ続け、長らく“幻の存在”とみなされてきた現象です。

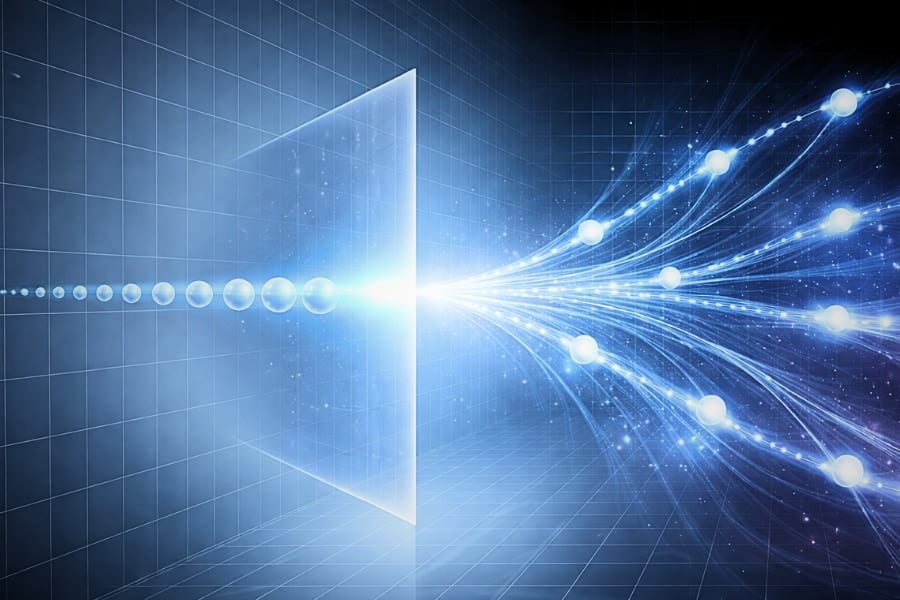

この現象を考えるには原子がきれいに並んだ結晶という“整然とした道路”の上を、電子という“粒子の車”が走っているイメージから入るといいかもしれません。

そこに、さらに“磁場”という大きな“風”が吹きつけます。

すると、ふつうならスムーズに走り抜けるだけの道路が、強い風によってあちこち歪み、入り組んだ迷路のように姿を変えます。

電子たちは、その“ねじれた道路”の上を振り回されながら走行するうちに、複雑に分割されたり、入り組んだ隙間をすり抜けたりして、さまざまなエネルギーレベルを繰り返し行き来するようになります。

ですがこうして無数に折り重なった電子たちのエネルギーレベルはランダムなものにならず、拡大しても拡大しても同じような模様が現れる“不思議な図形”=“フラクタル”の形をとるのです。

しかも、その模様が理論上、まるで蝶が羽を広げるように左右対称に美しく展開すると予想されていることから「ホフスタッターの蝶(量子蝶)」と呼ばれるようになりました。

このような対称性やフラクタル性は普段はアートやコンピュータの図形で見かけることもありますが、電子のエネルギーといったもので同様の模様が現れると予想されたのは当時としてはとても画期的でした。

ところが、“理論的には”存在するはずのこのパターンを、実験の場で直接捉えることは極めて困難でした。

なぜなら、結晶格子スケールの細かな電子の運動と、電子が受ける磁場の両方を同時に十分強く作用させるためには、単純計算で数千テスラもの膨大な磁場が必要だと考えられてきたからです。

数千テスラといえば、たとえば研究所で一般的に使われる10テスラ程度の超伝導磁石をはるかにしのぐ規模で文字通り天文学的な規模です。

実験室にそんな巨大な磁場をつくり出せる装置など存在せず、当然ながらほとんどの研究者は「面白い理論だけど、まず実現は不可能だろう」と一種の憧れに近い目で眺めてきました。

もし本当にこの蝶が観察できるなら、電子がどのようにエネルギーの階層を作り、さらに折り重なった状態を組み替えているのかを知る手がかりになる可能性があるからです。

量子ホール効果など、すでに知られている現象とも深い関わりがあり、さらに「強相関電子系」と呼ばれる複雑な世界を理解する道具としても使えそうだ――そう考えた研究者たちは、少しでも小さい磁場でこの蝶を“羽ばたかせる”方法を熱心に探してきました。

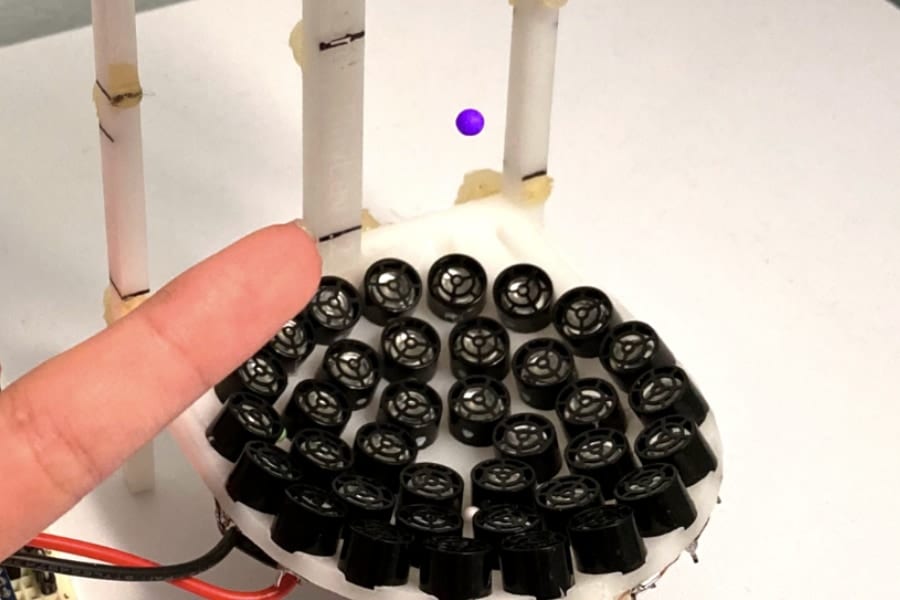

そんななか登場したのが、「モアレ超格子」と呼ばれる技術です。

グラフェンという炭素の一層シートを、ほんのわずか(たとえば0.6度くらい)ねじって重ねると、干渉によって“モアレ模様”という大きな周期構造が生まれます。

原子スケールではない、もっと大きな周期ができるわけです。

これは、ふだん0.24ナノメートルほどの距離しかない原子の並びが、何十ナノメートルもの広い間隔をもつ格子になったように見えるということです。

間隔が大きくなれば、それだけ弱い磁場(数テスラ)でも“蝶の模様”が出やすくなる、という考え方です。

そうすると、今まで「数千テスラが必要」と言われていたものが、現実的な磁場で実現できるかもしれない――こうして、ずっと夢物語に近かったホフスタッターの蝶が、実際に観察できるチャンスが見えてきました。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)