変幻自在な量子蝶、意外な相関で舞い続ける

今回の測定でもっとも印象的なのは、「ホフスタッターの蝶」が見せるフラクタル模様が、実はいつも同じ姿をしているわけではなく、磁場や電子の数(充填率)によってリアルタイムに形を“変えて”いる、という点です。

理論的には、結晶格子と磁場の周期性が組み合わさった結果として生まれる“美しい”分裂パターンが想定されていました。

しかし実際には、その“美しさ”の背後に、電子同士のクーロン相互作用やスピン・バレーと呼ばれる量子自由度の秩序化が複雑に入り込み、一見するとただのシンプルな蝶模様とはかけ離れた動きを見せるとわかったのです。

たとえば、磁場を弱めたときにこそ現れる特別なギャップ(電子が詰まって流れなくなるエネルギーの“すき間”)が、磁場を強くするにつれてむしろ消滅していく、という逆転現象はその代表例です。

従来の「量子ホール効果」のイメージでは、磁場を強めれば強めるほど電子の動きが制限され、相互作用が強まって絶縁状態が増えるケースが多いはずでした。

しかし今回の実験では、ホフスタッターの蝶が“羽ばたき”を大きくするにつれ、バンドが広がって相互作用が抑えられるような状態へ移行する場面が、実際のスペクトルの中にくっきりと映し出されたのです。

まるで、舞台の照明が強くなるほどダンサー同士の連携が乱れ、息を合わせづらくなるかのような、そんな不思議な光景といえるでしょう。

さらに特筆すべきは、「自己相似性」と呼ばれるフラクタルの本質的な特徴に関しても、実験結果が単なる教科書的描写を超えた“リアルな姿”を明らかにしたことです。

理論の世界では、ある特定の磁束比(1/3や1/4のような“きれいな分数”)のときに、蝶の羽根が拡大・縮小しても同じような模様が繰り返されることが示唆されていました。

しかし実際に測定してみると、確かにその通り美しい相似パターンが現れる瞬間がある一方で、磁場がわずかにズレた途端に、まるで別の蝶に変身したかのようにギャップの位置やバンドの幅が劇的に動いてしまうのです。

いわば、顕微鏡で覗いたミクロな世界の蝶が、“ある条件”ではきちんと幾何学的な羽模様を見せてくれるのに、“その条件”をほんの少し外すと、羽ばたき方そのものが大きく変わる、という興味深い姿がとらえられました。

こうした知見が示すのは、ホフスタッターの蝶が単なる“数学的ファンタジー”ではなく、実在する電子系の強相関やトポロジカル性、さらには量子自由度を統合した“複合的なステージ”になっているという事実です。

フラクタル模様が保持されるかどうか、どこでギャップが開くか閉じるか、そしてバンドがどのようにエネルギー空間を埋め尽くすか――これらの要素には、磁場と格子という枠組みだけでは解ききれないほど多彩な因子が絡んでいるのです。

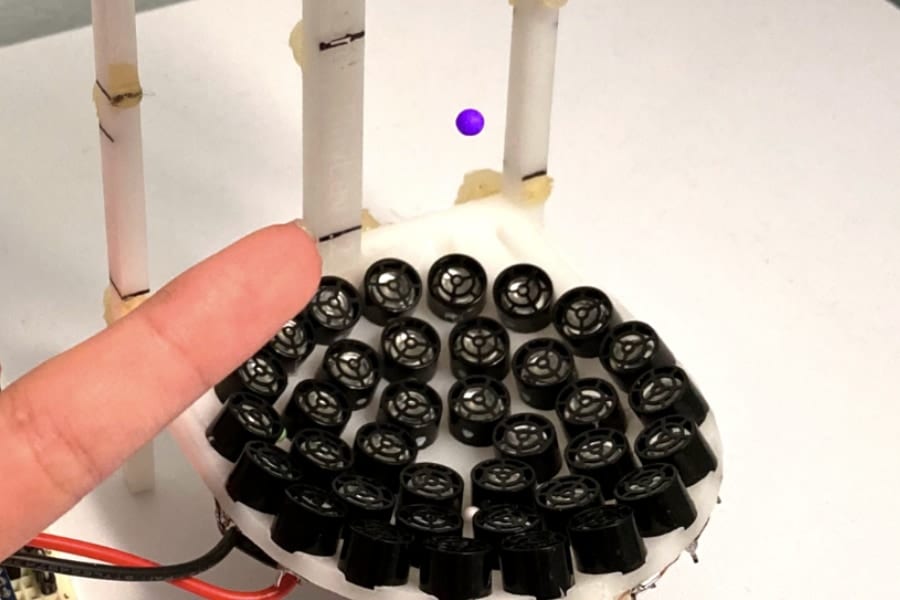

そして何より注目すべきは、そうした多彩な因子がかもしだす量子ドラマを、“実験室スケールの磁場”で観察できるようになったことです。

もはや数千テスラ級の磁場を追い求める必要はありません。

モアレ超格子を巧みに利用し、適切な角度と温度、測定手法を組み合わせることで、蝶の羽根をじっくりと拡大し、その多層的な相関のパターンをすくい上げる――このアプローチは、今後さらにさまざまなモアレ材料に広がり、私たちがまだ見ぬ量子相や超伝導、トポロジーといった“深い森”を切り開くかもしれないのです。

結局のところ、フラクタルとは“一見すると同じ模様が繰り返される”ように見えながら、その実、観察条件がわずかに変わるとまったく違う表情を見せる神秘に満ちた世界。

ホフスタッターの蝶は、そのフラクタルの妙を私たちに存分に味わわせながら、同時に強相関物質や量子ホール系の理解をぐっと深めてくれる、極めて有望な舞台だと言えるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)