なぜアセトアミノフェンで恐怖が薄れる? 脳と薬の深い関係

今回の研究でいちばん衝撃的なのは、「アセトアミノフェンが体の痛みだけでなく、“リスクを怖いと感じる感覚”までも和らげているかもしれない」という点です。

多くの人は頭痛や発熱を抑えれば、それで慎重さや警戒心まで変わってしまうとは想像しません。

しかし実験データからは、不安を抑える経路や、ミスを察知する脳の信号が弱まり、その結果リスクの大きい行動を選択しやすくなるケースがあることが見えてきました。

たとえば、失敗を意識したときに脳で生じる“エラーポジティビティ(Pe)”という信号がアセトアミノフェン摂取中には低下するとの報告があり、同様に前部島皮質(危険を察知して緊張状態を生み出す場所)にも影響しているのではないか、と指摘されています。

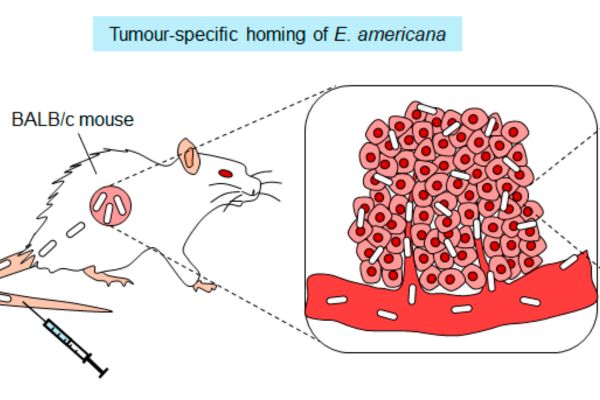

これらの神経メカニズムを正確に解明するには、プロスタグランジン以外の受容体や神経伝達物質との関係をさらに探らなければなりません。

「バニロイド受容体」「カンナビノイド受容体」「セロトニン系」などがどこまで“恐怖ブレーキ”に関わっているのかは、まだ未知の部分が大きく、今後の研究が期待されます。

また、現実世界でのリスクシーンはBARTよりもはるかに多様です。

大きなお金を投資するとき、車を運転するとき、家族の医療選択をするとき——もしアセトアミノフェンによって危険感覚が少しでも鈍るなら、思わぬ意思決定ミスを招く可能性も否めません。

それでも研究者たちは「過度に怖がる必要はないが、知識を持って使うことが重要」と強調しています。

1,000mgの服用がすべての人に同じ影響を与えるわけでもなく、異なる体質や状況で効果は変動しうるからです。

結局のところ、この研究は「鎮痛薬といえども、感情やリスク感覚に影響を及ぼす可能性がある」ことを数字で示した初めての大きな一歩といえます。

「痛み止めなんて、よくある薬」という認識が、実は私たちが思っている以上に深いレベルの意思決定にまで影響しているかもしれない。

こんなにも身近な薬に未知の面が隠れているのだとすれば、私たちはもう一度、日常で無意識に服用しているものについて、少しだけ慎重になったほうがいいのかもしれません。

とはいえ「アセトアミノフェンを禁じる」わけではなく、痛みを抑えつつも危険判断への影響を理解しておく——このバランスこそが、研究者たちが伝えたかった最大のメッセージでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

痛み止めならなんでもいいのか

アセトアミノフェンがNSAIDS(ロキソニンとか)ではない他の作用の薬だから効くのかが

分かってくるといいと思います