結晶化から爆発へ、タンパク質構造解析の発展

かつてタンパク質の姿を調べるときには、まず“きれいな結晶”を作ってからX線を当て、回折パターンを見て構造を推定する、というのが王道でした。

でも実際には、いくら待っても結晶ができないタンパク質や、大きすぎたり柔軟に動きすぎたりする分子がたくさんあります。

たとえば、あたかも折り紙をぴったり正方形にたたんでから模様を映し出すような手順が必要で、ちょっとでも形が崩れていると全然うまくいかない、というイメージです。

これが結晶化の壁。

ここでつまずいて、タンパク質の秘密にたどり着けないままという研究者も少なくありませんでした。

その壁を壊すために登場したのが“単粒子イメージング(SPI)”という、まるで舞台の照明を一瞬だけ強烈に当てて、俳優が存在することをかろうじて観測する、みたいな手法です。

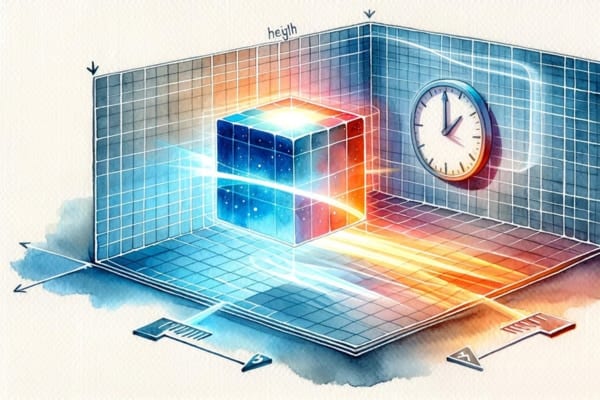

ただこの手法は結晶化こそいらないものの、今度は超高強度のX線を当てると、タンパク質自身が壊れてしまうという問題が発生します。

しかし近年、「そのバラバラになる瞬間を、むしろ逆手に取ろうじゃないか」という発想が生まれました。

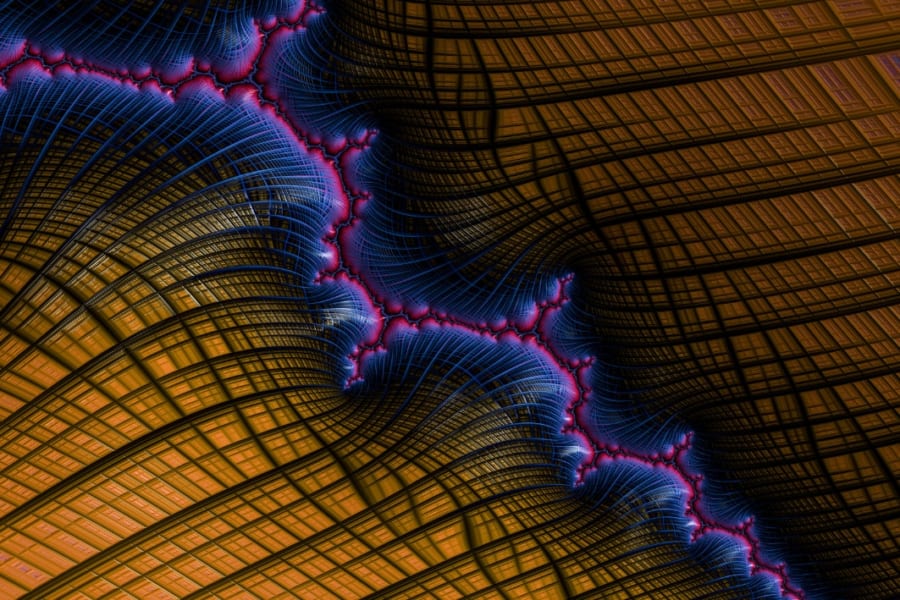

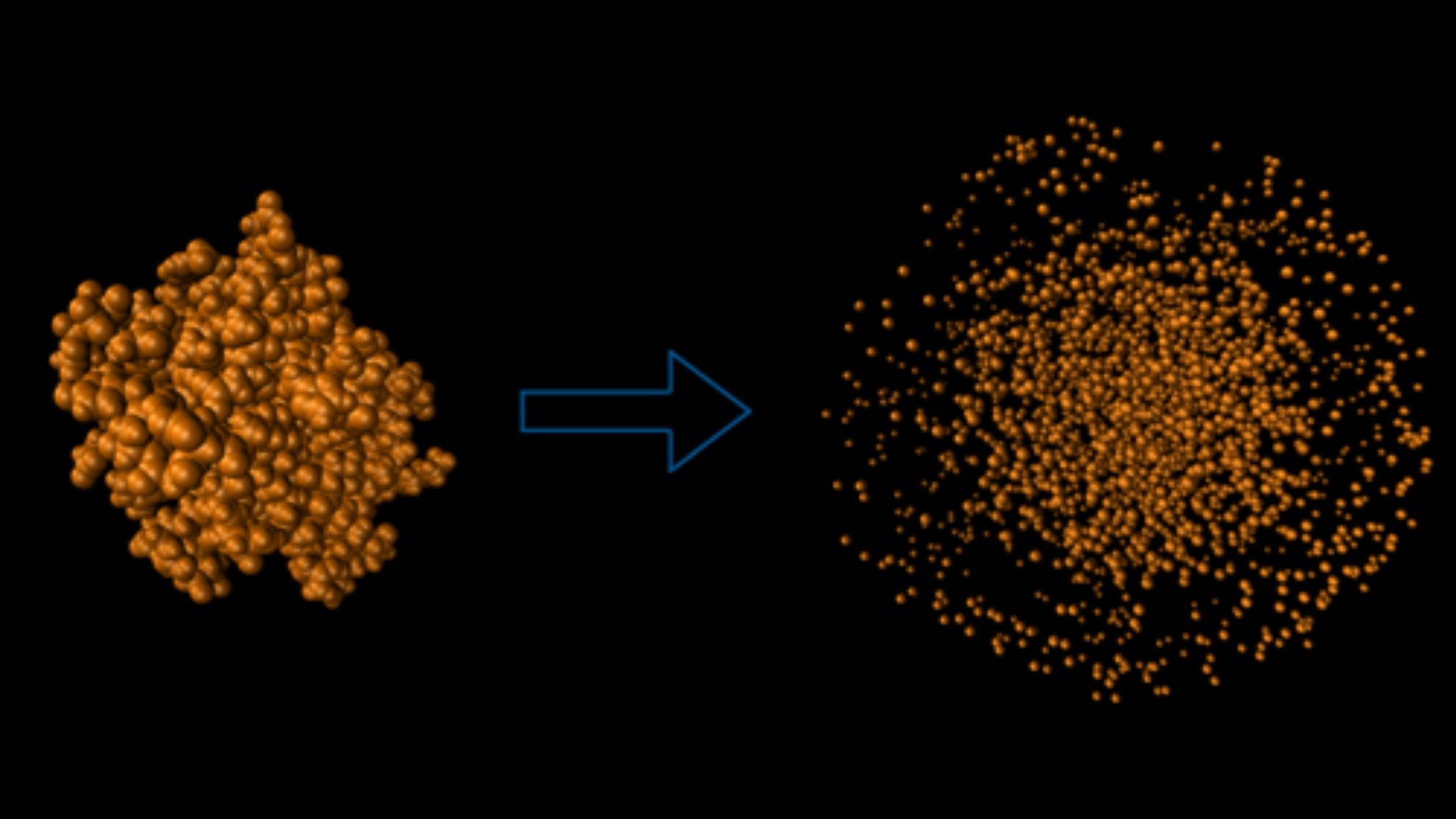

具体的には、超強力なX線が当たると、タンパク質の原子は大量の電子を奪われて正電荷を帯び、原子どうしが弾けるように飛んでいく――いわゆる“クーロン爆発”が起きます。

ですが解析技術の進歩により、その破片がどの方向へ飛んでいくかを地図のように記録し、いくつも比較するだけで、意外なほど豊富な情報が得られるのではないか、というアイディアが現実味を帯びてきました。

ある意味、これは「分子のレベルで行う粒子衝突実験」ともいえます。

巨大な粒子衝突器では陽子や重イオンを衝突させ、飛び散った破片の痕跡を分析することで物質の根源や新しい粒子を探ります。

それと似たように、ここではタンパク質をX線レーザーで“衝突”させて生じる破片――イオンが飛び散る方向や強度分布――を注意深く解析することで、分子の姿やわずかな構造の違いまで明らかにしようとしているのです。

大きな加速器が巨大な衝突の舞台なら、クーロン爆発は“超小型の衝突劇場”というイメージかもしれません。

飛び散る破片を追うことで、見えなかったタンパク質内部の秘密を解き明かすアプローチは、まさに衝突実験から多くを学ぶ高エネルギー物理の手法と通ずるところがあります。

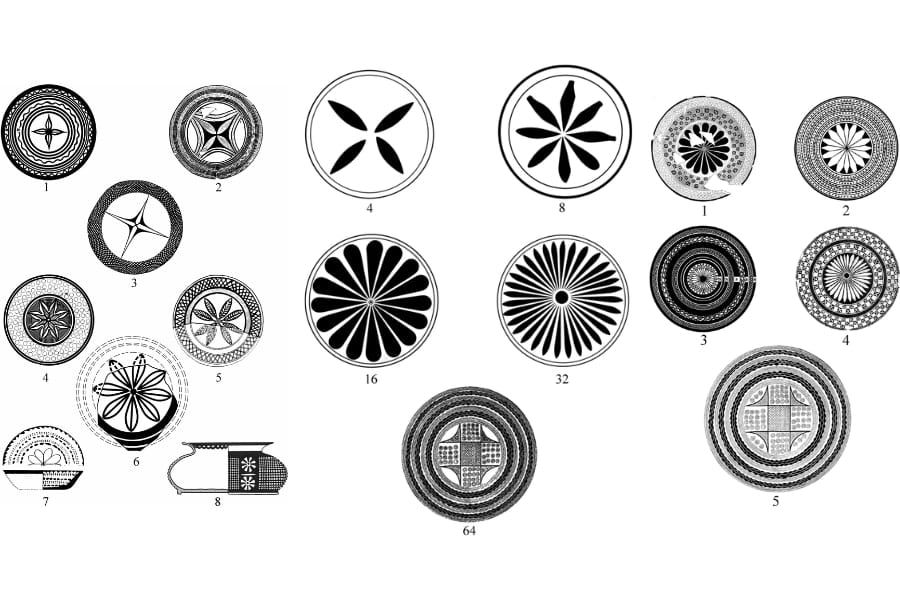

実際、リゾチームなどを対象に行われたシミュレーション研究では、爆発のパターンからタンパク質の向きや姿勢を推定できる可能性が示されています。

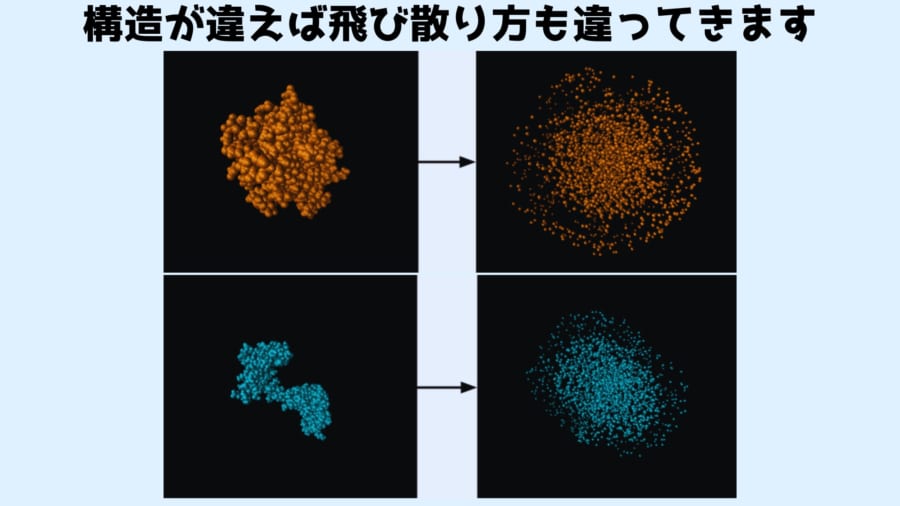

とはいえ、配列が似ているタンパク質同士、あるいは全く同じタンパク質でも折りたたまれ方が少し違うもの(ちょうど腕を伸ばしたポーズと縮こまったポーズのような差)、さらには同じ配列・ほぼ同じ形の二量体といった“そっくりさん”同士まで本当に見分けられるのか。

これは、双子の赤ちゃんを遠目に見ると区別がつかないのに、少し近づくと「あれ、こっちは眉毛がちょっと違う」と気づくようなもの。

こうした細かい差まで爆発パターンで見分けられるのかは未知の領域でした。

そこで今回研究者たちは、あえて「似た構造や配列を持つ複数のタンパク質」に狙いを定めて、爆発から生まれる“フットプリント”(飛び散りの分布)だけを頼りに、どこまで区別できるかを徹底的にシミュレーションで検証することにしたのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)