花火のように散る破片が語る、タンパク質の姿

この研究では、タンパク質同士のわずかな違いを「クーロン爆発の仕方」で見分けられるかどうかを確かめようと、まず複数の“そっくりさん”タンパク質を用意しました。

たとえば、「同じタンパク質が1つだけある状態」と「2つくっついている状態」だったり、「アミノ酸配列は同じだけど折りたたみがちょっと違う形」だったり、双子や三つ子といった“兄弟分子”をあえて選んだわけです。

どれもパッと見にはほぼ同じに見えるので、果たして爆発させるだけで区別なんかできるのか、とても不思議に感じるかもしれません。

とはいえ、実際に巨大な装置を使って分子を本当に爆発させるのは手間もコストもかかります。

そこで研究チームは、スーパーコンピュータ上で「超強力なX線レーザーをタンパク質に当てたらどう弾け飛ぶのか」を緻密にシミュレーションすることにしました。

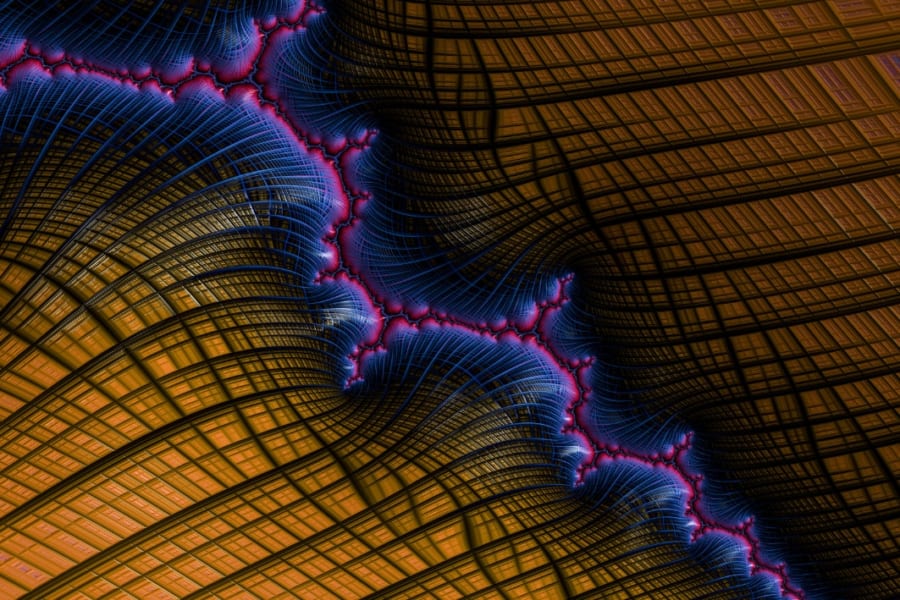

イメージとしては、花火の打ち上げをCGで再現するような感じです。

花火も、火薬の量や玉の作り方が少し違うだけで、夜空で散る色や形が変わりますよね。

それと同じように、タンパク質でも内部の構造や原子の配置がちょっと違うだけで、弾け飛ぶ方向や強さにわずかな差が現れるはずだ—という考えです。

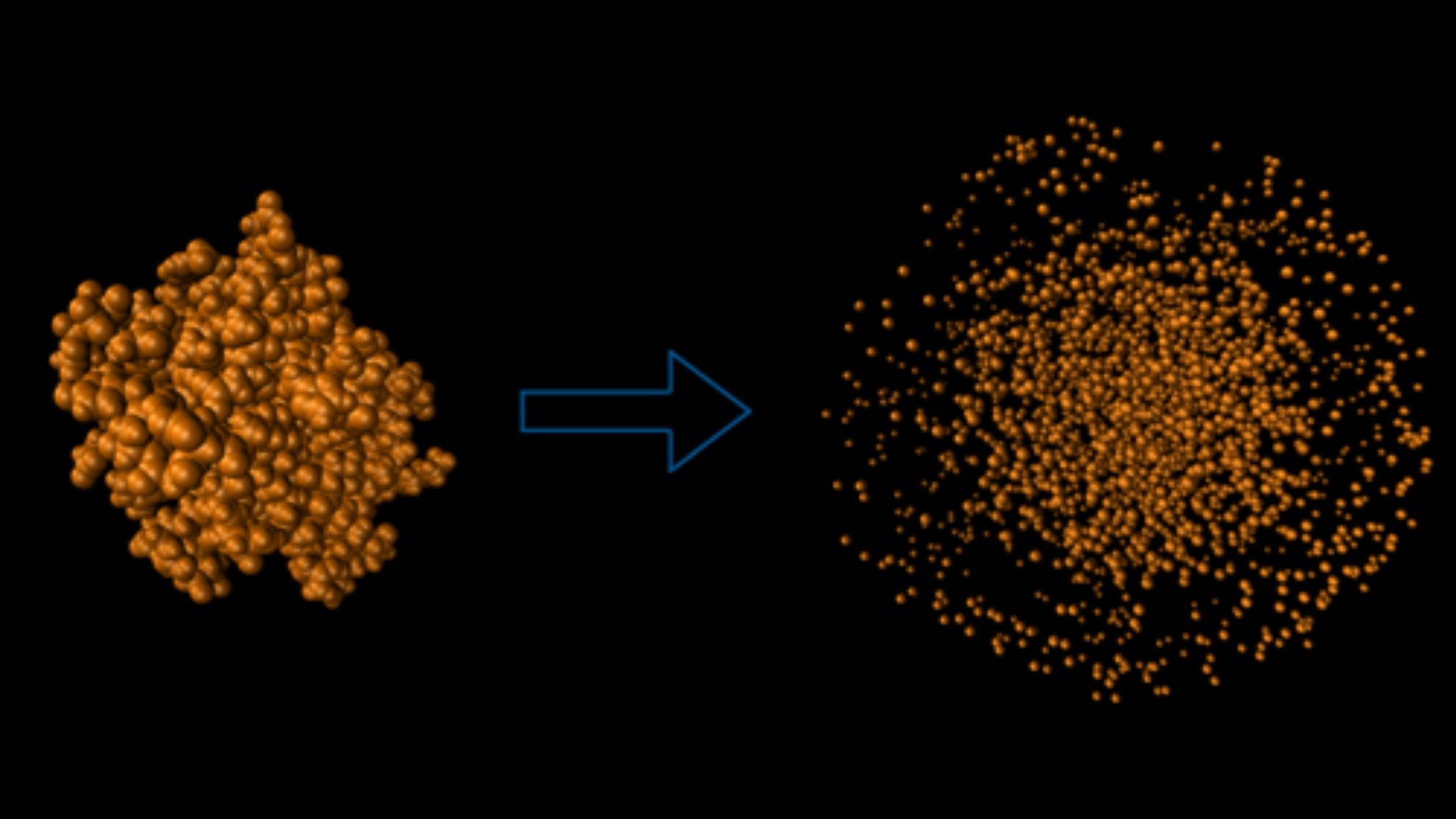

具体的には、高エネルギーのレーザー光子を浴びせることで、タンパク質の原子が大量の電子を奪われ、分子全体が急激に正に帯電します。

すると原子同士が強い斥力で一気に弾き合い、四方八方へ“パッ”と吹き飛ぶのです。

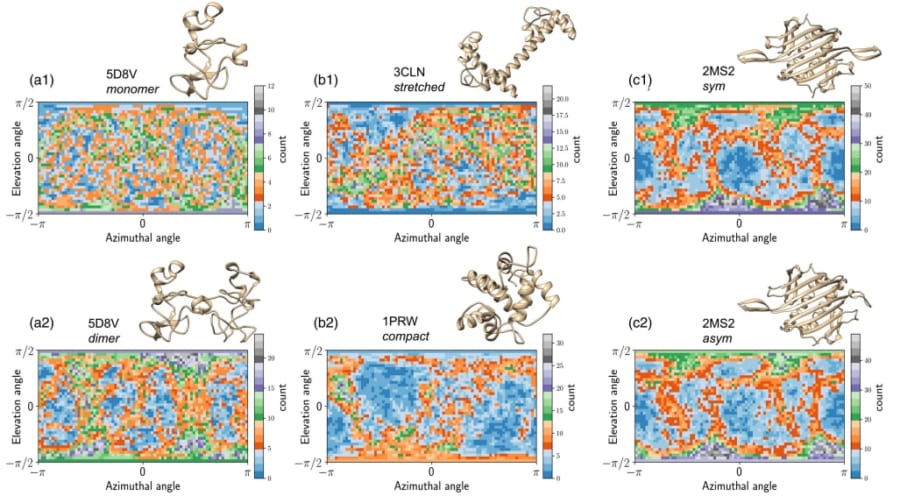

研究者たちは、その飛び散った“破片”がどの方向へ向かったかを、あたかも地図のように記録するプログラムを作り、何百回もの爆発シミュレーションを繰り返して「破片の分布パターン」を大量に集めました。

このパターンこそがいわゆる「爆発フットプリント」で、まるで花火写真を何枚も撮りためて、それぞれの光の散り方を比べるようなものです。

次に、その膨大なフットプリントのデータを一つひとつ解析して、果たして同じタンパク質なら似たパターンになるのか、違うタンパク質なら異なるパターンを示すのかを確かめます。

たとえば、PCA(主成分分析)やt-SNEといった方法でデータを“見える化”すると、特徴が似ているパターンは画面上で近い場所にまとまり、特徴が違うパターンは自然と離れた位置に配置されます。

そのおかげで、それぞれのタンパク質の爆発パターンがどこまで似通っているか、一目でわかるようになるのです。

すると驚くことに、一見そっくりと思っていたタンパク質でも爆発フットプリントがはっきり分かれて、別々のクラスターを作る例が続出したのです。

まさに双子が遠目には見分けがつかないけれど、よく見ると細かい表情や仕草の違いで区別できるようになる、そんな感覚に近いかもしれません。

しかもこの結果は、「分子が持つわずかな構造の違いが、爆発の瞬間にかなり大きく影響を与える」という点を示しています。

たとえば“コンパクトに折りたたまれた形”と“伸び伸びと広がった形”がわずかに違うだけでも、破片の飛び散り方が変わってくる。

しかも“まったく同じアミノ酸配列で折りたたみがごく一部だけ異なる”ようなケースでも、爆発後のパターンだけで見分けがついたのです。

こうした結果は、従来の手法ではなかなか見抜きにくい微妙な差を、何と“分子が壊れる様子”から捉えることができたことを意味します。

なぜこれが革新的といえるのか?

それは、結晶化や複雑な測定準備をしなくても、たとえタンパク質が壊れてしまっても、その壊れ方を正確に観察すれば、元の構造情報を引き出せるかもしれないからです。

今までなら「分子が壊れたらデータは終わり」という発想が当たり前でした。

ところがこの研究は、「壊れる瞬間」をデータとして活用するという逆転の発想がどれほど有用かを示しました。

これによって、従来法では扱いにくい柔軟な分子や一時的な構造変化を、クーロン爆発のパターンだけで見極められる未来が来るかもしれません。

いわば、最初は“花火が終わると消えてしまう”と考えられていたのに、火花の軌道から玉の組成や火薬の配合を推定する—そんな離れ業が本当にできるようになる可能性を示した点が、今回の最大の見どころです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)