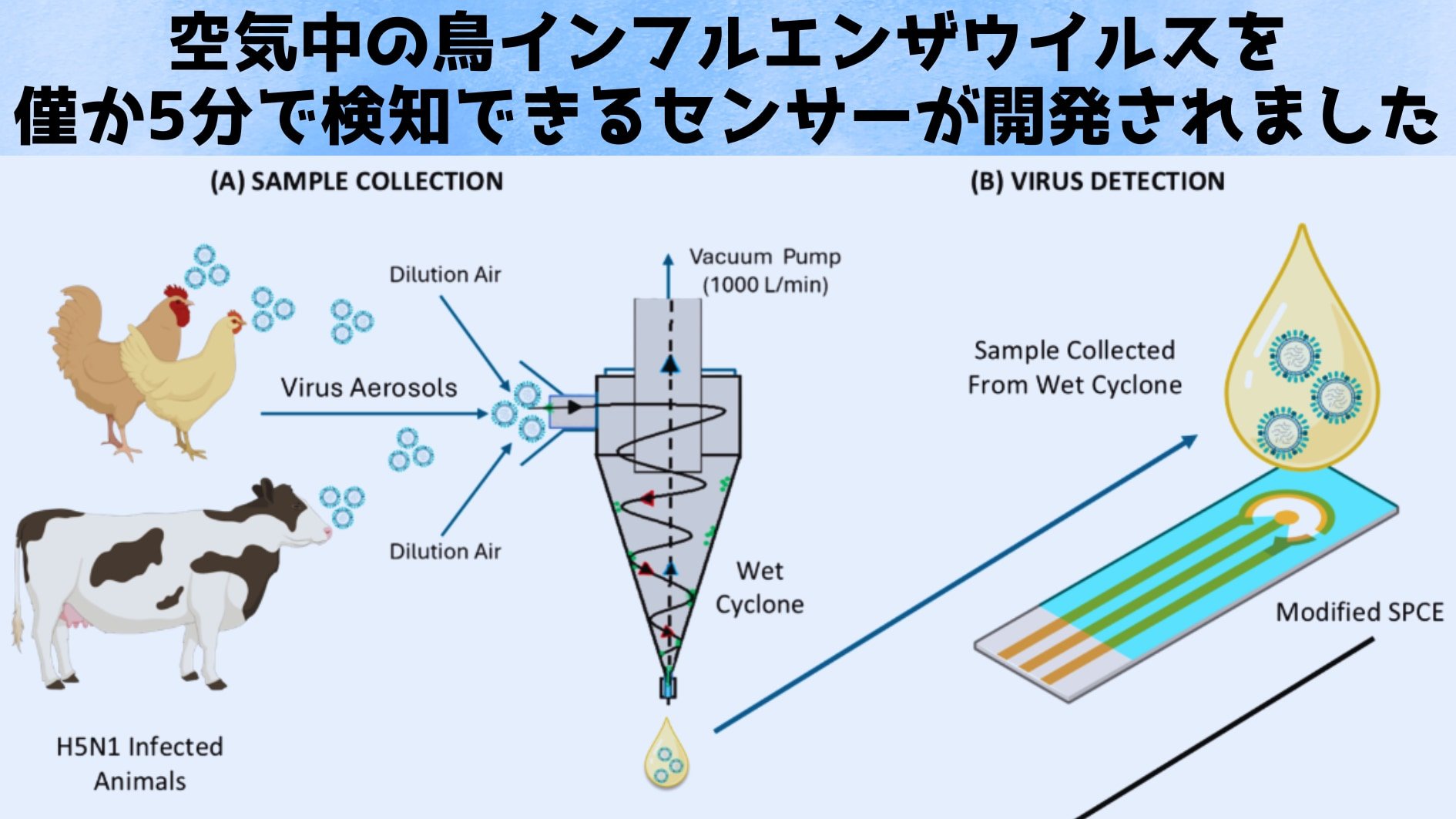

5分で空気中の鳥インフルエンザの存在を判定する仕組み

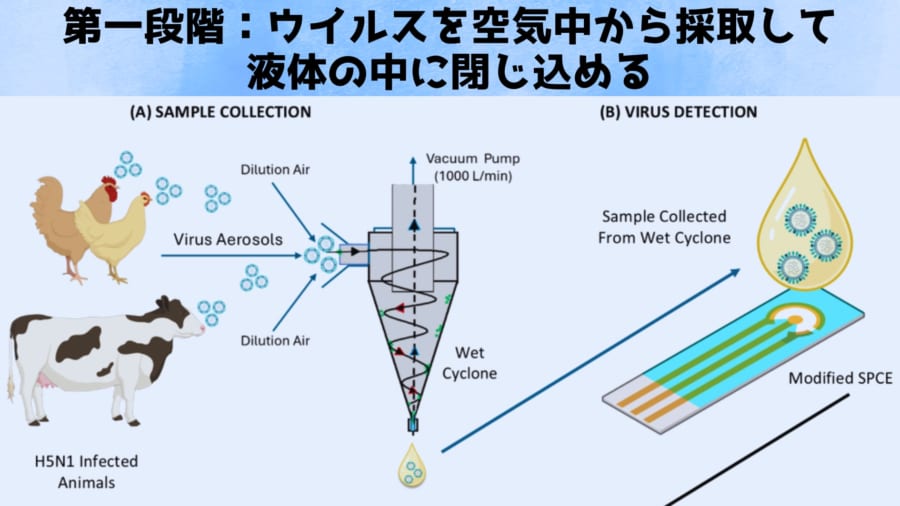

新たに開発されたセンサーは大きく分けて「空気からウイルスを集める工程」と「ウイルスを検知するセンサーの工程」の二段構えになっています。

まず、空気中にあるごく微量のウイルスを液体内へ取り込みます。

ただ空気中のウイルスは非常に小さいため、そのままセンサーに吹きかけても正確に検出するのは難しいところです。

そこで研究チームは、ウェットサイクロン式サンプラーという装置を用いました。

これは、外部から空気を勢いよく吸い込み、内部で渦を巻く液体と空気を接触させることで、空気中のウイルスを液体へ巻き込み、最後にその液体を回収するという仕組みです。

こうしてウイルスが含まれるかもしれない液体サンプルが得られたら、次はいよいよ新開発のバイオセンサーの登場です。

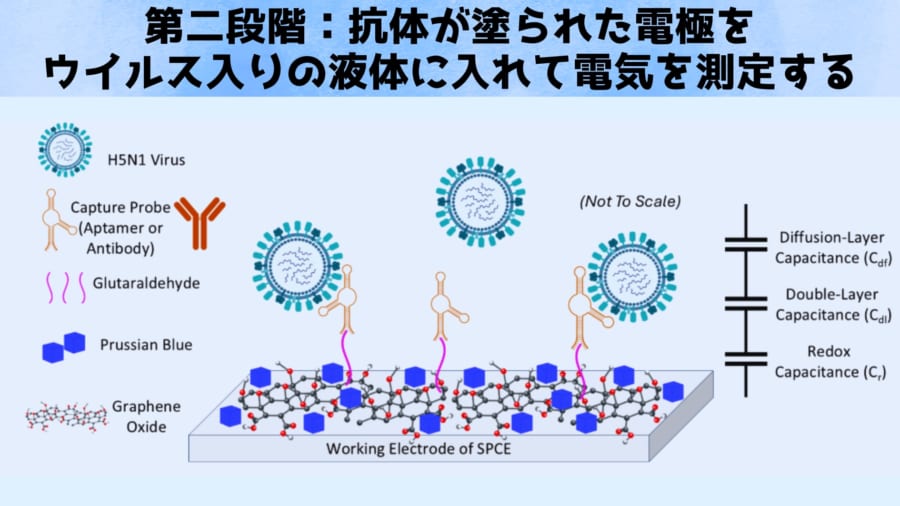

このバイオセンサーはPB(プルシアンブルー)とGO(グラフェン酸化物)という素材を特殊な方法で同時に電極に塗り込み、ウイルスが電極に付着すると電気容量(キャパシタンス)が変化する仕組みになっています。

(※要は特定のウイルスが付着したときだけ電気的な変化が起こる電極です)

この電極表面にはH5N1ウイルスに結合しやすい抗体やアプタマーが固定化されているので、ウイルスを含む液体サンプルを電極に浸すだけで、ウイルスの有無による電気的変化が短時間で観測できます。

しかもPCRのようにDNAやRNAを増幅する工程を必要としないため、結果が出るまでにかかる時間はおよそ5分以内という短さです。

さらに、この装置ではウイルスがどれくらいの濃度で含まれているかを大まかに推定する工夫も取り入れられています。

具体的には、サンプル液を何段階かに薄めて各段階での陽性・陰性を判定し、“どの段階まで陽性が持続するか”を見比べることでウイルス量の目安をつかむという方法です。

これを「準定量(Quasi-quantification)」と呼び、PCRほど厳密ではないものの、現場で危険度を素早く把握するには十分だと考えられています。

最終的に研究者たちが示したのは、空気をサッと吸い込んで液体に閉じ込めるサンプラーと、ウイルスを電気容量の変化で検知するキャパシタ型センサーを組み合わせれば、複雑な装置や長い検査時間を必要とせず、空気中のH5N1ウイルスを短時間で捉えられるということです。

PCRなどの従来の手法に比べると、現場ですぐに対応できるというアドバンテージが大きく、複数の病原体に対応する改良やさらなる小型化・自動化にも大きな期待が寄せられています。

研究としてはまだ実験室ベースとはいえ、この技術が実用化されれば、インフルエンザや他の呼吸器系病原体の早期発見に大きく貢献するかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)