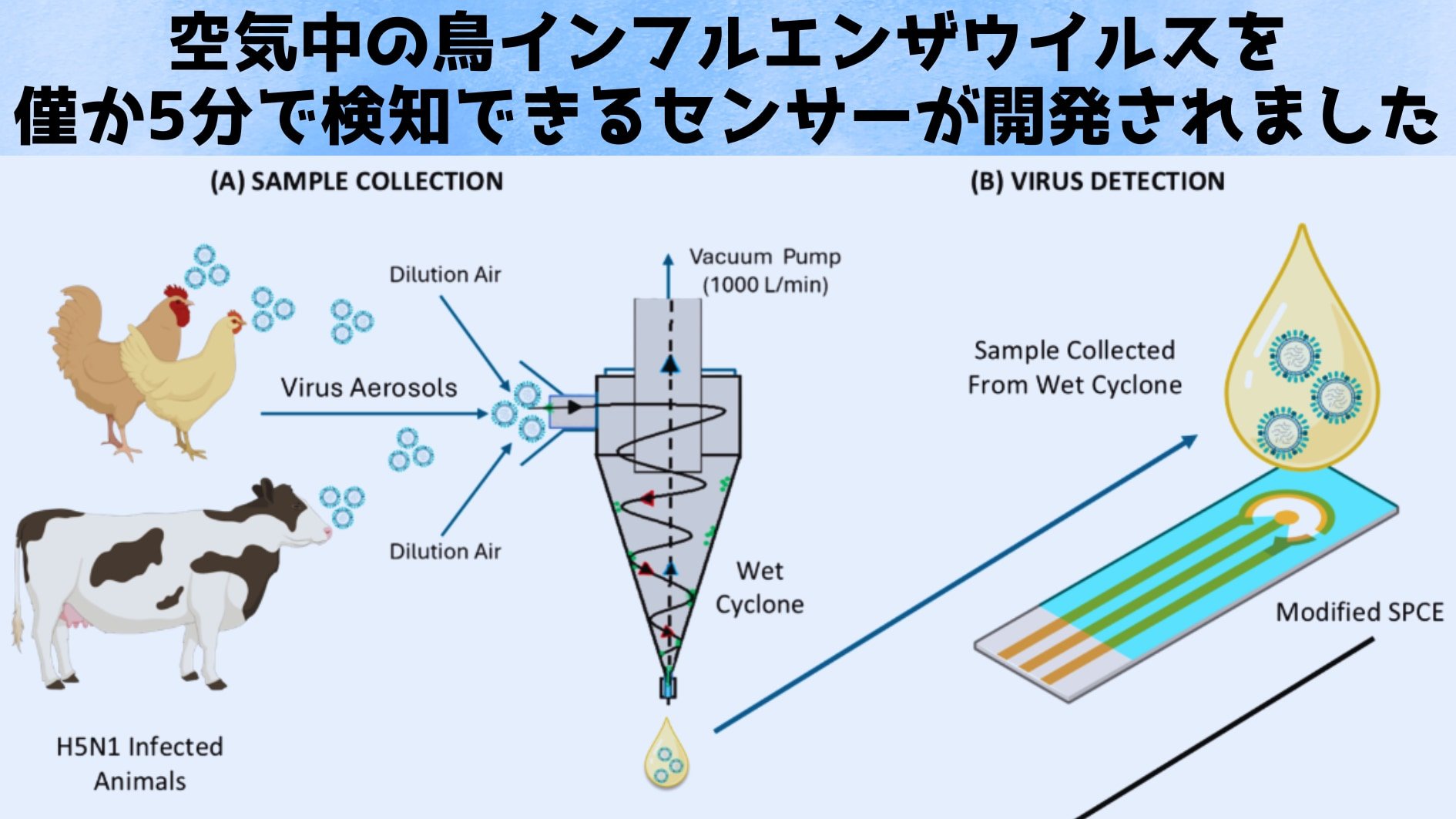

空気中のウイルスを5分で検知できるようになると何が変わるか?

今回のシステムが示す最大の利点は、空気中のウイルスをほぼリアルタイムで捕捉し、その場で判定できる点にあります。

PCRのように高い精度を持つ既存技術は、十分な設備と時間を要するため、現場対応が難しいという弱点がありました。

一方で、今回のキャパシタ型センサーはPB/GO 電極を用いることで高感度を維持しつつ、わずか5分以内で結果が得られるという“素早さ”を実現しています。

これは即時のリスク評価が求められる畜産施設や医療現場で、大いに役立つ可能性を秘めています。

さらに、今回示された「準定量(Quasi-quantification)」という発想は、病原体の大まかな濃度を知りたい現場には非常に便利です。

詳細な数値化が必要であれば依然としてPCRなどの補助的な検査を行えばよい一方で、日常的なモニタリングでは、「危険レベルに達しているか」「まだ安全と言えるか」を素早く把握できるかどうかが重要になります。

この二段構えの方法論は、感染症対策における“効率性”と“厳密性”をうまく両立させるものでしょう。

もっとも、この技術が今後社会に広く導入されるためには、乗り越えなければならない課題もあります。

センサーの大量生産や小型化は、スクリーン印刷電極という基盤のおかげである程度見通しが立つものの、実際の家禽農場や屋外環境で試験運用する際には、温度や湿度などの環境要因、あるいはほこりや他の微生物の影響をどう軽減するかが問題になるはずです。

システム自体の安定性やメンテナンス性を高める工夫が進めば、持続的に監視できる「リアルタイムモニタリングシステム」として発展し得るでしょう。

一方、今回テストされたのはH5N1ウイルスと大腸菌(E. coli)でしたが、電極表面に異なる抗体やアプタマーを固定化することで、他の病原体にも応用できる可能性があります。

例えばインフルエンザウイルスの別の型や、新たに出現したウイルスなど、狙いたいターゲットを変えるだけで柔軟に対応が可能というのは、大きな強みです。

こうしたマルチプレックス化(複数の病原体を同時検出)に成功すれば、感染症監視の効率が格段に高まることが期待されます。

結局のところ、この研究の意義は「空気中のウイルスを、短時間で直接計測する」というコンセプトを実証した点にあります。

従来の方法よりも短時間・少ない労力で定点観測ができるようになれば、流行の拡大前に早期警戒が可能となり、人獣共通感染症を含むさまざまな感染症対策に役立つでしょう。

今後は実証実験や臨床応用のための改良、そして社会実装へ向けたロードマップの策定など、解決すべき課題もありますが、今回の技術がもたらす“迅速・簡易・高感度”という新しい価値が、ウイルス監視の新たなスタンダードを生み出すかもしれません。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

鳥インフルってもうある程度構造も分かっているのでしょうから人への感染待たないで人に感染できる変異を先読みしてワクチン作った方がいいと思いますけどね。

>1

そのワクチンを作ったとして何者に接種することを想定しているのか?

人ならまだ流行していない時点で打つのはリスクが多少あるのはコロナワクチンでも発生したのは記憶に新しい。

ニワトリ等の家禽なら、その膨大な飼育数にたいして一匹ずつ打つのは現実的ではない。

鳥インフルエンザを運ぶのは野生動物であるしそれらに対しても打つのは物理的に難しく現実的ではない。