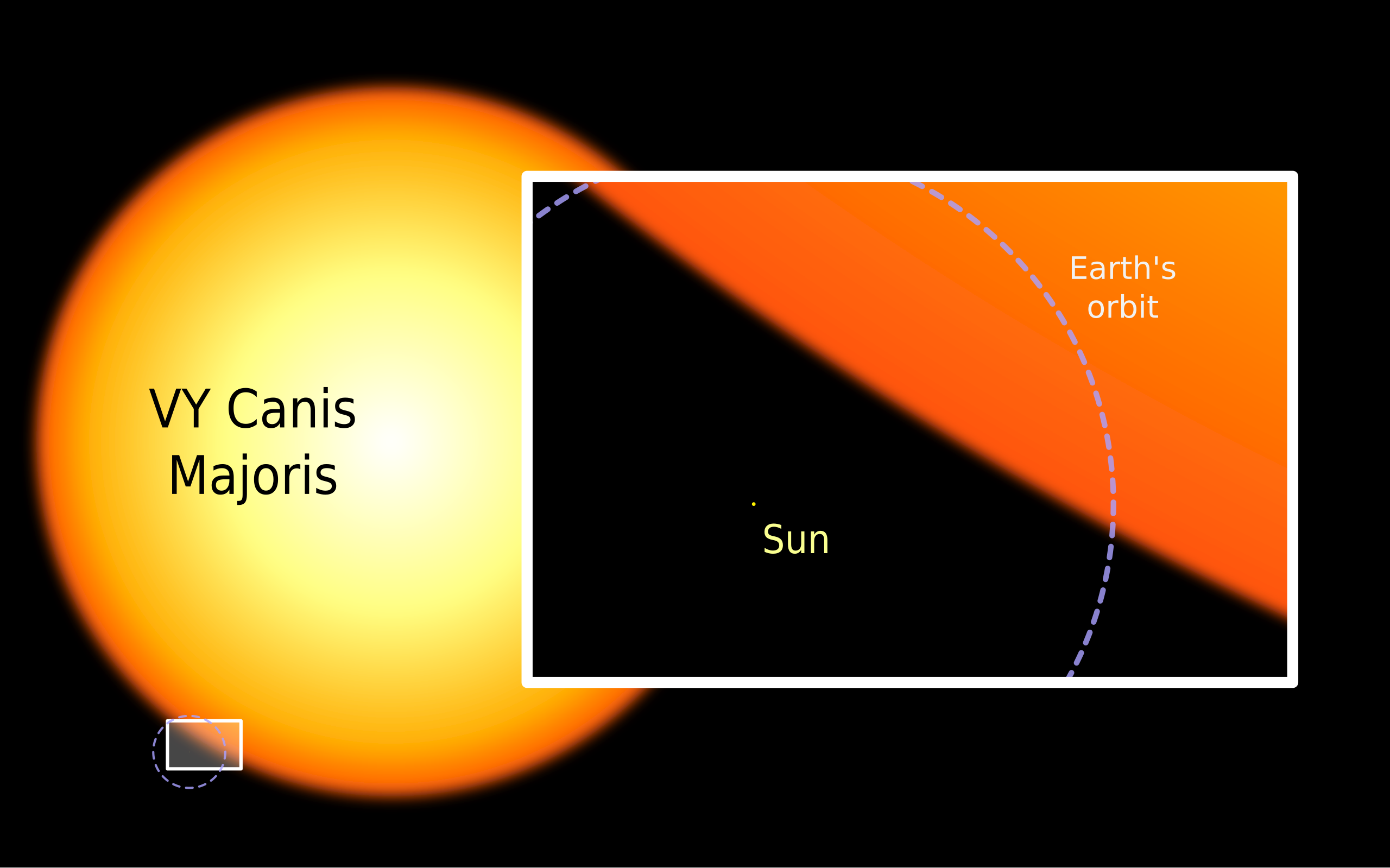

観測上最大の恒星――おおいぬ座VY星

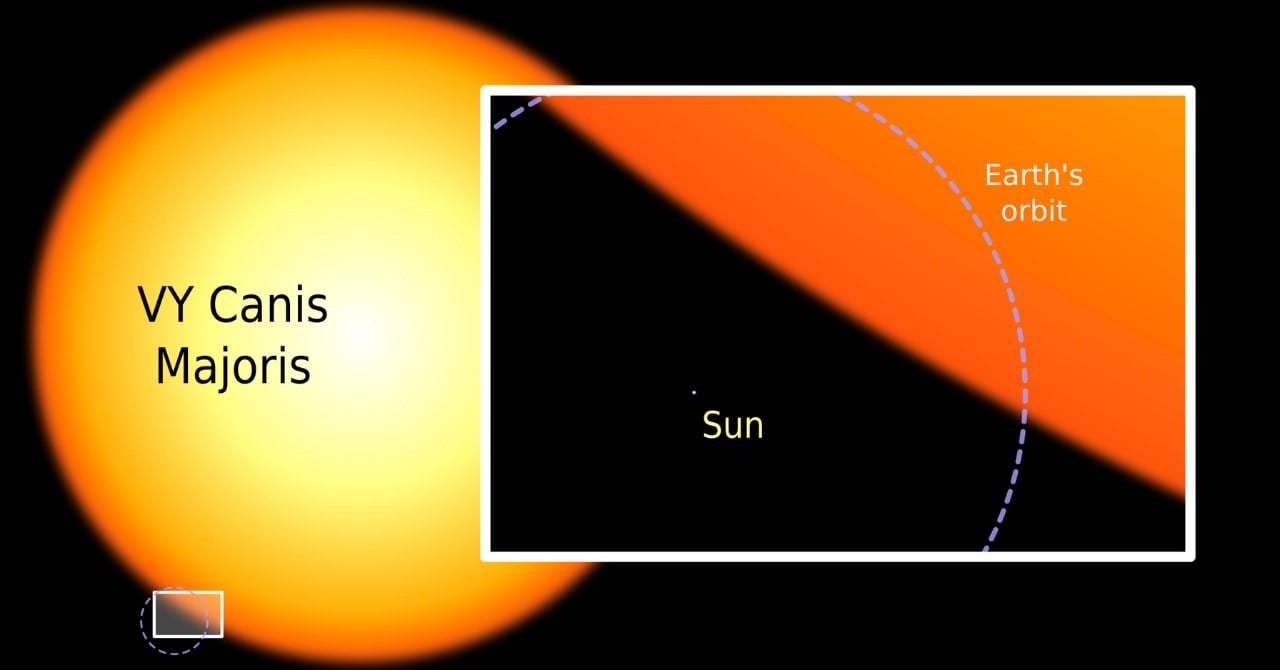

現在、観測で知られている中で最も巨大な恒星のひとつが、「おおいぬ座VY星(VY Canis Majoris)」です。

この星は、地球から約5000光年の彼方に位置する赤色極超巨星(red hypergiant)で、その半径はなんと太陽の約1,420倍にも達します。

もしこの星を太陽の位置に置き換えたとしたら、その表面は木星軌道(5.2 AU)を少し超えるほどの大きさになるという。

この巨大な星が注目されるようになったのは、比較的古い時代にさかのぼります。

18世紀にはすでに変光星(variable star)として知られていましたが、そのサイズなど具体的なことがわかってきたのは現代に入ってから、ヨーロッパ南天天文台(ESO)のVLT干渉計(VLTI)を用いた高解像度の観測によって、より詳しいデータが得られるようになってからです。

特に近赤外線の分光干渉計(spectro-interferometry)による最新の研究では、おおいぬ座VY星が水蒸気や一酸化炭素などの分子層(molecular layers)をまとい、しかもそれが非対称に広がっている様子まで明らかになっています。

この観測によって測定されたのが、ロスランド平均直径(Rosseland-mean photospheric diameter)という指標です。

ロスランド平均直径とは、恒星の「表面」を光が自由に飛び出せる層の位置として定義したもので、さまざまな波長での光の通りやすさ(不透明度)を平均して算出しています。

太陽を含め恒星はガスでできているため、「ここからが表面」というはっきりした境界がありません。

太陽を見ていると星の表面らしきものがあるように見えますが、実際はそれはガスの層の1つに過ぎません。そのため特定の波長だけを見ているだけでは、それが正確に星の表面とは言えないため、内部から出てきた光が、ほぼ自由に外へ飛び出せるようになる層を、さまざまな波長をバランスよく平均することで計算し、「本当に代表的な表面」を決めているのです。

この方法を用いて、おおいぬ座VY星の直径は11.3ミリ秒角(mas)と高精度で測定され、物理的な大きさでは太陽の約1,420倍に相当すると算出されました。

人類が見つけていないだけで、理論上はもっと大きな星もあるのか?

観測されている星の中で最大のものは、この「おおいぬ座VY星」が代表的ですが、宇宙は広いため「じゃあ、人類の知らないもっと大きな星もあるのでは?」と考える人もいるかもしれません。

しかし、実は恒星の大きさには上限が存在します。

天の川銀河の中心近くに存在するアーチ星団(Arches Cluster)の観測に基づく研究によると、恒星の質量には上限があり、およそ150個分の太陽質量(solar mass)が限界だと考えられています。

この上限は、放射圧(radiation pressure)と呼ばれる現象が関係しています。恒星は核融合(nuclear fusion)によって内部から強いエネルギーを放ちますが、質量が大きくなりすぎると、中心部での核融合が加速して大量のエネルギーが生じ、これが強い放射圧となって周囲のガスを押しのけてしまうのです。

これにより、星が成長しようとしても、星に降り積もるガスを取り込むことができず、それ以上大きくなれなくなるのです。

この発見は、アーチ星団の星々を詳しく調べた結果に基づいています。

この星団は非常に多くの若くて重い星たちを抱えていますが、そこには150太陽質量を超える星は見つかっていませんでした。これにより、「恒星の質量上限」がある程度予想されるのです。(※ただ現在300太陽質量近くの星も報告されており、この上限はまだ研究途上の問題です)

ただ、質量と直径はまた別問題です。

おおいぬ座VY星の質量はせいぜい太陽の20倍前後です。しかしその半径はなんと太陽の約1,420倍です。

太陽の20倍ほどの質量の星は、晩年になると中心部で核融合を行う燃料である水素が尽きて重力に反発するエネルギーを生み出せなくなり、自重で潰れだします。しかしその自重で潰れる圧力によって水素からヘリウムの核融合に切り替わり、再度核融合が点火し今度は膨張を始めます。

こうして晩年の恒星は、大きく膨らむ赤色超巨星という状態になります。おおいぬ座VY星はこの中でも特に大きく膨らんだ赤色極超巨星と呼ばれる分類で、とてつもなく大きく膨らんでいる状態です。

ただ、これ以上重い恒星(約太陽質量の30倍以上)だと、今度は膨らみづらくなり、外層を吹き飛ばして青色巨星という状態になります。(ただし星の回転・金属量などによっては30太陽質量以上でも赤色超巨星になった例は確認されている)

そのため宇宙最大の星は、理論上もだいたい「おおいぬ座VY星」のサイズが上限になるだろうと予想されるのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)