なぜ「空間は幻想かもしれない」のか――理論物理が挑む謎

空間が根本的な実体でないとしたら、一体どうして物理学者はそんな突飛な考えに至ったのでしょうか。

その背景には、宇宙の極限状態における未解決の謎が存在します。

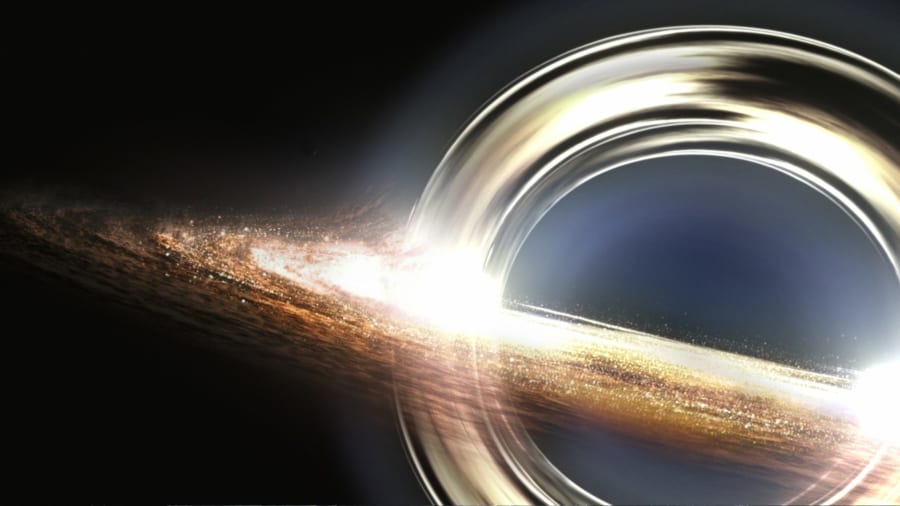

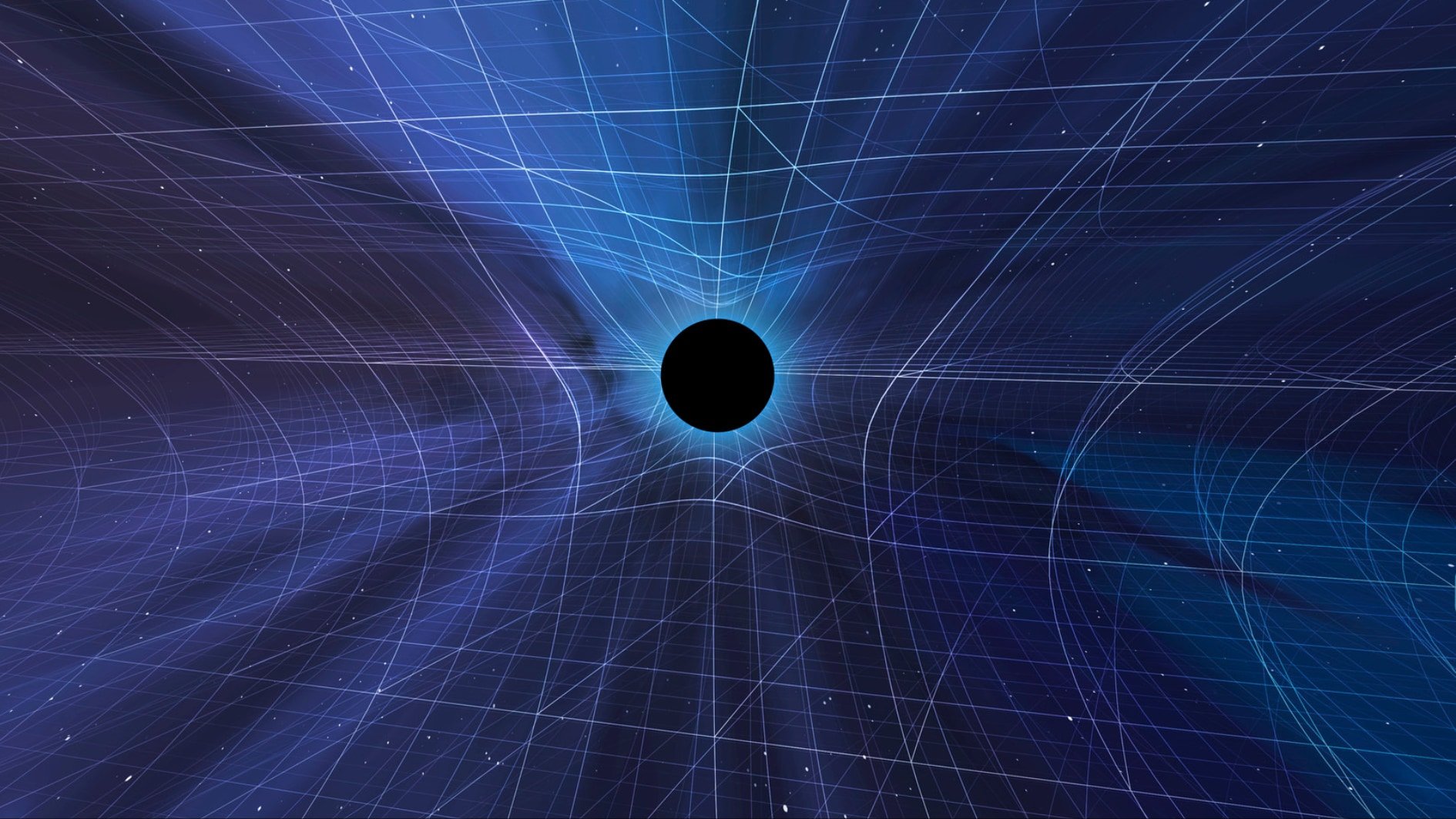

ひとつのヒントはブラックホールです。

ブラックホールは非常に大きな質量が極限まで凝縮された天体で、その重力のあまりの強さに一度中に入ったものは光すら出て来られません。

ブラックホール内部では時空の構造が大きく歪み、物理法則が私たちの知る形では通用しなくなってしまいます。

とりわけ不思議なのは、ブラックホールが持つ情報の量(エントロピー)が、その体積ではなく表面積に比例して増えていくという理論上の予言でした。

あたかもブラックホール内部の情報はすべて表面に貼り付けられているかのようだ――この洞察は、ヤコブ・ベッケンシュタインやイギリスの理論物理学者スティーヴン・ホーキング、オランダの物理学者ゲラルド・トフーフトなどの研究から浮かび上がり、さらにレオナルド・サスカインド氏によって「ホログラフィック原理」として理論的に整えられたのです。

サスカインド氏はその著書の中で「我々の身の回りの三次元の世界はホログラムであり、遠く離れた二次元の表面に符号化された現実のイメージなのです」と述べています。

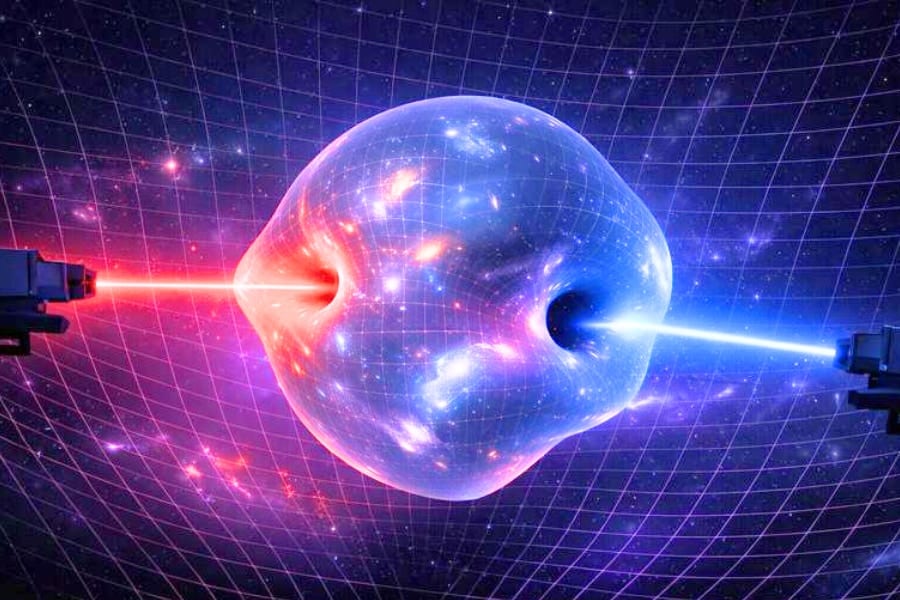

少し難しく言えば、ホログラフィック原理の研究を通して「重力に支配された三次元空間」と「二次元の量子論の世界」が数学的に等価(双対)であることが発見されたのです。

つまり、私たちが「ここだ」と感じている空間の内側は、実はもっと次元の低い情報が描き出した投影像(ホログラム)にすぎないかもしれない、というわけです。

三次元空間こそが宇宙の器だという従来の常識にとって、実は二次元で事足りるという結果は、空間の普遍性を疑わせるものでした。

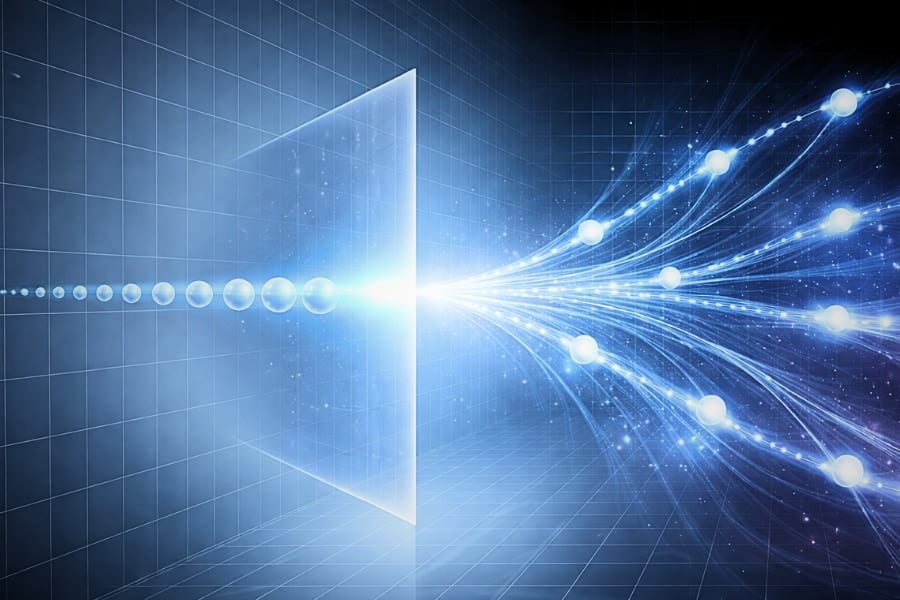

さらに決定的だったのは、量子力学の奇妙な現象である量子もつれです。

量子もつれとは、本来離れた場所にある複数の粒子が、互いの状態をあたかも瞬時に知り合っているかのように強く結びつく現象です。

アインシュタインが「遠隔幽霊作用」と呼んだように、このもつれは従来の因果の概念を超えており、空間的な距離を超越した関連性を生み出します。

2010年、先述のヴァン・ラムスドンク氏は、この量子もつれこそが空間を繋ぎ止める「接着剤」ではないかと示唆しました。

彼の研究による計算機上の実験では、ある仮想的な宇宙を2つの部分に分け、両者の量子もつれの量を徐々に減らしていくと、ついにはその空間がふたつに裂けて完全に分断されてしまったのです。

逆に言えば、十分に量子もつれた状態では空間は一体となり、連続した時空の構造が現れることになります。

この結果は、「量子もつれが空間の構造を生み出している」という大胆な見方を強く後押しするものでした。

実際、「量子もつれこそが時空の布地(織物)である」という表現すらあります。

これは、一見バラバラな粒子たちをつなぐ量子的な糸が縦横に絡み合うことで、まるで織物のように空間という“布”が織り上げられる、というイメージです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)