試験管で始まる“命の実況中継”

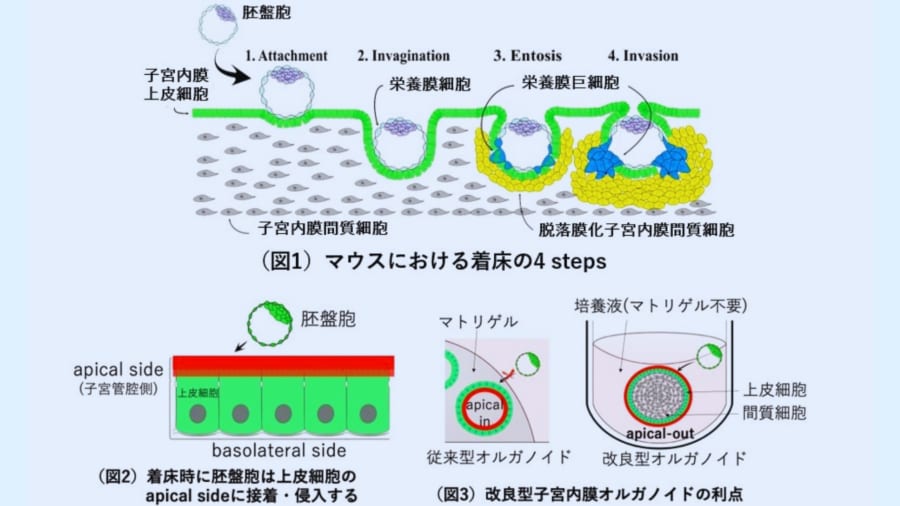

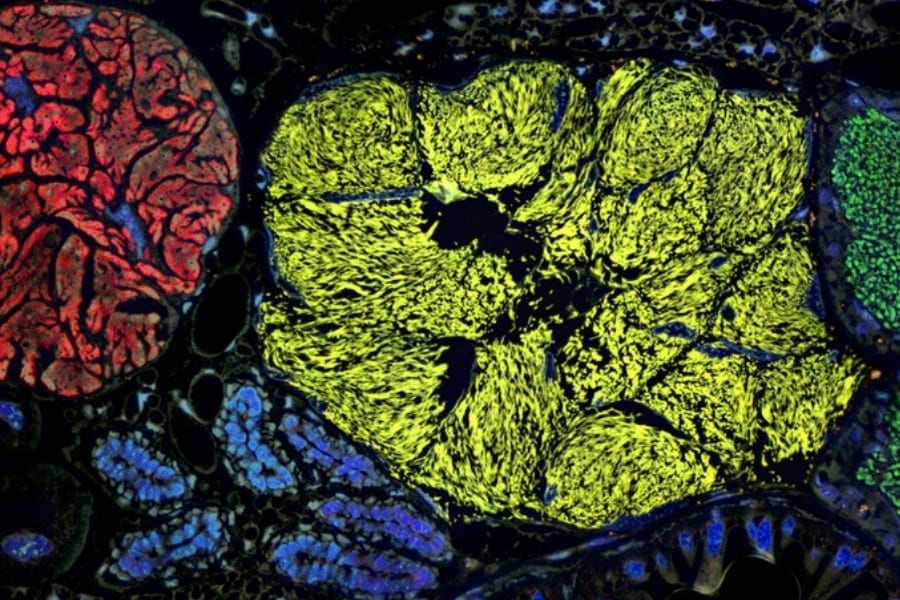

まず研究者たちは、マウスの子宮から「上皮細胞」と「間質細胞」という2種類の主要な細胞を採取し、それらを同時に“三次元培養”する方法を試みました。

ここで鍵になるのは、「細胞が自発的に集まって組織を形づくる力(自己組織化)」を活かすことです。

普通の平らな培養皿で育てると、細胞は二次元上に広がるだけになりがちですが、培養条件を工夫すると、小さな球体のように集まって外側に“上皮細胞”、内側に“間質細胞”が配置される構造が生まれます。

これは「子宮の内膜」を立体的に切り取って試験管に浮かべたような状態で、専門的には「子宮内膜オルガノイド」と呼ばれます。

このオルガノイドの特徴は、子宮内膜の内側(管腔側)がオルガノイドの中心向きにならず、いわば“外面”がそのまま外側に再現されるため、胚が外から接着しやすい面を持っていることです。

さらに研究者たちは、このオルガノイドにエストロゲン(E2)やプロゲステロン(MPA)、cAMPといったホルモン刺激を組み合わせて与えました。

これは子宮内膜が生理周期で“着床窓”と呼ばれる時期に近い状態へ変化するのを再現するためで、内膜上皮細胞の受容性を高める遺伝子が上がり、プロゲステロン受容体が下がるなどの反応が起こることが確認されています。

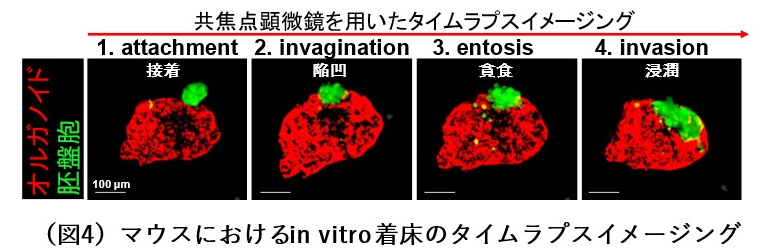

こうして「胚を迎え入れる準備」ができたオルガノイドの表面に、マウスの胚盤胞(将来赤ちゃんになる細胞の集まり)を置くと、胚盤胞はオルガノイドにぴたりとくっつき、少しずつ奥へと入り込んでいきました。

これは、体内で観察が難しい“着床”の流れを外の世界で再現できた瞬間といえます。

研究者たちは、この過程を大きく4段階(接着→陥凹→貪食→浸潤)に分けました。

それぞれの単語の意味

①接着:胚がオルガノイド表面(上皮側)にくっつきます。

②陥凹:上皮がへこんで、胚を包むように形づくります。

③貪食:細胞同士が深く入り組み、胚がさらに奥へ進みます。

④浸潤:胚がオルガノイド内部の間質細胞層へと深く入り込みます。

さらに興味深いことに胚の側だけでなく、オルガノイドの間質細胞も“脱落膜化”と呼ばれる妊娠時の変化もみられました。

脱落膜化(だつらくまくか)は、排卵後に増えたプロゲステロンなどの合図を受けて、子宮内膜の間質細胞がふくらみ、栄養や免疫因子をたっぷり蓄えた“ふかふかのベッド”に変身する現象です。

この変化によって受精卵が着床しやすくなり、その後の胎盤形成や胎児の成長を支える土台が整います。

以上の結果は早期着床の重要な要素を試験管の中で再現したと言える成果で、今後は着床現象にとどまらず、胎盤が形成される一連の過程をさらに詳しく研究したり、人工子宮の技術へ発展させたりする可能性も示唆されています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)