「人類が利用できる最も重い元素」が開いた未知の割れ目

アインスタイニウム(Einsteinium, 元素番号99)は、現代物理学の巨匠アルベルト・アインシュタイン(Albert Einstein)にちなんで名づけられた超ウラン元素の一つです。

初めて見つかったのは1952年に行われた大規模な水素爆弾実験の残留物からで、地球上に自然にはほとんど存在しません。

実験や高出力の原子炉などでわずかに合成されるだけなので、私たちが扱える数量は極めて限られています。

それでも今回の研究で用いられた「254番アインスタイニウム(254Es)」は、比較的長い半減期(約275.7日)を持ち、超重元素の中ではまだ“取り扱いが可能”な最後の砦といわれます。

アインスタイニウムが「人類が利用できる最も重い元素」ってどういう意味?

プレスリリースや国内外の共同研究グループではアインスタイニウムは「人類が利用できる最も重い元素」と紹介されています。アインスタイニウム溶液化・錯形成・分光測定といった“ふつうの化学操作”がギリギリ成立することがその根拠です。なおアインスタイニウム-252の半減期は471.7 日でアインスタイニウム-254の半減期 は275.7 日となっています。

ただ厳密にはより重い元素に対して行われる実験もあります。しかしその場合、原子1個レベルの実験だったり、ビーム状にするなど物理測定だけが可能な実験がメインとなり、半減期も多くが日単位から秒単位以下になってしまいます。このように、アインスタイニウムの“次”の世界は、「原子 1 個を秒速で追いかける科学」へと舞台を移し、周期表の最先端を切り拓いているのです。

この長めの半減期のおかげで、国際的な協力のもと微量を合成し、実験に使うことができました。

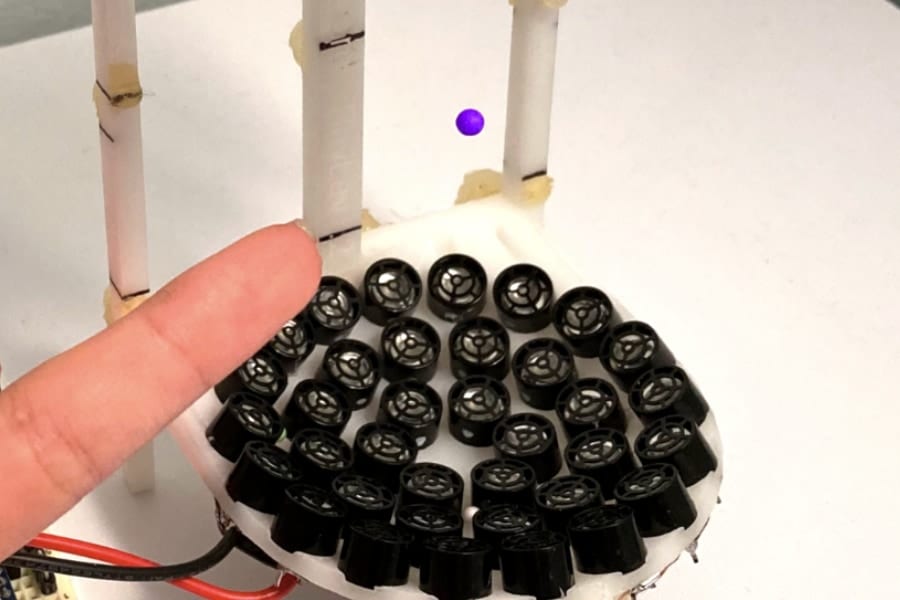

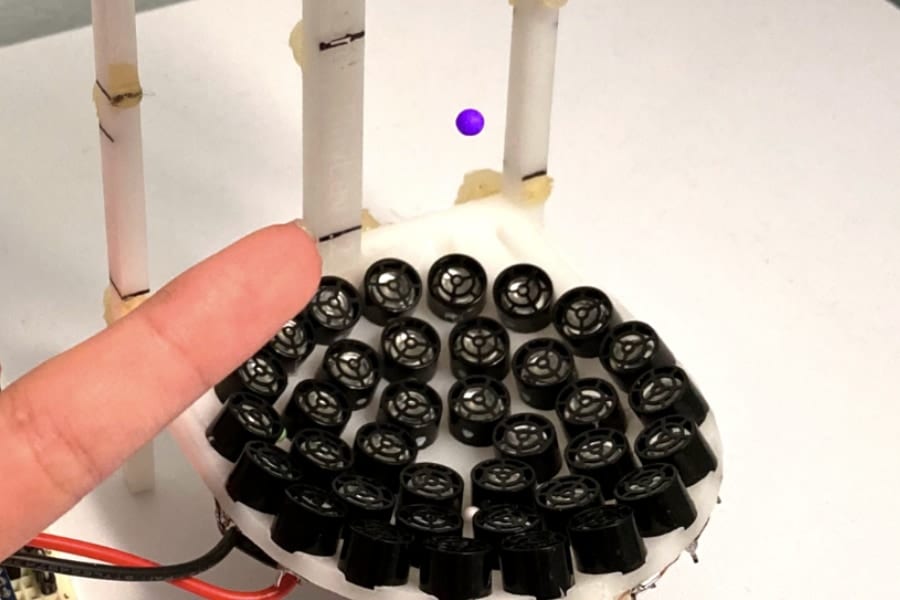

本研究チームはその254Esのわずか10ナノグラム(1グラムの1億分の1程度)という試料を、タンデム加速器と呼ばれる装置を使い、高エネルギーのヘリウム粒子(α粒子)と衝突させる手法をとりました。

放射能が強く取り扱いが難しいことを考慮しつつも、実験に耐えうる最小限の分量を用意できたのです。

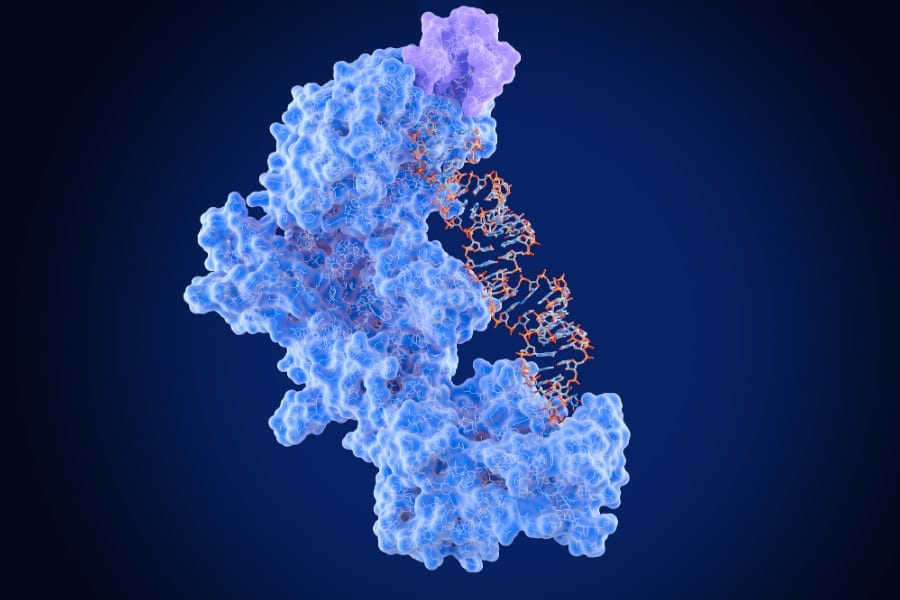

ヘリウム粒子が254Esに衝突すると、いくつかの核反応を経て101番元素メンデレビウム(258Md)が生成されます。

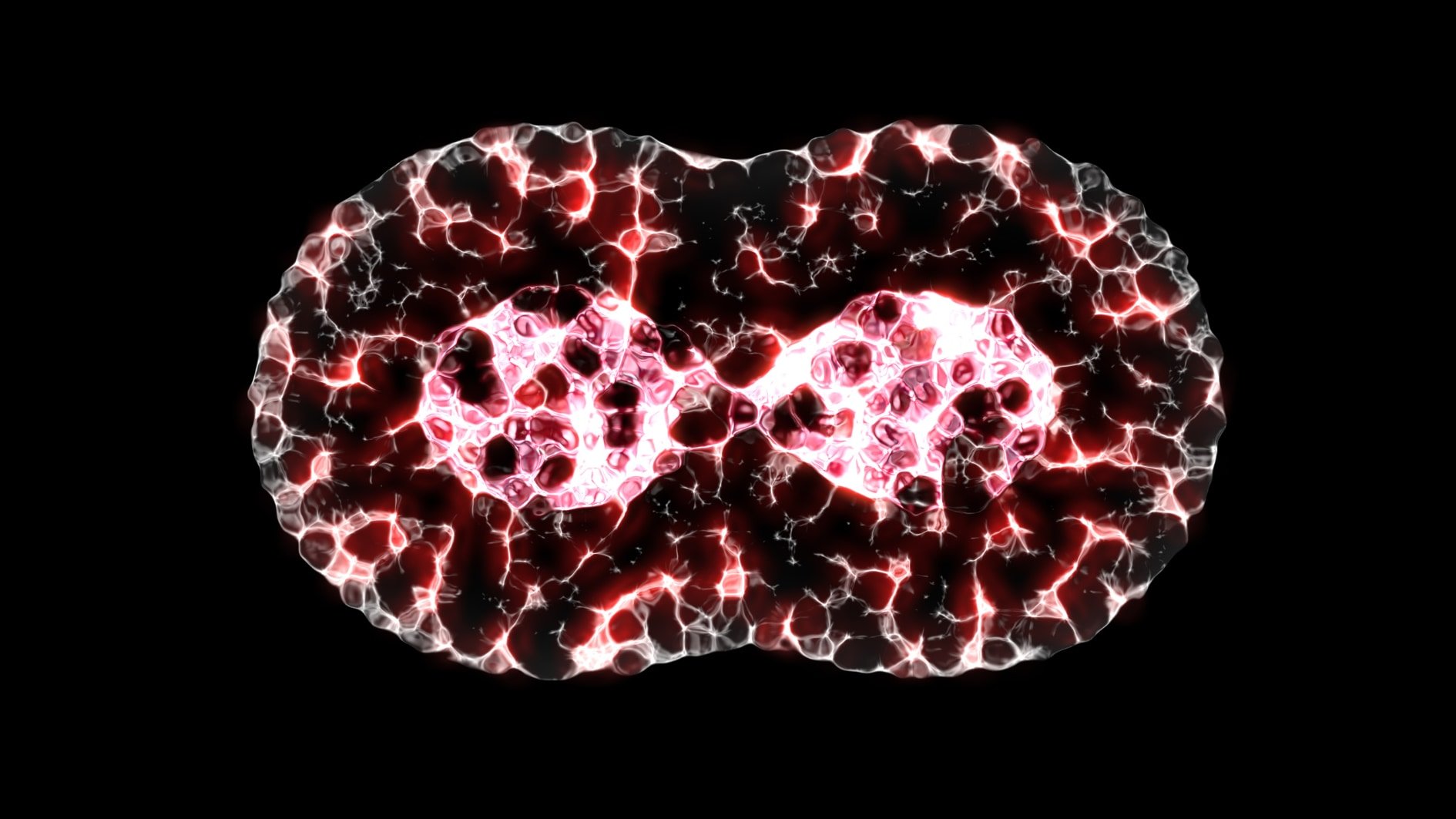

そのメンデレビウム核(励起状態を「258Md*」と呼ぶ)が核分裂を起こす様子を詳しく測定することが、今回の研究の大きなポイントでした。

具体的には、メンデレビウムが割れて生じる「二つの核分裂片」を検出器で捉え、それぞれの速度と運動エネルギーを正確に測定します。

そうすることで、分裂片の質量(重さの比率)が対称的か非対称的かを見極めるのです。

さらにチームは、ヘリウム粒子を照射するエネルギーを微調整し、メンデレビウム核が持つ励起エネルギーを変化させました。

たとえばエネルギーをやや低め(15MeV付近)に設定した場合と、やや高め(18MeV付近)に設定した場合とで、どの程度対称あるいは非対称の分裂が増えるかを比較したのです。

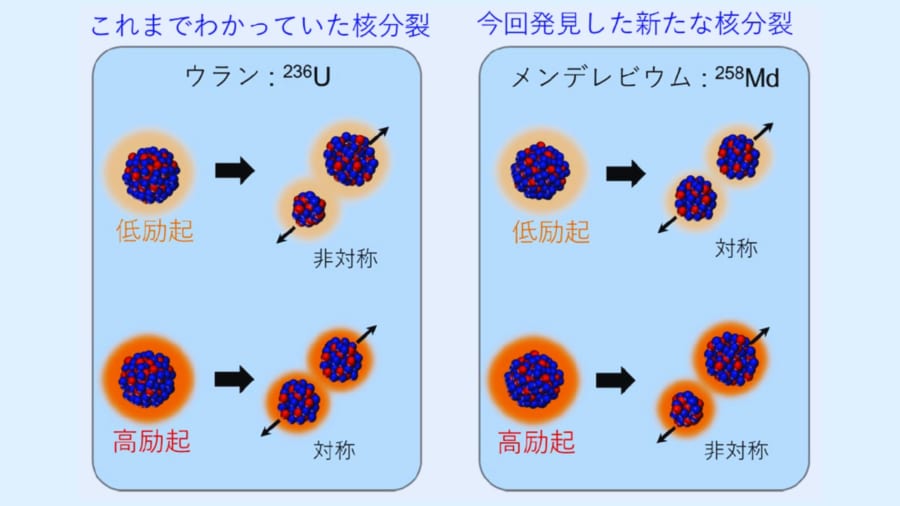

これまでのウランやプルトニウムなどの誘導核分裂では、エネルギーを上げるほど対称核分裂が増えるというのが主な傾向でした。

ところが今回の実験では、エネルギーが高いほどむしろ“大きさの違う二つの破片”をつくる非対称核分裂が増加するというデータが得られました。

質量257を超えたあたりから核分裂のあり方が一転し、従来の知見と異なる振る舞いが観測されたわけです。

研究チームは併せて、原子力機構が開発した動力学シミュレーションを使い、実験とほぼ同条件でメンデレビウム核の分裂過程を再現しました。

すると、非対称核分裂が増える傾向が計算上でも確認され、メンデレビウムのような“重く中性子が多い”核では、これまで当たり前と考えられていた分裂様式が必ずしも支配的ではないことが浮かび上がりました。

このように希少なアインスタイニウムから出発し、タンデム加速器と先端的な測定・理論モデルを組み合わせたことで、私たちは「257の壁」を超えた領域における核分裂の複雑さを初めて本格的に捉えることができました。

今回の結果は、「まだ見ぬ超重元素の先」や「星のなかで鉄より重い元素がどのように合成されているのか」という壮大な問いに対して、新たなアプローチで迫る手がかりを示しているといえます。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)