宇宙の元素工場に潜む逆転スイッチ

今回の結果からは、これまで「重い原子核ほど対称的に割れやすい」と考えられていた通説だけでは説明しきれない、多層的なメカニズムが浮かび上がってきます。

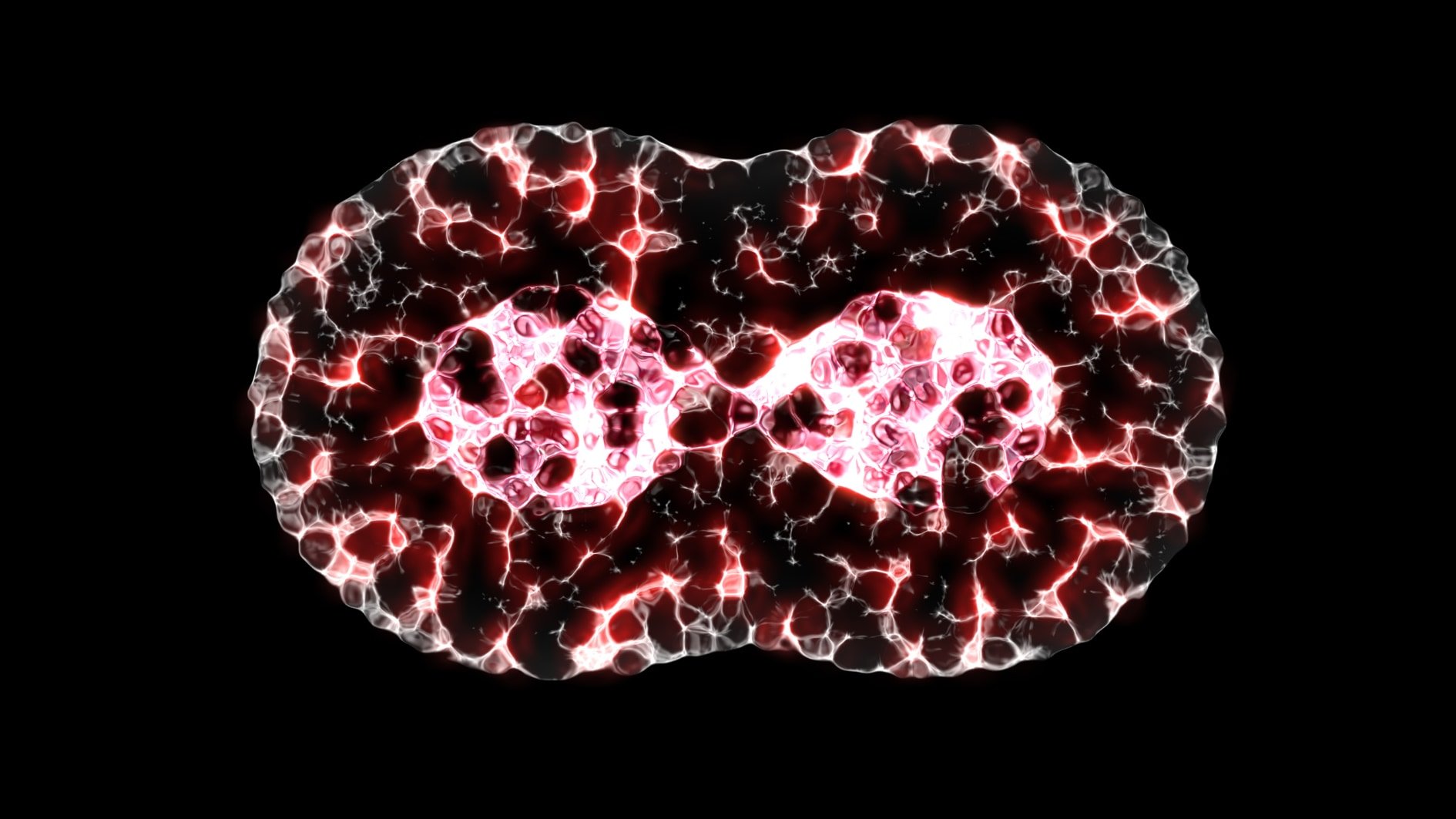

重い原子核の核分裂は、“液滴モデル”による二等分のイメージがしばしば強調されてきましたが、実際には内部の“殻構造”が特定の核分裂片(たとえば132番のスズ核や144番のバリウム核)を生み出す方向へ働きかける場合があります。

これにより、どのエネルギー帯でどの分裂モードが優勢になるかが変化し、原子核の振る舞いは一様ではないのです。

ウランやプルトニウムでは、エネルギーを加えると殻構造の影響が弱まり、対称核分裂が相対的に増える例が多く知られてきました。

しかし、メンデレビウム(258Md)の場合は、励起エネルギーを上げるとむしろ非対称核分裂が増加するという“逆転現象”が顕著に観測されました。

これは、「質量257を超えると急に対称核分裂が主流になる」という従来の見方を再考する必要があることを示唆しています。

厳密には、“あるエネルギー域では対称モードが有利、別のエネルギー域では非対称モードが優位”といった複数の分裂経路が入り乱れていると考えられます。

つまり、“257の壁”が単純な境界線というより、条件によって姿を変える複雑な地形図のように存在しているのです。

さらに、この複雑な核分裂のあり方は、私たちの宇宙観にも深く関係しているといえます。

星の内部や中性子星合体のような高密度領域では、膨大な中性子が原子核に取り込まれ、今回扱ったメンデレビウムのような重い核が生成される可能性があります。

もしそれらの核がどう分裂しやすいかを正確に把握できれば、宇宙空間で「どんな元素が、どの程度まで合成されるのか」をより精密に予測できるようになるはずです。

今回の実験で示された“非対称分裂が増える”という新たな道筋は、そのまま星の中で起こる核反応に影響するかもしれません。

今後は、さらに重い元素やメンデレビウムでも中性子数が異なる同位体などを幅広く調べることで、この逆転現象がどんな条件で起こるのかを探求していくことになります。

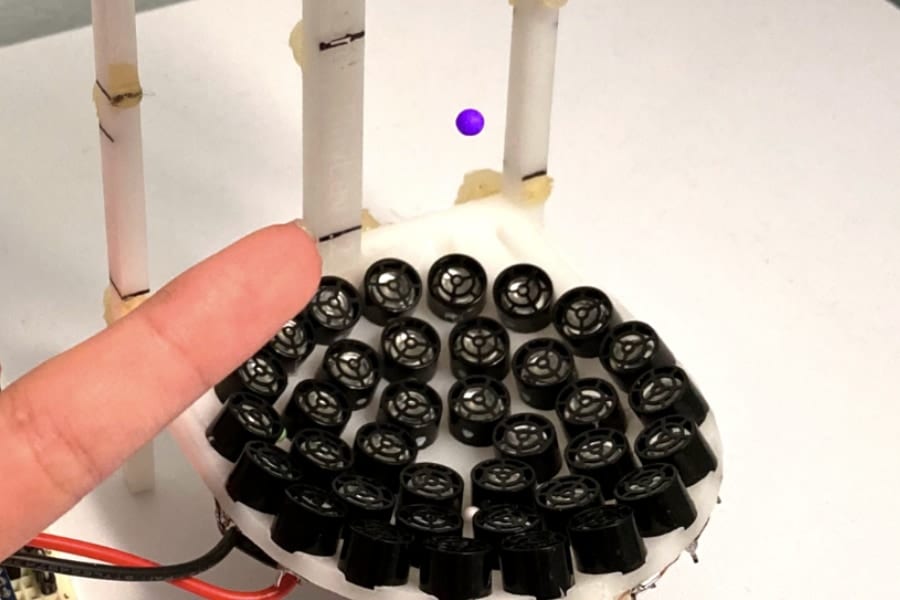

より先端的な加速器や高精度の測定技術、さらには多次元的に核変形を扱うスーパーコンピュータの活用によって、未踏領域の核分裂メカニズムがいっそうクリアになるでしょう。

そうした知見が重なれば、「超重元素は本当にどこまで作れるのか」「なぜ私たちの宇宙には多種多様な元素が存在するのか」という問いに、より具体的な答えを与えられるかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

核分裂もまだまだ研究できることは残っているわけですね、核融合ばかり言われるからもう研究され尽くしてしまったのかと。

神はサイコロを振らない、って原子炉とか加速器ってチンチロリンみたいで面白いですよね。神様がサイコロ振ってるみたいで。

実験が行われたのは東海村JAEAのタンデム加速器では?