HDDの限界を超える「分子メモリ」構想はこうして生まれた

現在、ハードディスクやフラッシュメモリなどの従来型ストレージには限界が見え始めています。

大容量化は進んだものの、これらの装置は寿命が平均5〜10年と短く、長期的なデータ保存には不向きです。

また常時の電力供給や維持管理コストも大きいという欠点があります。

デジタルデータの爆発的増加に伴い、高密度で低コスト、長寿命の新たな記憶媒体が求められているのです。

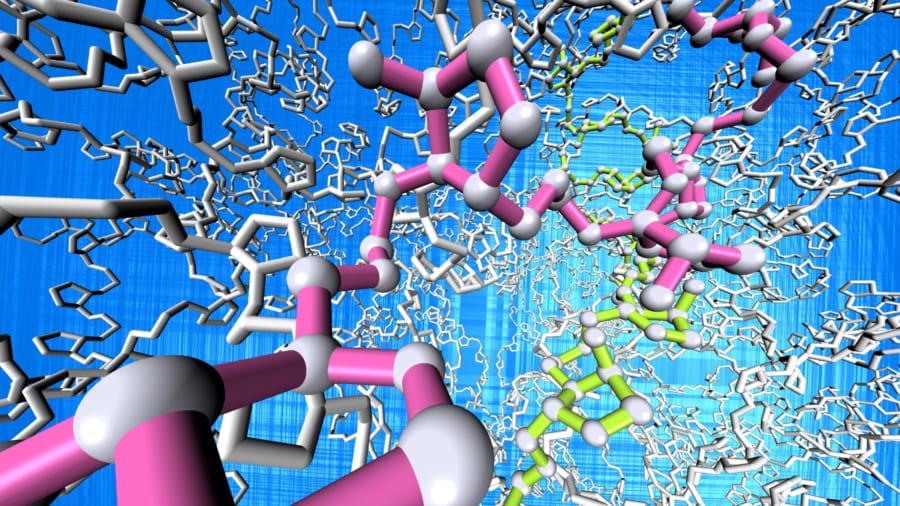

その有力な候補として注目されているのが分子による情報記録です。

中でもDNAは、4種類の塩基(A・T・G・C)という限られた“文字”で私たちの遺伝情報を膨大に保存しており、高い情報密度と長期安定性を両立する分子メモリの実例と言えます。

研究チームのプラヴィーン・パスパシ氏は「分子は電力を必要とせず非常に長期間にわたり情報を保存できます。自然がその可能性を証明してきました」と指摘しています。

近年、DNAを使って数百キロバイトからメガバイト規模のデータをエンコード(情報を別の形にする)したり復元したりする実験も成功しており、分子記憶媒体としての可能性が示されてきました。

DNAに情報を組み込んだ細菌を持っていれば、細菌の存在自体が情報媒体となるのです。

もし肌の常在菌として住み着かせることができれば、誰にもわからない情報を自分の肌に住まわせることもできるでしょう。

しかしDNAストレージには弱点もあります。

情報の書き込みや読み出しに高度で高価な装置を要し、処理にも時間がかかる点です。

また生きている細菌などに組み込んだ場合、世代とともに変異が蓄積してデータの劣化も進行します。

さらに読み込み速度にも問題がありました。

これまでもDNAや合成高分子でデータ保存に挑戦した研究はありましたが、復元時には質量分析計など高価な機器で分子を解析する必要があったのです。

こうしたハードルのため、分子メモリは現時点では実用から程遠いのが実情でした。

そこでテキサス大の研究チームは、「もっと手軽に書き込み・読み出しのできる分子メッセージ」を目指しました。

ポイントは、分子自体に電気的な読み取り可能な特徴を持たせることです。

これにより、大掛かりな分析機器ではなく電子回路によって直接情報をデコードできる可能性が生まれます。

パスパシ氏は今回の意義について「プラスチックの構成要素に情報を書き込み、それを電気信号で読み取ることに世界で初めて成功しました。これは日常的な材料に情報を保存する技術への大きな一歩です」と述べています。

つまり、日用品のプラスチックそのものを高性能な記憶媒体に変えてしまおうという大胆な発想なのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)