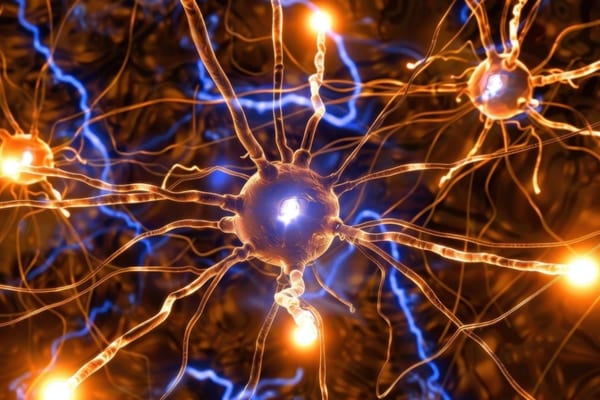

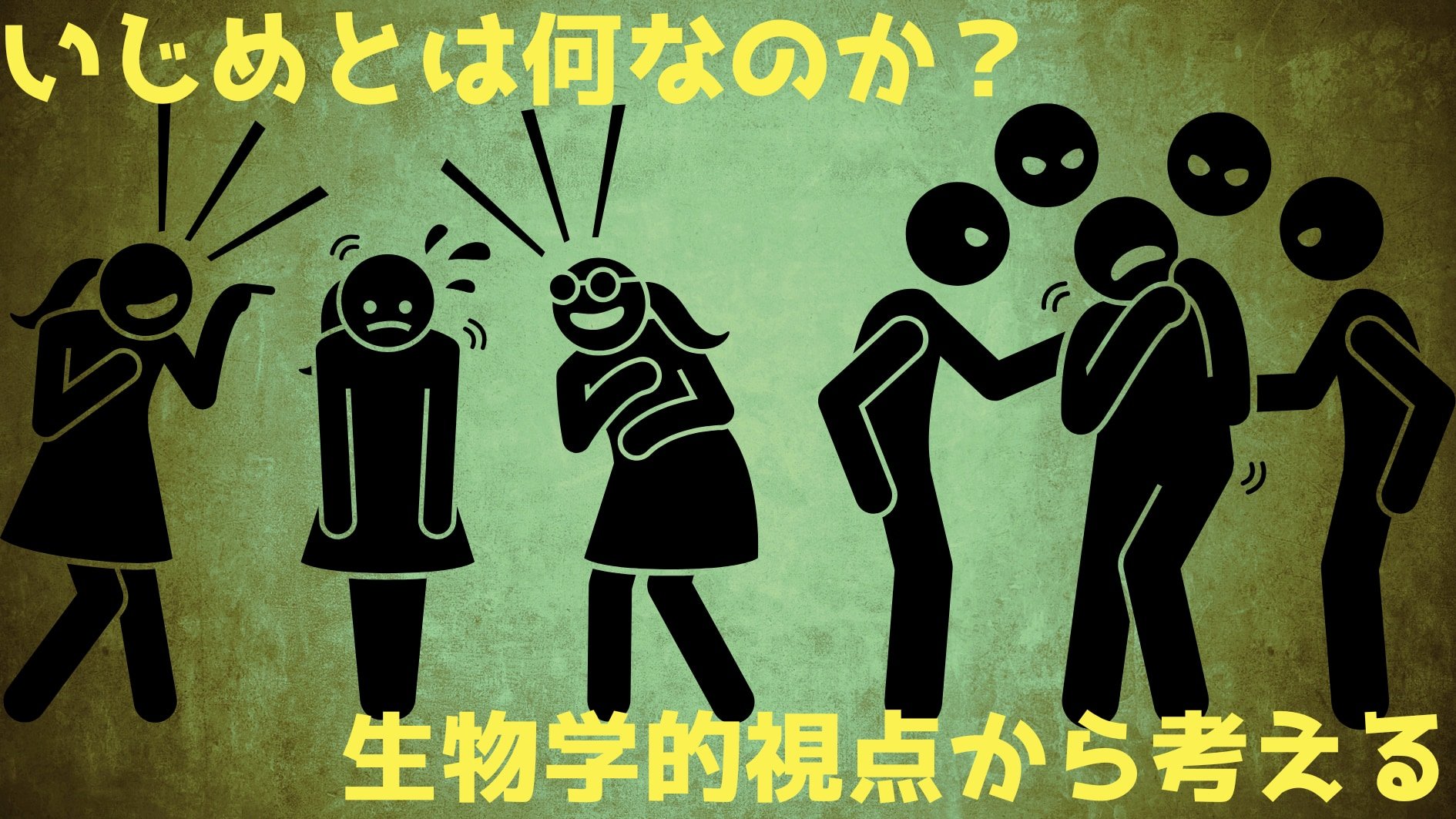

動物界にも存在する「いじめ」

ニワトリの群れを観察すると、個体間に「つつきの順位(pecking order)」と呼ばれる厳然としたヒエラルキーがあることがわかります。

強い個体が弱い個体をつついて攻撃し、エサや縄張りの優先権を独占します。

このように群れの中で他個体を執拗に傷つけ排除しようとする行動は、ニワトリなどの鳥類で古くから知られてきた現象です。

実際、「つつきの順位」という言葉自体、ニワトリの社会行動に由来しており、序列の上位に立つ個体ほど下位の個体に攻撃的に振る舞います。

密集飼育などストレスの多い状況下では弱い個体への攻撃が激化し、最悪の場合は死亡(カニバリズム)に至ることもあります。

これは動物社会における典型的ないじめの一例と言えるでしょう。

霊長類の社会にも、いじめに似た振る舞いが観察されています。

チンパンジーの群れでは、トップに立つアルファオス(ボス猿)が自分の地位を守るため、部下にあたるオス同士が結束しないよう引き離しにかかることがあります。

例えば、アルファオスは脅威となりうる部下同士の親密なつながりを邪魔したり、潜在的なライバルを執拗に威嚇・攻撃して服従させたりします。

これはまさにボス猿による「いじめ」と言え、自らの優位を保ち挑戦者を出させないという戦略です。

人間社会のいじめっ子が、自分より有能な同僚を孤立させようと画策する姿は、このチンパンジーの行動と重ね合わせることができます。

さらにはイルカなど高度な知能を持つ動物でも、他個体への執拗な攻撃が報告されています。

一見愛らしく賢い生き物に思えるイルカですが、野生のバンドウイルカはネズミイルカ(小型のイルカの一種)を理由もなく殺すことがあり、研究者たちはこの謎を追っています。

この現象は「ポーポサイド(porpicide)」と名付けられ、亡骸に残された噛み傷や折れた骨などからイルカの仕業だと判明しています。

なぜイルカがネズミイルカを殺すのか明確にはわかっていませんが、「できるから殺すのだ」という仮説すらあるほどです。

すなわち、自分たちより小さく弱い生物に対し、特に利益がなくとも攻撃的振る舞いをするという点で、人間のいじめにも通じるものがあります。

「弱い者いじめ」は動物界でも決して珍しいことではなく、厳しい自然界ではこうした残酷な行動がしばしば見られるのです。

以上のように、いじめに類する現象は鶏から哺乳類に至るまで動物全般で確認されており、人間だけの特殊な問題ではありません。

このことは、いじめ行動が進化の過程で広く生じうるものであり、その起源が私たち人類の進化史にも深く根ざしている可能性を示唆しています。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)