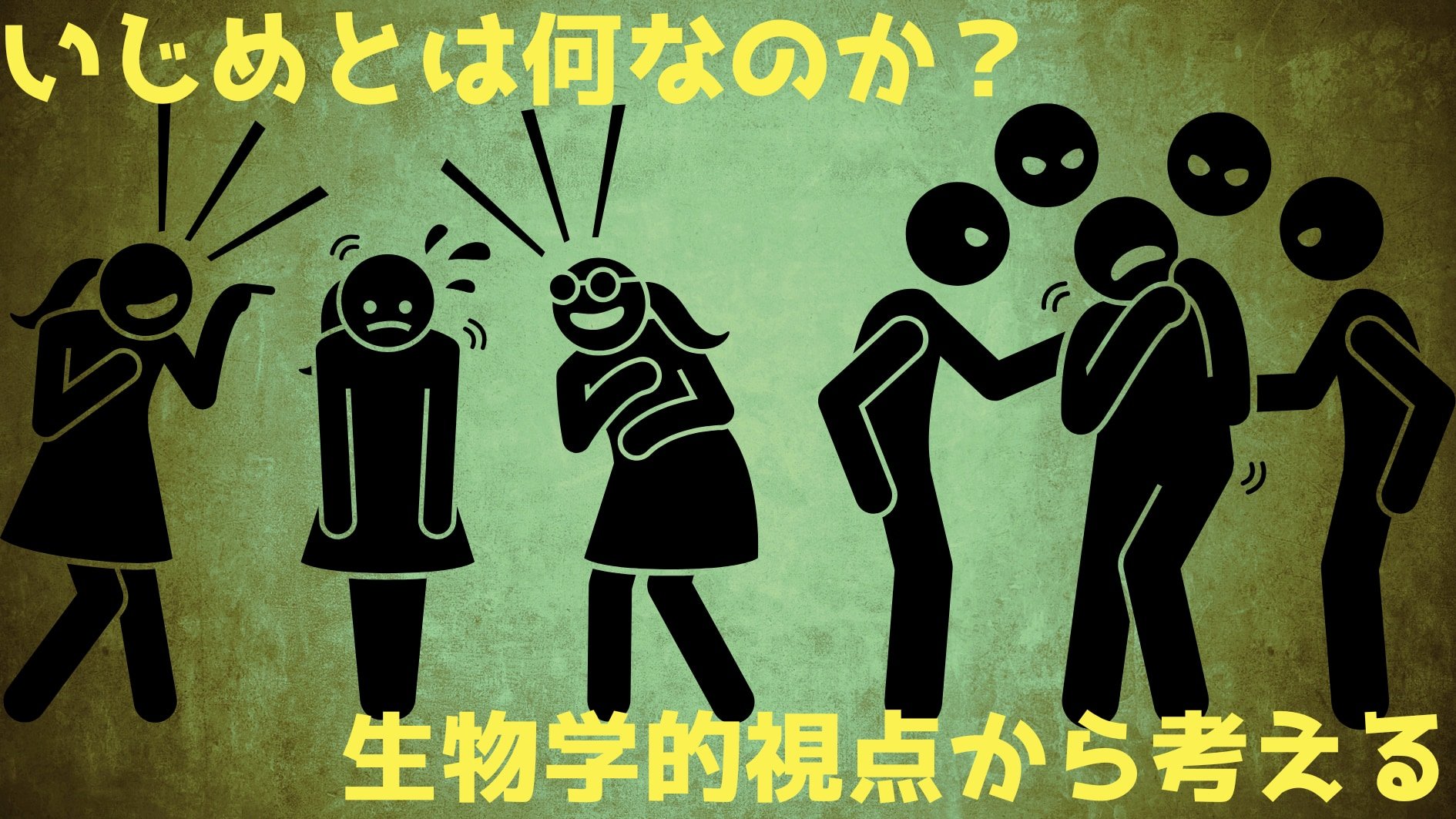

人類はいじめるように進化してきた

人間社会のいじめはなぜこれほど広く存在するのでしょうか。

進化生物学の視点から考えると、ある行動が長い進化の歴史を通じて生き残ってきたからには何らかの生存上または繁殖上のメリットがあったはずです。

いじめも例外ではなく、原始的な社会においていじめ行動が個体にもたらした利点を考えてみる必要があります。

まず、いじめは人類の普遍的な現象であることがわかっています。

文化人類学的な調査によれば、いじめ(強者による弱者への継続的な攻撃的行動)は調査対象となったあらゆる社会で確認されており、しばしば「平和的」とイメージされる狩猟採集民の社会でさえ何らかのいじめが存在します。

これは、いじめが現代に始まった新しい悪習ではなく、人類史を通じて連綿と行われてきた行動であることを示しています。

そうである以上、進化的に「淘汰」されず残ってきた理由があると考えるのが自然です。

進化心理学者たちは、人間のいじめ行動が進化上の適応(すなわち生存や繁殖に有利な特性)であった可能性を提唱しています。

その代表的な説明が「3つのR」という枠組みです。

3つのRとは資源(Resources)・評判(Reputation)・繁殖(Reproduction)の頭文字で、いじめる側の個体(いじめ加害者)はこれらを手に入れやすくなるという仮説です。

例えば、仲間をいじめて従わせることで食料や領土など物質的資源を独占できますし、群れ内での地位や評判を高めて影響力を得ることもできます。

さらに、自分が序列で上位に立てば異性から注目されやすく繁殖(交配)の機会が増える可能性もあります。

動物界でも強いオスほどメスと繁殖し子孫を残す傾向がありますが、人間の若者社会でも似た傾向が指摘されています。

実際、身体的ないじめを行う男子生徒は行わない者に比べて交際相手の数が多いとの調査結果や、いじめ加害者の少年少女はそうでない同年代に比べて性的パートナーの数が多いとの研究報告があります。

意地悪で攻撃的な振る舞いをする生徒が必ずしも孤立するどころか、かえって人気者になり恋愛面でも成功しているケースがあるというのです。

このように、いじめ行動は短期的には個体に利益をもたらしうる戦略であり、進化的に見れば生存・繁殖の成功率を高める方向に働き得たと考えられます。

進化的利点は他にも考えられます。

いじめによって標的となった相手は萎縮し、加害者に逆らえなくなります。

その結果、いじめ加害者にとって都合の悪い競争相手を事前に排除できる(抑止力 deterrence)という側面もあります。

また残酷なようですが、一部の加害者は弱い相手を苦しめること自体にある種の「楽しさ」や快感(recreation)を覚えている可能性も指摘されています。

脳科学的にも、他者に勝ったり優位に立ったりする行為は報酬系を刺激し快感ホルモンが出ることが知られており、いじめ行動がそうした「報酬」によって強化される面もあるでしょう。

もっとも、いじめにもコストやリスクは伴います。

集団内で乱暴を働けば恨みを買い、将来的に報復されたり信用を失ったりする可能性もあります。

また、標的が反撃してきたり、第三者が介入して罰を受けたりすれば、いじめは割に合わなくなります。

したがって、いじめが進化的に適応かどうかは状況次第です。

研究者は、いじめを行う個人の性格や環境要因によって、その行動がもたらす費用対効果が変わる「条件付き適応 (facultative adaptation)」であると考えています。

つまり、周囲に見咎められず反撃もされない「やり得」な状況ではいじめが起きやすく、一方で報復や処罰のリスクが高い状況ではいじめは抑制される傾向にあるのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)