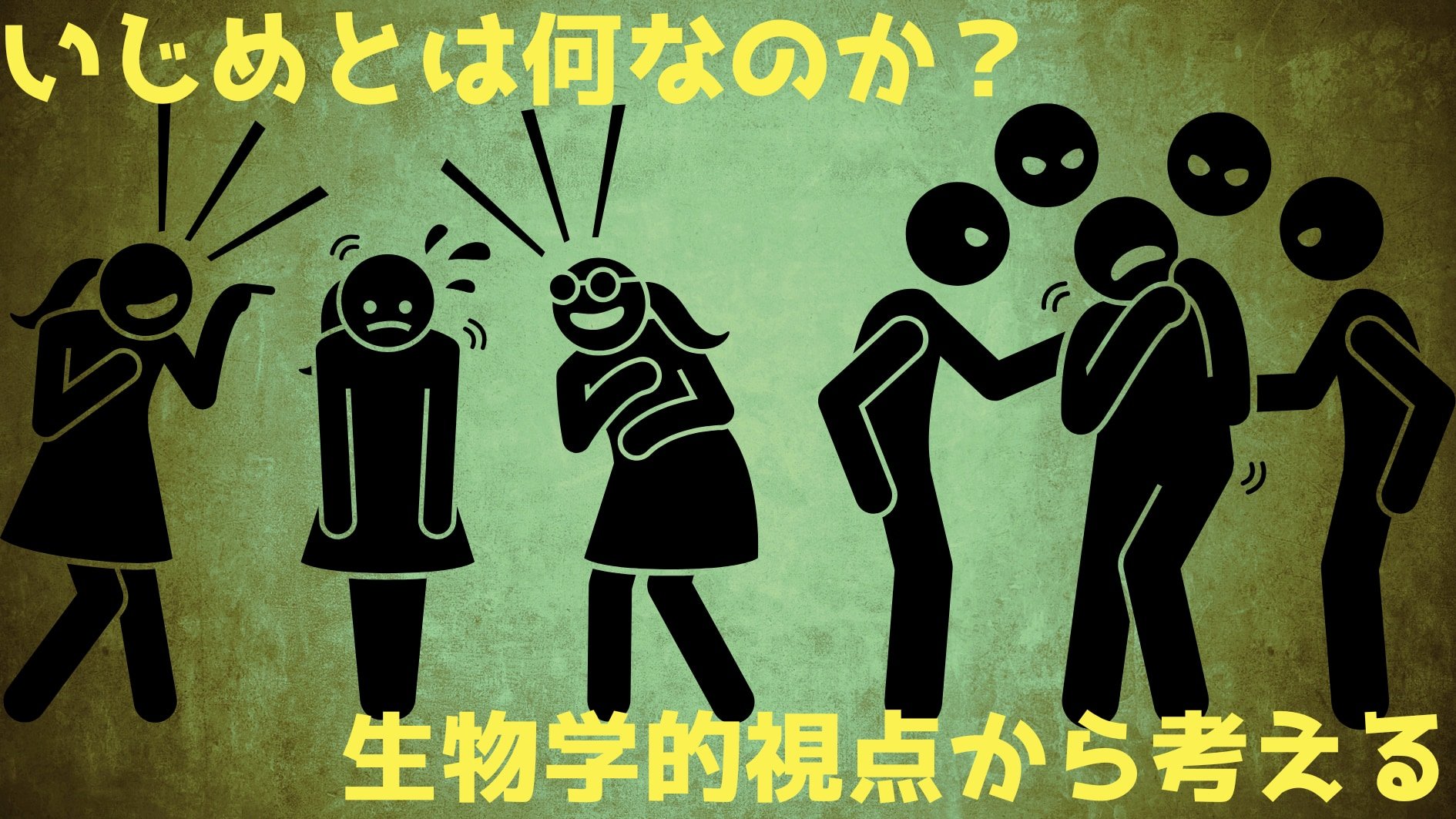

いじめは進化的に適応か?―現代社会でのミスマッチ

以上見てきたように、いじめ行動には進化上の由来があり、それなりの論理(メリット)が存在します。

しかし重要なのは、過去に適応的だった行動が現代でも有用とは限らないという点です。

進化的ミスマッチとは、かつての環境で有利に働いた性質が、急激に様変わりした現代の環境では不適応や弊害を生む状況を指します。

その典型的な例が人間の甘味嗜好です。

甘いものを好む遺伝子は、食糧が乏しくエネルギー確保が難しかった時代には有利でしたが、食べ物に溢れる現代では肥満や糖尿病という問題を招きます。

同様に、攻撃的で排他的ないじめ気質も原始の小規模社会では何らかの役に立っていたかもしれませんが、倫理規範が発達し法制度も整った現代の大規模社会ではむしろ害になる場面が多いでしょう。

現代社会においていじめは、被害者の心身に深い傷を残し、最悪の場合自殺や社会的排除といった取り返しのつかない結果を招きます。

組織内のいじめは生産性を下げ、学級内のいじめは将来に禍根を残します。

もはやいじめ行動は集団の安定や個人の繁殖成功に寄与するどころか、社会全体で見れば損失の方が大きくなっていると考えられます。

実際、進化心理学の研究でも現代のいじめが本当に加害者にとって有利なのか精査が進んでいます。

いじめっ子は一時的にはモテたり得をしたりしているように見えても、長期的に見ると人間関係の質や信頼を損ない、将来的な協力者を失っているかもしれません。

また、法的・社会的制裁のリスクもあります。

学校や職場でいじめが発覚すれば、加害者は処罰され評価を下げる可能性があります。

過去の小さなコミュニティでは「腕力の強い乱暴者」もヒーロー扱いだったかもしれませんが、現代の法治社会ではただのトラブルメーカーです。

環境が変わった現在では、かつて利点だった攻撃性がミスマッチを起こしているわけです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)