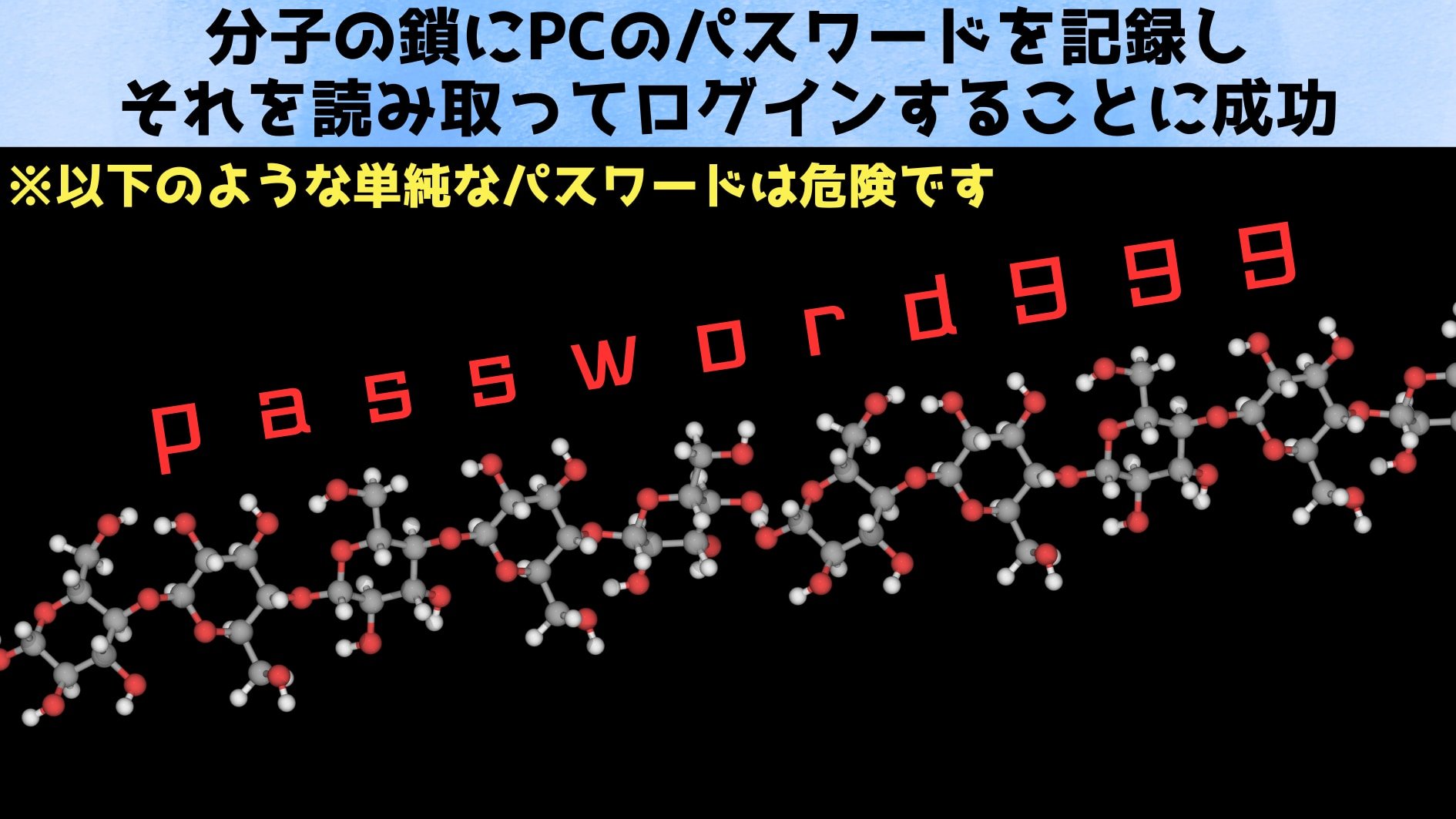

分子ハードドライブ時代へのロードマップと残る課題

分子を使ってデジタル情報を保存・復元し、それを直接電子的に読み取れたことは、データストレージ技術において画期的な一歩です。

今回の研究は世界初の「電気で読めるプラスチックメモリ」の実証であり、将来的には化学と電子工学の橋渡しとなる技術の礎と言えます。

従来はDNAや合成ポリマーに情報を記録しても、大型の分析装置で読み解く必要がありました。

しかし本手法なら、化学的にコード化された情報をそのまま電子回路で読み出せるため、データ保存とコンピュータを直接つなぐことが可能になります。

共同研究者であるエリック・アンスリン氏は「私たちの手法は、従来の質量分析ベースのシステムに比べ、小型で低コストな装置へとスケールダウンできる可能性があります。

これは化学的なエンコーディングを現代の電子システムやデバイスと結びつけるエキサイティングな展望を開くものです」と述べており、分子メモリを日常の電子機器へ組み込んでいける未来像を描いています。

一方で、現状の技術にはいくつかの課題も残されています。

たとえば、今回のように各文字を担うオリゴマー自体を分解してしまうため、一度きりしか読み出せない点が挙げられます。

また解読に時間がかかることも問題で、11文字のパスワードを読むだけでも約2.5時間を要しました。

より長いメッセージや大容量データを扱うには、飛躍的な高速化が必要となるでしょう。

実際、研究チームも現在プロセスの短縮と高速化に取り組んでいるといいます。

アンスリン氏は「本手法は破壊的かつ時間のかかるプロセスという課題をまだ克服してはいないものの、ポリマーによるデータ保存技術のポータブルで統合化されたシステムという究極の目標に向けた第一歩です。次のステップは、オリゴマー(分子鎖)と集積回路を直結し、コンピュータチップ自体を記録情報の読み出しシステムにすることです」と展望を語っています。

もし読み出しの高速・高効率化や非破壊化が実現すれば、安価で小型な「分子ハードドライブ」として実用化できる可能性も見えてくるでしょう。

今回示された技術はまだ始まりに過ぎませんが、電力を消費せず半永久的にデータを保存できる分子ストレージという夢に向けて、重要なマイルストーンとなったことは間違いありません。

将来この技術が成熟すれば、私たちの身の回りのプラスチック製品が、実は莫大なデータを秘めた見えない記憶装置になる日が来るかもしれません。

その時、パスワードを覚えているのはコンピュータでも人間でもなく、机の上の小さな分子かもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

一度読んだら壊れるとか、ミッション・インポッシブルの指令テープみたいですね。