無人機を活用した次世代のトリアージ開発へ!「DARPA Triage Challenge」進行中

DARPA Triage Challenge(DTC)は3つのカテゴリーで構成されています。

それぞれの競技は、異なる角度からトリアージ技術の可能性を押し広げようとしています。

まず1つ目が、システム競技です。

これは無人航空機(UAV)や無人地上車両(UGV)といったロボットシステムを活用する形式で、最も注目を集めています。

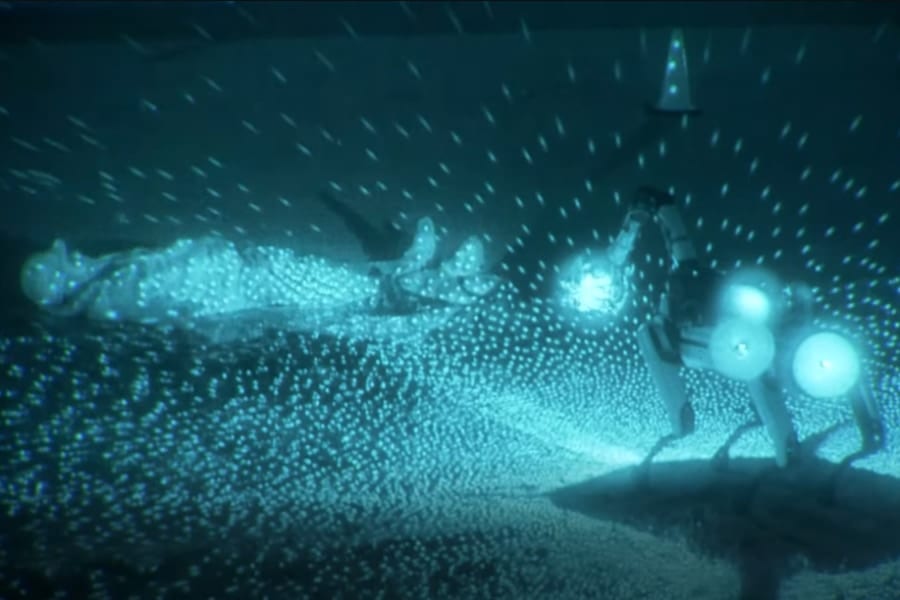

UAVは上空から負傷者の体温や呼吸の動き、反応の有無を赤外線や高感度マイクロホンで検出し、生存の有無や意識の状態をリアルタイムで解析します。

UGVは瓦礫の中を自律走行し、負傷者に近づいて音声による応答を確認したり、非接触センサーで皮膚の色や出血状況をスキャンしたりします。

AIが収集したデータをもとに重症度を即時に判定し、トリアージカラーをその場で提示することも可能となっています。

2つ目と3つ目はバーチャル競技とデータ競技です。

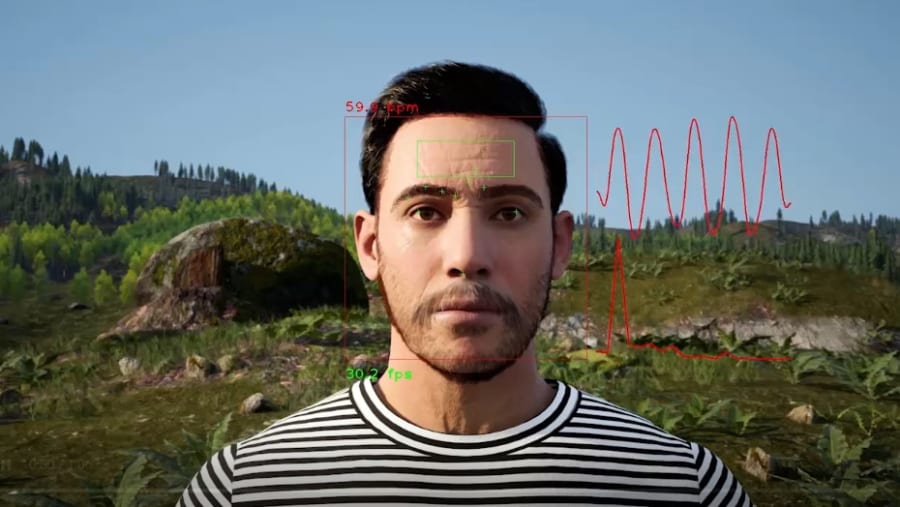

これらでは、仮想空間上に構築されたトリアージシナリオを用いて、AIが患者の情報をもとに誰から治療すべきかを判断します。

心拍数、血中酸素濃度、呼吸数といったバイタルサインをAIが解析し、将来的に急変するリスクが高い患者をいち早く特定する能力が求められます。

こうした競技で得られた技術が実用化されるなら、災害現場や戦場のトリアージは大きく変化することでしょう。

まず、ドローンが先行し、負傷者をスキャンして分類。

その後、UGVがより詳細な診断を行い、現地に到着する医師や救護隊が最初に誰を治療すべきかを把握した状態で活動を開始できるようになります。

またスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスを用いて、個人の健康状態を常時監視し、異常があれば自動的に通報・分析が行われる仕組みが整う可能性もあります。

これにより、病院搬送の優先順位や遠隔医療での対応方針の決定が迅速かつ的確になるでしょう。

一人でも多くの命を救えるのです。

ただし、AIが人間の命の優先順位を判断するという行為には、倫理的な課題も多く含まれています。

人間の尊厳と技術の合理性をどのように両立させていくのかは、今後の大きな議論の的となるはずです。

DARPAは、「戦場で最も必要なのは技術そのものではなく、命を最大限守るための判断力である」と強調しています。

このプロジェクトの真の狙いは、技術の誇示ではなく、人命を第一に考える未来型の意思決定システムの構築にあります。

しかし、こうした先進的なトリアージ技術が活躍する未来とは、裏を返せば、それだけ過酷な戦場や災害の存在を前提としていることでもあります。

AIが命の選別を担う時代とは、技術の進歩の証であるのと同時に、人間だけでは対応しきれない「過激化する戦争」がそこに存在しているということでもあるのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

このAIがあればトロッコ問題も解決するね