深呼吸一つで脳が覚醒する――最新研究が示す呼吸術の科学

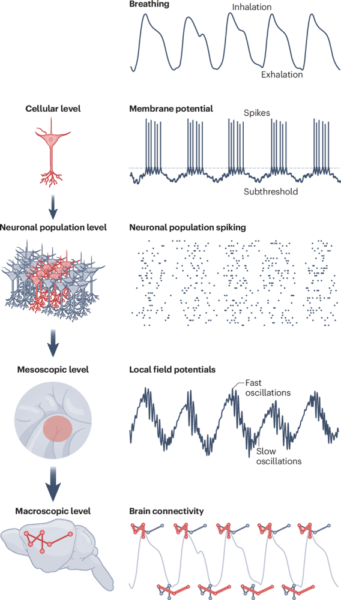

上の図は、呼吸リズムがニューロンから脳全体まで様々なレベルの活動に影響を及ぼす様子を示しています。

上段に示した波形が呼吸(吸息・呼息)のリズムです。

このリズムに同期して、細胞レベルでは単一ニューロンの膜電位が変動し(スパイクと休止状態の繰り返し)、ニューロン集団レベルでは多数の神経細胞の発火タイミングが揃っていきます。

局所回路レベルでは、脳波として観測されるゆっくりした振動(例えばデルタ波)と高速の振動(ガンマ波)が呼吸に合わせて振幅や位相を変化させます。

さらに脳全体のネットワークレベルでは、離れた脳領域同士の活動が呼吸の位相にしたがって同期し、ネットワークのつながり方にもリズミックなパターンが現れることが示されています。

言い換えれば、吸って吐くたびに生じる鼻からの感覚刺激が脳回路に波及し、ニューロン集団を呼吸の周期に同期させつつ、高周波の脳波(ガンマ波など)の振る舞いや神経細胞同士の連携(セルアセンブリの形成)、脳領域間の情報伝達を調整していると考えられるのです。

具体的な実験結果も数多く報告されています。

例えば、ノースウェスタン大学の研究では、てんかん患者の脳内電極記録を用いて人間の大脳辺縁系(扁桃体や海馬など)のニューロン活動が呼吸(特に鼻呼吸)に同期して変動することが示されました。

興味深いことに、この研究では呼吸の位相が人間の認知・感情処理に影響を与えることも明らかになりました。

被験者に恐怖表情か驚き表情の写真を一瞬見せてそれがどちらか判断させるテストでは、鼻から息を吸い込んでいる瞬間の方が、吐いている時よりも恐怖の表情を素早く正確に見分けることができたのです。

また記憶テストでは、吸気時に提示された物体の画像の方が呼気時より思い出しやすいという結果が得られました。

しかし、この効果は口呼吸の場合には消えてしまいました。

「吸う息と吐く息で脳の扁桃体や海馬の活動に劇的な差が生じることが分かりました。

吸う時には嗅内皮質、扁桃体、海馬といった大脳辺縁系のニューロンが刺激されるのです」と研究者の一人であるクリスティーナ・ゼラノ氏は述べています。

この発見は、吸気・呼気のリズムが人間の情動反応(恐怖の察知)や記憶想起にまで影響し、特に鼻呼吸が重要な役割を果たしていることを示唆するものです。

呼吸が情動に及ぼす影響としては、マウスの「恐怖凍り付き反応(フリーズ現象)」に関する報告も興味深いでしょう。

怖い刺激に遭遇したマウスは身動きを止めて固まりますが、その最中、前頭前野には約4Hzのリズミカルな活動(4ヘルツの振動)が出現します。

この4Hzの脳振動は実は呼吸の位相と同期しており、しかも鼻呼吸によって維持されていることがわかりました。

鼻腔を通さない呼吸ではこの前頭前野の振動は消失し、恐怖によるフリーズ状態の持続も妨げられたのです。

さらに近年の研究では、マウスが安全な環境でゆっくり呼吸している安静時には、呼吸由来のゆっくりした振動が脳内でより強く表れることも示されています。

このことは深くゆっくりした呼吸が脳における呼吸同期シグナルを高めうる可能性を示し、瞑想やリラクゼーションで「深呼吸」が重視される理由を生理学的に裏付けるものかもしれません。

一方、呼吸は記憶の形成や整理にも関与しているようです。

ある研究では、マウスが睡眠中に呼吸リズムを通じて海馬と前頭皮質の活動を同期させ、記憶の定着を助けている可能性が報告されました。

通常、覚えたばかりの記憶は海馬に一時保存され、睡眠中に脳全体(新皮質)へと再配置(システム固化)されると考えられています。

この過程には海馬と皮質の同期した活動(「会話」)が重要ですが、マウスにおいて呼吸がちょうどメトロノームのように海馬と前頭前野のリズムを同調させ、記憶固定を手助けしている可能性が示唆されたのです。

このように、本総説がまとめた多くの実験結果は「呼吸が全身に酸素を送るだけでなく、脳内の情報処理や状態維持にもリズムを与えている」ことを示しています。

しかもその効果は種を超えて普遍的です。

ヒトを含む様々な哺乳類で、呼吸のリズムに同期した神経活動が観察されており、それは延髄など呼吸中枢や嗅覚系だけでなく、情動や認知を担う高次の脳領域にも及んでいます。

呼吸が速くなれば脳も広範に速いリズミックな活性化が起こり、呼吸がゆっくりになれば脳波も落ち着く――そんな全身的なリンクが、生物に共通する基本原理として存在しているようなのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)