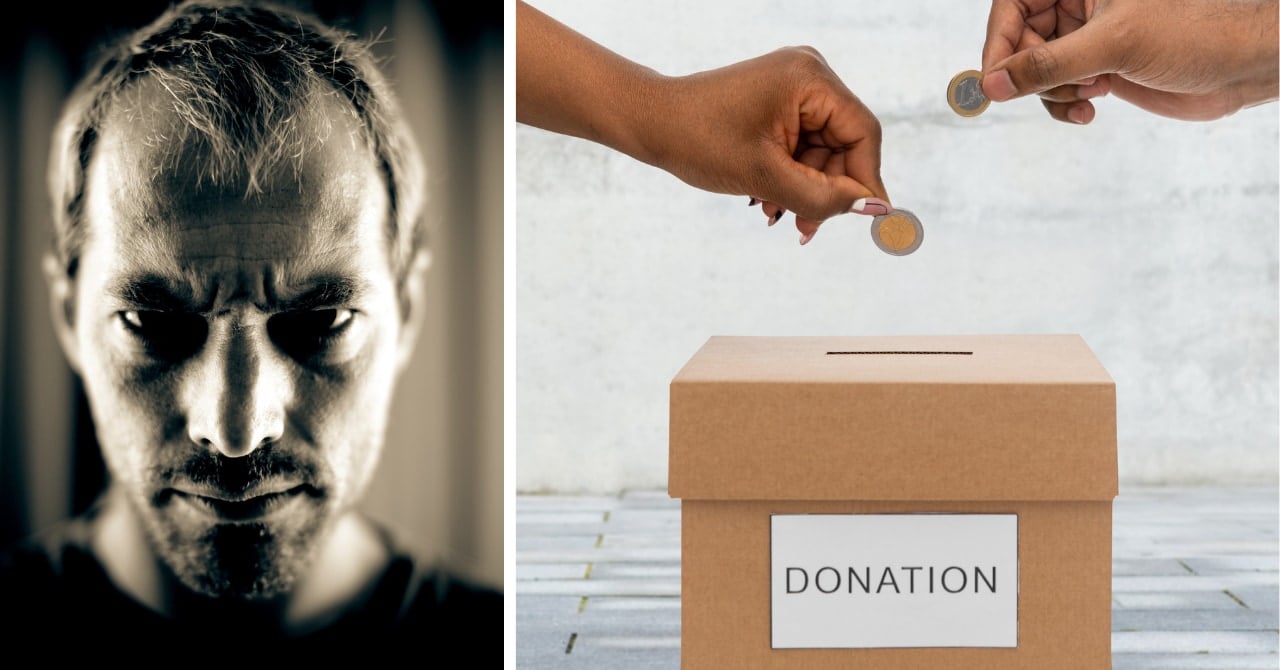

人はなぜ、「罰したいから寄付する」のか?

続く第3の実験では、この報復的寄付のメカニズムをさらに細かく検証するため、548名の学生の参加者が集められました。

参加者のうち1つのグループには、架空のニュース記事を読んでもらいます。

「ある大学教授が授業中に意図的に人種差別的な発言をした」というものです。

そして別のグループには、同教授が意図せず似たような言葉を使ったという非意図的事例を提示。

さらに、それぞれのグループには、「この教授に反対する団体(寄付のたびに教授の解任を求める手紙を送る)に寄付できます」という報復オプションを提示する場合と、通常の寄付先だけを示す(=報復オプションなし)場合の2パターンが用意されました。

その結果は明快でした。

「意図的に差別発言をした」と判断されたケースで、報復オプションありの寄付が最も選ばれたのです。

そして研究全体の成果から、以下の主要な発見が浮かび上がってきました。

- 寄付は「助けたい」だけでなく「罰したい」という動機でも行われうる。

- 「意図的な悪事」「それへの道徳的怒り」「具体的な加害者の存在」が揃うと、報復的寄付が起こる。

- 一部の性格特性(特に権威主義傾向が強い人)は、この種の寄付を好む。

- 寄付の「効力」(=加害者にダメージが届く実感)が高いほど、寄付意欲は増す。

これらは、従来の寄付の動機とは大きく異なるものですが、現在でも確かに存在するのです。

では、この寄付や動機を「利用」することはできるでしょうか。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)