寄生虫に操られたヤドカリの性別はこう変わる

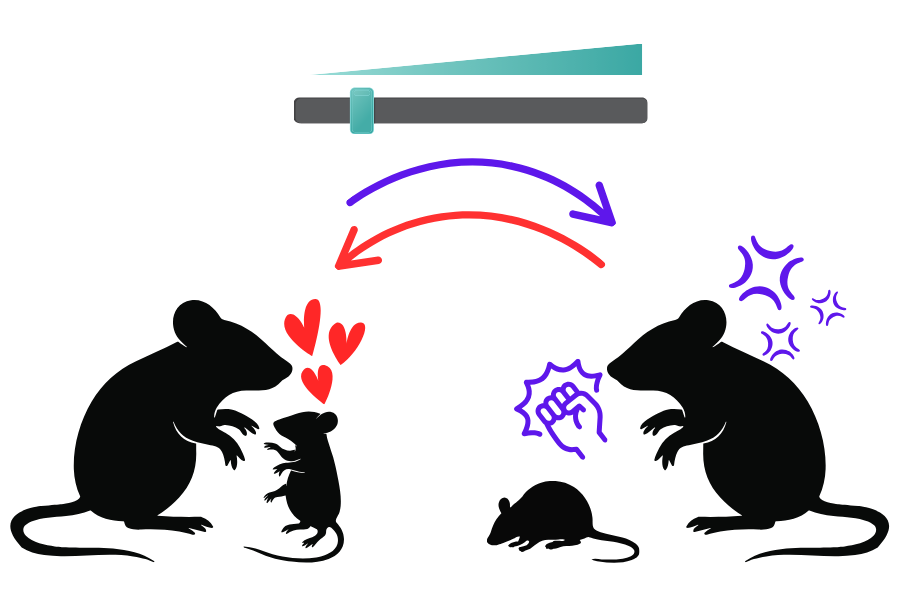

寄生するフクロムシの組み合わせによって、どれほどメス化の度合いは変わるのでしょうか?

謎を解明するため、研究者たちはまず北海道と千葉県の2つの地域に赴き、現地の海岸でヤドカリを採集しました。

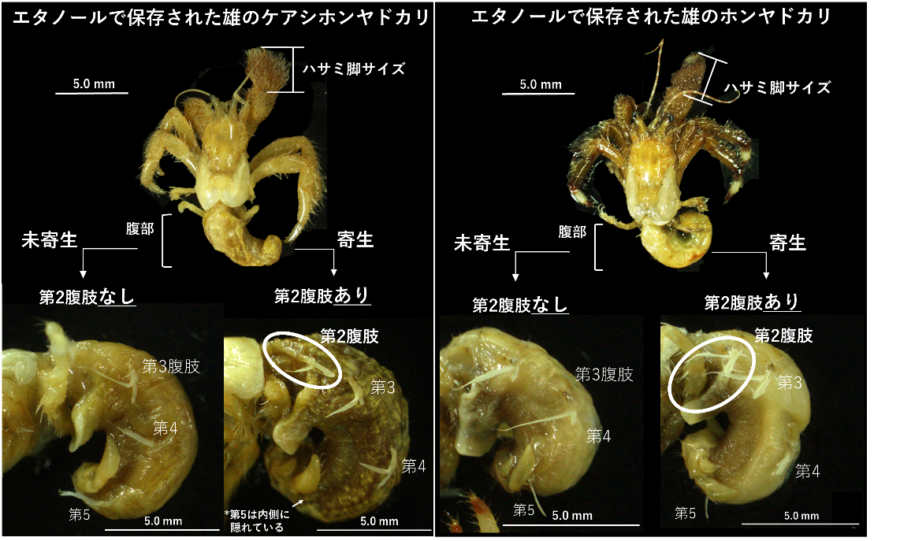

北海道の小樽市(朝里町)で見つけたのは「ケアシホンヤドカリ」、千葉県の南房総市(千倉町)では「ホンヤドカリ」という種類です。

これらのヤドカリはどちらの地域でも、フサフクロムシ(Peltogasterella gracilis)やナガフクロムシ(Peltogaster属の一種)という2種類のフクロムシに寄生されていました。

次に研究者たちは、寄生されていない雄のヤドカリと、フクロムシに寄生されてしまった雄のヤドカリを注意深く選び出しました。

寄生されているかどうかは、ヤドカリの体外に袋状に飛び出たフクロムシの卵嚢(エクスルナ)の存在によって区別できます。

これらを研究室に持ち帰り、顕微鏡やデジタル計測器を用いて詳しく体を観察しました。

具体的に研究者たちが注目したのは2つの特徴でした。

1つは「第2腹肢」と呼ばれる脚の有無です。

これは本来、雌のヤドカリが卵を抱えるために発達させる脚で、通常の雄のヤドカリでは小さく痕跡的にしか存在しません。

フクロムシに寄生されることで、この「第2腹肢」が雌のように明確に伸びていれば、それがメス化のサインとなります。

もう1つはヤドカリの右側にある大きなハサミ脚のサイズです。

雄のヤドカリは通常、メスよりもハサミ脚が立派で大きい傾向がありますが、フクロムシに寄生されるとハサミ脚が小さく縮小してしまうことが知られています。

つまり、このハサミ脚が小さくなっていればいるほど、寄生によるメス化が進んでいることになります。

研究者たちはこれらの特徴を詳しく測定して、未寄生の雄ヤドカリと寄生された雄ヤドカリを比較しました。

そして、その比較から非常に興味深い結果が明らかになりました。

まず、「第2腹肢」については、どちらの地域のヤドカリでも、一部の寄生された雄の個体で明確な発達が確認されました。

つまり、本来は雌だけが持つはずの卵を抱える脚が、雄のヤドカリにもはっきりと伸びていたのです。

特に、フサフクロムシに寄生された雄のヤドカリにおいては、この脚が非常に高い頻度で発達していました。

これは、フサフクロムシが宿主の体を雌のように作り変える力が非常に強いことを示しています。

次に、ハサミ脚のサイズを調べると、北海道のケアシホンヤドカリではフサフクロムシに寄生された雄のハサミ脚が、寄生されていない雄と比べて明らかに小さくなっていました。

一方、ナガフクロムシに寄生された場合は、ハサミ脚のサイズに明確な変化は見られませんでした。

ところが、千葉県のホンヤドカリでは、フサフクロムシでもナガフクロムシでも、どちらに寄生されてもハサミ脚が未寄生の雄に比べて明らかに小さくなり、雌に近い姿になっていたのです。

またさらに詳しく見ると、フサフクロムシに寄生された個体を両地域で比べた場合、ホンヤドカリのほうがケアシホンヤドカリよりも、ハサミ脚の縮小度合いが顕著であることが分かりました。

つまり、同じ寄生虫にやられた場合でも、宿主となるヤドカリの種類によって、メス化の進み方に違いがあることが示されたのです。

このように、寄生虫と宿主の種類の組み合わせによって、宿主がどの程度雌化されるかが大きく変わることを、世界で初めて具体的な数字で示すことができたのです。

しかし、なぜ寄生虫と宿主の組み合わせによって雌化の程度にこんなに差が出るのでしょうか?

この理由には、一体どのような背景やメカニズムが隠されているのでしょうか?

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)