「100年の宇宙の謎」がついに解明?IceCubeが突き止めた超高エネルギー宇宙線の意外な正体

ニュートリノ望遠鏡IceCubeは宇宙線の成分についてどのような答えを示したのでしょうか?

謎を解明するために研究者たちが最初に取り組んだのは、約13年間(2010年6月~2023年)の観測期間にわたり、南極点に設置されたニュートリノ望遠鏡「IceCube」が記録した膨大なデータを集め、分析することでした。

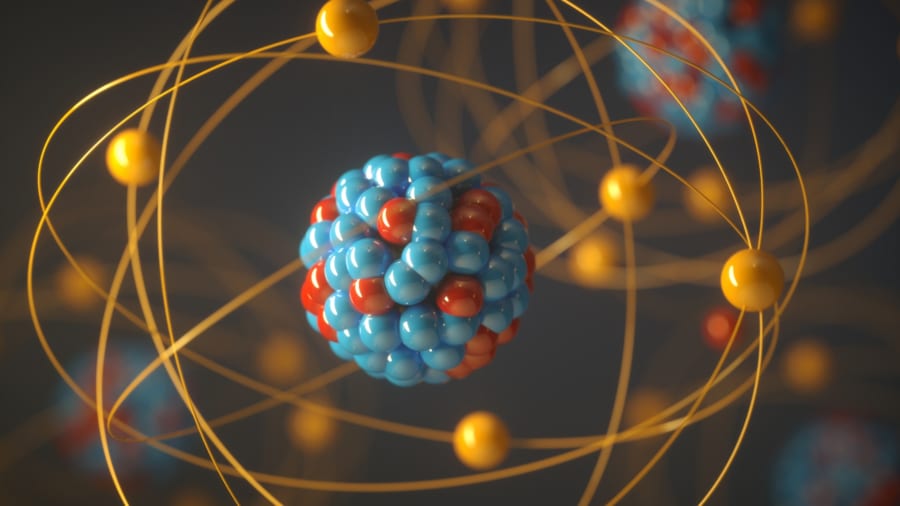

IceCubeは1立方キロメートルにも及ぶ透明な氷の中に設置された特殊なセンサーで、宇宙から飛来するニュートリノが氷と反応するときに発するかすかな光(チェレンコフ光)を検出する仕組みを持っています。

このデータ解析にあたり、研究チーム(千葉大学のマイヤー助教、米メリーランド大学のクラーク助教ら)はまず、過去の方法よりも約15%検出感度が高くなる新しいデータ選別手法を導入しました。

これはより正確かつ高感度でニュートリノの信号を拾い上げ、背景となる不要な情報を効果的に取り除くための重要な改善でした。

こうした準備を経て、研究チームは超高エネルギーニュートリノの有無を慎重に調べました。

すると、これまでIceCubeが観測した中で最もエネルギーが高かったニュートリノのエネルギーは約6 PeV(ペタ電子ボルト、可視光の約10¹⁵倍以上)でしたが、今回注目した100 PeVを超えるさらに高いエネルギーのニュートリノは一つも見つからなかったのです。

これは「見つけようと期待されていた超高エネルギーニュートリノがまったく検出されなかった」という驚くべき結果でした。

実は、この「何も検出されなかった」という結果こそが非常に重要な意味を持っていました。

理論上、宇宙線が主に陽子で構成され、宇宙空間を長距離飛ぶ間に宇宙マイクロ波背景放射と頻繁に相互作用を起こすのであれば、必ず大量のニュートリノが生まれ、その一部が地球に届くはずでした。

ところがIceCubeの観測結果は、理論で予測されたニュートリノの数よりはるかに少なかったのです。

(※具体的には、今回の観測によって設定されたニュートリノのエネルギーフラックスの上限値は(E²Φ ≃ 10⁻⁸ GeV cm⁻² s⁻¹ sr⁻¹)という極めて厳しい値となりました。)

これは予測の数分の1以下という非常に少ない数値でした。

このことは、代表的な理論モデルである「宇宙線の主成分は陽子だけである」という仮説が95%の信頼度で否定されたことを意味しています。

つまり宇宙線には陽子以外のより重い元素が相当な割合で含まれている可能性が非常に高いという重要な示唆が得られたのです。

具体的にIceCubeのデータから推定すると、超高エネルギー宇宙線における陽子の割合は最大でも約70%にとどまることになり、残りの約30%は陽子より重い原子核で構成されている可能性が高まります。

これまで多くの研究者が支持してきた「陽子だけ」という仮説は明確に否定され、代わりにヘリウムや炭素、酸素、鉄など、より重い元素の原子核が宇宙線の主要な構成要素であるという新たな姿が浮かび上がりました。

この結果が特に画期的なのは、これまで地上の巨大望遠鏡が使ってきた「空気シャワー観測」とは完全に独立した、まったく新しい視点から同じ結論が導き出されたことです。

空気シャワー観測は、宇宙線が地球の大気と衝突して大量の粒子を放出する現象を観測して元の宇宙線の成分を推測しますが、この方法は大気中の粒子反応が非常に複雑で理論モデルの不確実性が多いため、どうしても結論が曖昧になりがちでした。

そのため、ある実験と別の実験で異なる結果が出るなど、なかなか議論が収束しませんでした。

一方で今回のIceCubeのニュートリノ観測は、宇宙線が宇宙空間で背景放射とぶつかって発生するニュートリノという、明確でシンプルな物理現象だけを観測する方法を採用しています。

このため、理論モデルの不確かさに影響される度合いがきわめて小さく、非常に確かな結果が得られます。

IceCubeのクラーク助教は「私たちニュートリノ望遠鏡がここまで宇宙線の正体に迫れたのは初めてです。今回の成果は、ニュートリノ天文学という分野が長年追求してきた大きな目標をついに現実にしたもので、非常に興奮しています。」と強調しています。

ニュートリノという新たな手法で宇宙線の謎に迫ったIceCubeの成果は、次にどのような展開を迎えるのでしょうか――?

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)