磁石の謎から量子の幽霊へ

子どもの頃、磁石で遊んだ経験を持つ人は多いでしょう。

砂鉄を引きつけたり、磁石同士をくっつけたり反発させたり。

そんな身近な磁石ですが、その仕組みを科学的に理解する道のりは決して平坦ではありませんでした。

古代から磁石(天然の磁鉄鉱)の存在は知られていましたが、磁石が「なぜ」磁力を持つのか、その理由は長い間謎に包まれていました。

11世紀の中国では羅針盤として実用化されましたが、その磁力の根源は古典物理学では解明できず、20世紀初頭に登場した量子力学を待つ必要がありました。

量子力学が登場した1920年代、磁石の正体が徐々に明らかになっていきました。

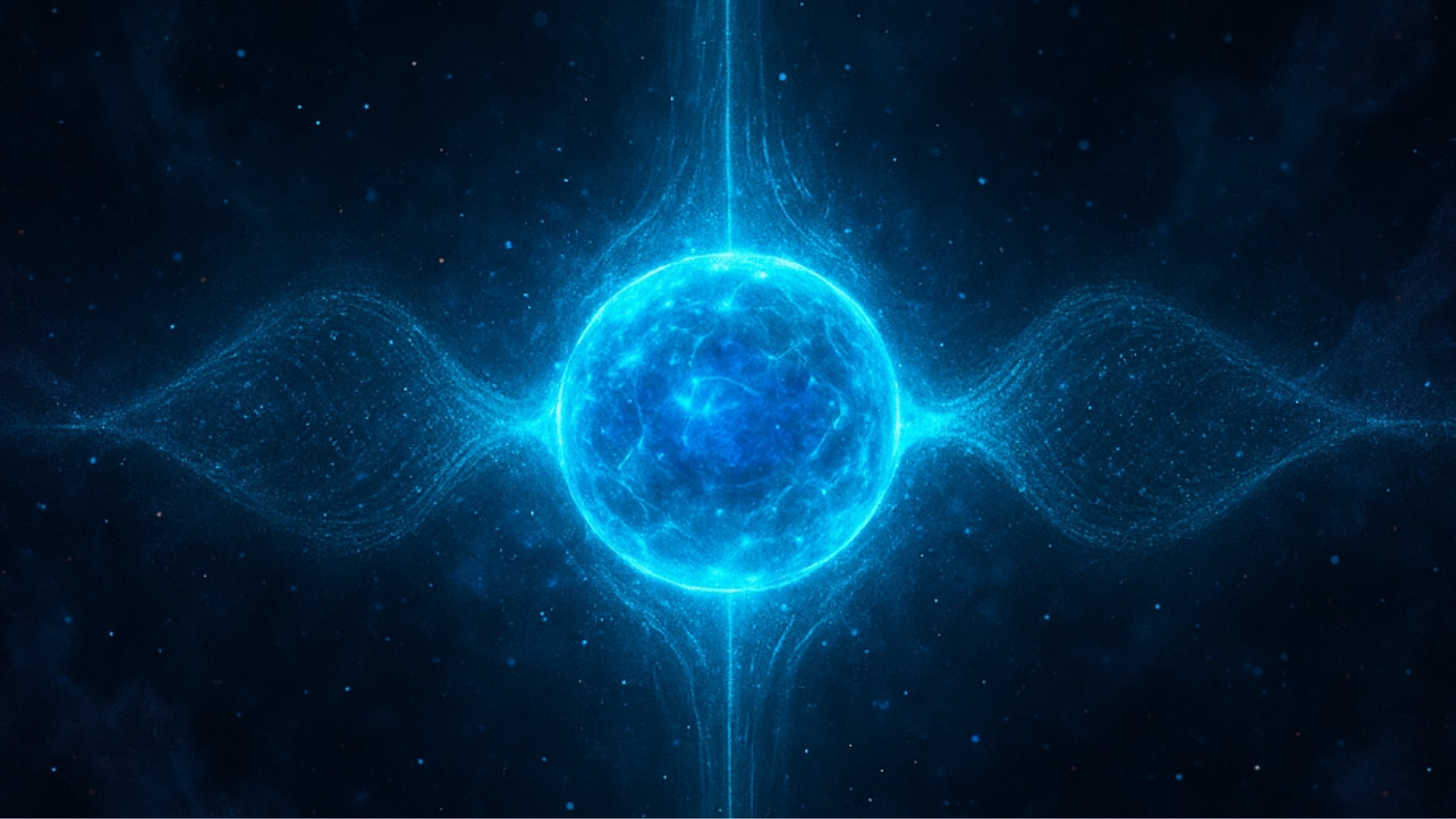

その正体とは、物質の中にある電子が持つ「スピン」というミクロな磁石としての性質だったのです。

電子のスピンは非常に小さな磁石のように働き、そのスピン同士が一定の方向にそろって整然と並ぶと、物質全体が磁石として振る舞います。

一方、スピンがバラバラの方向を向いてしまうと、それぞれのスピンが生み出す磁力は打ち消しあい、磁石としての性質は失われてしまいます。

ある意味で、電子は電荷を運ぶ基本粒子であると同時に極小磁石でもあったわけです。

ところが、このスピンを詳しく調べる中で、科学者たちはさらに奇妙な予言に直面します。

電子1個のスピンの大きさは「1/2」という特定の値で決まっているのですが、通常、物質の中で一つの電子のスピンを反転させる(方向を逆向きにする)と、物質全体のスピンは「1」だけ変化します。

電子1つが動いたのに、物質全体では電子1つ分の「1/2」ではなく「1」だけスピンが変化するという、一見奇妙なことが起きていたのです。

これが量子磁石の世界の常識でした。

しかし理論物理学者たちは、特定の特殊な状況(例えば一次元の鎖のような構造)では、この常識が破られる可能性があることを指摘しました。

通常は物質のスピンが整数でしか変化しないのに、ある条件の下では「1/2」という半端な量だけスピンが変化することが理論上可能だと示されたのです。

この半端なスピンを物理学者たちは『スピノン』と名付けました。

このスピノンの性質もなかなかに異様なものです。

スピノンは通常の電子と異なり電子が持つ電荷(電気的性質)は全く持たず、磁力に関わるスピンだけを持つため、物質の中を自由に動き回っても電気的には検出できないという、まるで『スピンの幽霊』のような粒子です。

理論的には予測されていたものの、スピノンは特殊な性質ゆえに、実験でその姿を直接捉えることは非常に難しく、長年にわたり『捉えどころのない謎の粒子』とされてきました。

実際にスピノンを観測しようと試みても、従来の実験手法では大きな問題がありました。

通常の物質で電子のスピンをひっくり返すと、安定したスピンのペア構造が崩れ、常に二つのスピノンがペアで同時に生じてしまいます。

そのため、一つだけ孤立したスピノンを取り出して観察することができなかったのです。

この状況から、「スピノンは必ずペアで現れ、単独では存在しない」と、実験物理学者たちは長年考えてきました。

こうした背景のもと、研究者たちは、理論的に予言されたこの不思議な粒子、スピノンを実験的に直接観測し、その謎を解明することに挑みました。

もし実験で孤立したスピノンを直接見ることができれば、量子力学が予測した不可思議な現象を裏付けることになり、さらには量子磁石にまつわる新たな物理現象の発見へと繋がるかもしれません。

そこで今回研究者たちは、『スピンの幽霊』を捕まえる試みに挑むことになりました。

研究者たちはこれまで誰も成功できなかった『スピンの幽霊』を、いったいどのような方法で捕まえたのでしょうか?

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)