「スピンの幽霊」を観測!量子物理学の100年の予言が的中

どのようにして「スピンの幽霊」を捕らえたのか?

鍵となったのはナノグラフェン分子と呼ばれる特殊な分子です。

ナノグラフェンとは、炭素原子が蜂の巣状につながったグラフェンという物質を、ナノメートルサイズに切り出したものです。

このナノグラフェンはその形状によって様々な磁気的・電子的な性質を示します。

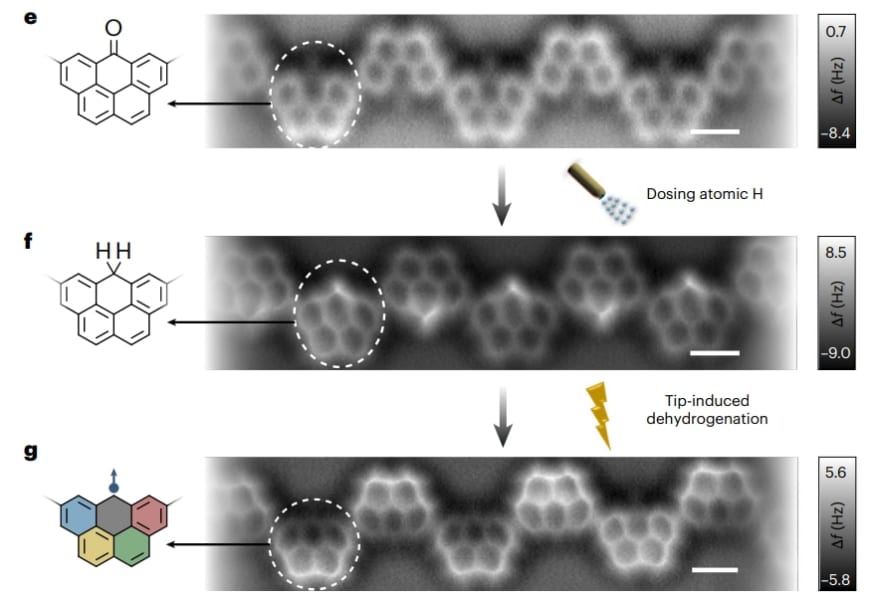

研究で用いられた「オリンピセン」という分子は、5つのベンゼン環が環状につながった構造をしていて、オリンピックの五輪マークを連想させる形状をしています。

このオリンピセンは1つの電子が対になっていない「非対電子スピン(S=1/2)」を持つ磁性分子で、スピノンを生み出す理論モデルに理想的な特徴を備えていました。

研究者たちはまず、このオリンピセンを1つ1つ丁寧に結びつけることで、人工的な「スピンの鎖」を作り上げました。

オリンピセン同士をまるでレゴブロックのようにつなげて並べていくと、それぞれのオリンピセンが持つ小さなスピン同士が互いに影響し合うことで、理論上予測されていたスピノンが出現する構造(1次元の反強磁性スピン鎖:ハイゼンベルク鎖)が作り出されます。

さらに研究者たちは、この鎖を長さの異なるいくつものバリエーション(5個や7個、最長では50個のスピン)で用意し詳細に観測しました。

そのために使われたのは、「走査型トンネル顕微鏡(STM)」という特殊な顕微鏡です。

走査型トンネル顕微鏡は非常に鋭い針先を物質に近づけ、わずかな電圧をかけて電流が流れる様子を調べることで、物質のミクロな性質を探ることができます。

研究チームはこの走査型トンネル顕微鏡を使ってオリンピセン鎖の一つひとつにごく小さな電圧を与え鎖の各位置における電流の強さを非常に精密にマッピングしました。

すると特に「奇数個のスピンを持つ鎖」(5個や7個など)では、電流の強さが交互に強弱の山谷パターンを描いていることが確認されました。

これはまさに理論が予測した「単一スピノンの定在波」と呼ばれるパターンに一致します。

【コラム】定在波パターンを可視化することがなぜスピノンを観測したことになるのか?

スピノンという不思議な粒子を実験で確認したとき、研究者たちは「定在波パターン」を画像として捉えました。でも、なぜこの「波」のような模様を撮影できたことが、「スピノンそのものを観察できた」ことになるのでしょうか?

まず、「定在波」というのは、文字通り「その場で止まっている波」のことを指します。

水面に石を投げると、波は遠くまで広がっていきますが、もし池の両端が壁で囲まれていれば、波は進んだ後で反射して戻り、何度も往復を繰り返して、進まないままその場で上下に動く波(定在波)ができることがあります。今回の実験では、電子のスピン(小さな磁石の性質をもつ粒子)が一列に並んだ特殊な鎖を作りました。この鎖は両端が固定されているので、その中にできるスピンの波も進まず、その場にとどまったまま上下に動く定在波になったのです。スピノンは電子が持つスピンがちょうど半分だけ「分裂」した粒子です。通常の電子のスピンは1個単位で存在し、定在波も普通は整数単位でしか存在できません。ところが奇数個のスピン鎖のような特殊な環境では、理論的に「半整数(1/2)のスピン」を持つスピノンが定在波として存在できることが予測されていました。そのため研究者たちは、定在波パターンを捉えることで、「スピンがちょうど半分だけ」という奇妙な粒子スピノンが本当に存在していることを証明できたわけです。つまり、スピンが整数ではなく半分だけの定在波パターンが実際に観測できたということは、「スピノンが存在する確かな証拠」となったのです。

単一スピノンは鎖の端から端まで広がる波のように存在し、その波の節(ノード)が鎖の特定の位置に見られました。

これによって、研究者たちは長らく実験的に観測不可能と言われてきた「孤立した1個のスピノン」を定在波パターンとして視覚的に捉えることに成功したのです。

スピノンの理論的存在が示唆されるようになってからおよそ100年を経た偉業と言えるでしょう。

では、この「スピノン」の直接観察は、私たちにどのような新たな可能性をもたらすのでしょうか?

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)