生態系エンジニア「ビーバー」ってどんな動物? ポルトガルでは500年前に絶滅

ヨーロッパビーバーは、体長約80〜100cm、体重11〜30kgほどの大型齧歯類(げっしるい)で、川や湖の近くに生息します。

広い平たい尾と水かきを持つ後ろ足を活かし、水辺の生活に特化した体を持っています。

生態的には夜行性で、主に植物の葉や樹皮を食べ、縄張り内にダムや巣(ロッジ)を作るという独自の行動で知られています。

この行動が、彼らを単なる動物以上の存在にしています。

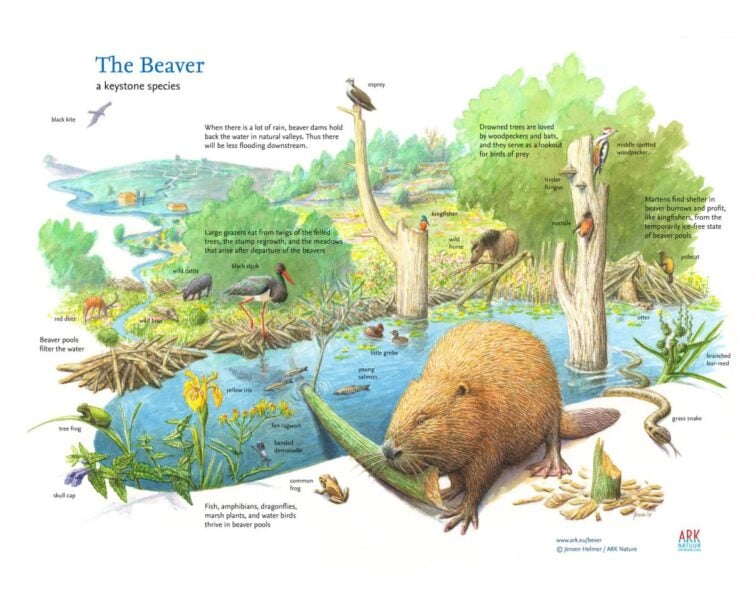

実はビーバーは、自然界における”生態系エンジニア”と呼ばれるほど、環境に対する影響が大きいのです。

彼らが作るダムは、川の流れをせき止めて小さな湿地や池を形成します。

これにより、周囲には水を好む植物が生え、両生類や魚類、昆虫、鳥類、そして他の哺乳類たちが集まりやすくなります。

ビーバーが暮らすことで、周辺の生物多様性は一気に豊かになるのです。

また、こうした湿地は水を貯え、土壌の湿潤を保ち、地下水の補給にも貢献します。

干ばつや山火事が深刻な問題となる南ヨーロッパにおいて、ビーバーの存在は気候変動に対する自然の盾ともなり得るのです。

しかし、ポルトガルでは15世紀末を最後にビーバーの記録は絶たれました。

乱獲、毛皮・肉・薬用としての利用、そして川辺の開発が彼らを追いやったと考えられています。

以来、ポルトガルの川にはビーバーがいない状態が続き、生態系の一部が欠けたままとなっていました。

ところが最近、500年の空白を埋めるニュースが飛び込んできました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)