肥満の常識が崩れた──ゲノム解析で見えた11の新分類

どのように肥満をタイプ別に分類したらいいのか?

この疑問に答えを得るため研究者たちはまず、世界中のさまざまな祖先背景を持つ200万人以上という巨大なデータを集めました。

対象となった人々は、欧米・アジア・アフリカなど幅広い地域の祖先を持ち、多様な遺伝情報を代表しています。

研究者は、この大規模なデータからBMI(体格指数)や腹囲、ヒップサイズ、ウエストとヒップの比率(WHR)といった複数の体格指標を集め、これらの指標をひとつの総合的なデータとしてまとめました。

このデータに対して、まず行われたのはゲノム全体をくまなく調べる「ゲノムワイド関連解析(GWAS)」という手法です。

この解析は膨大なゲノム情報の中から、肥満との関連性が強い遺伝子領域(遺伝子座)を探し出すものです。

その結果として743箇所もの肥満に関連する遺伝子領域が見つかり、さらにその中の86箇所は、今回の研究で初めて明らかになった新しい領域でした。

つまり、これまで知られていなかった肥満の原因を遺伝子レベルで約13%も多く見つけ出すことに成功したのです。

しかし、これだけ多くの遺伝子領域が関与しているとなると、肥満のメカニズムはかなり複雑であることが予想されます。

そこで研究者たちは次に、見つかった膨大な遺伝子情報を整理して、肥満を引き起こす原因ごとに分類する作業に取りかかりました。

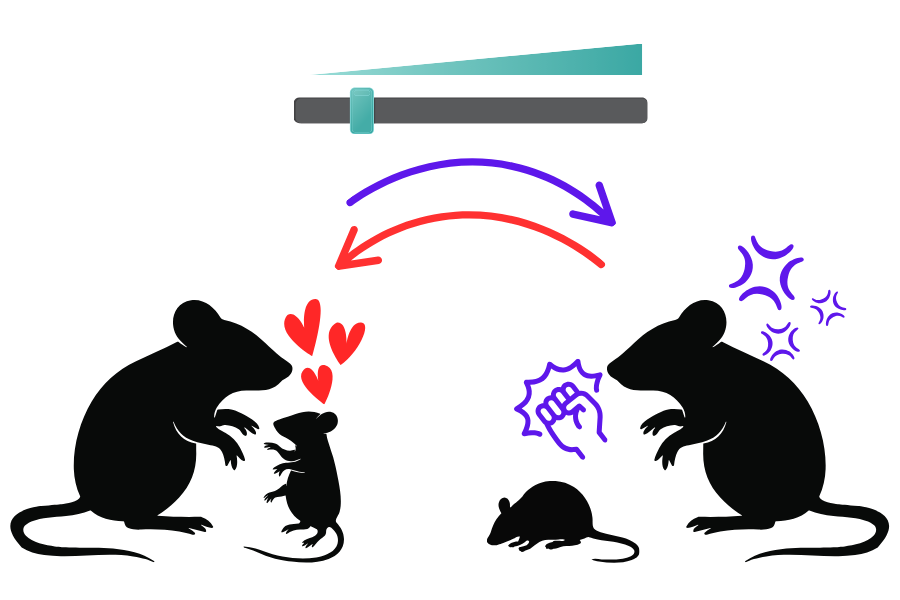

この段階で活躍したのが機械学習という人工知能(AI)の技術です。イギリスのバイオバンクの約40万人分のデータを使い、遺伝的な特徴が似ているグループを自動的に見つけ出す手法を適用しました。

その結果、驚くことに肥満は遺伝的に11個の明確に異なるグループ(肥満クラスター、エンドタイプ)に分類できることが明らかになりました。

これはつまり、私たちが普段「肥満」とひとことで片付けていた現象が、実際には遺伝的にまったく異なる複数のメカニズムによって引き起こされていることを意味します。

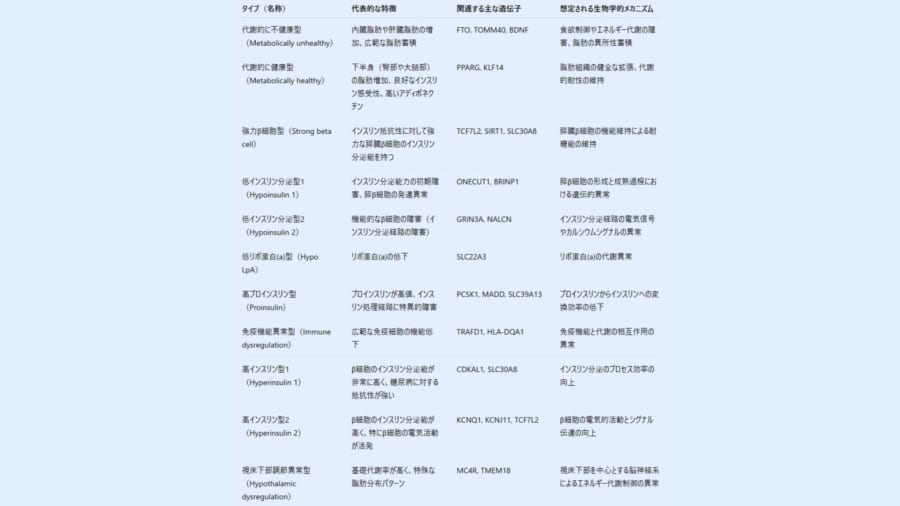

11種類のエンドタイプのうち2つは、実は以前から医療現場でもよく知られていたものでした。

一つ目が「代謝的に健康な肥満」というタイプで、体重は多いものの血糖値や血圧が正常で健康リスクが低い人たちです。

二つ目が「代謝的に不健康な肥満」というタイプで、肥満に加え糖尿病や脂質異常など健康リスクが高い人たちを指しています。

今回の研究によって、これらが単なる臨床的な分類にとどまらず、遺伝子レベルでも異なることが初めて明確に裏付けられたのです。

さらに重要なのは、残りの9種類の肥満エンドタイプが今回初めて発見されたということです。

これらには、インスリンの働きが異常に強いタイプ、インスリンを分泌する膵臓のβ細胞の機能が高まったタイプ、免疫システムに異常があるタイプ、脳やホルモンの調節に問題があるタイプ、脂肪の処理能力が異常なタイプなどがあります。

専門的にはそれぞれ、「インスリンの作用が強いタイプ」「膵臓のβ細胞がよく働くタイプ」「免疫機能が乱れているタイプ」「脳やホルモンの調節に特徴があるタイプ」「脂質の代謝に異常があるタイプ」などと表現できます。

これら11のタイプは、それぞれ異なる健康リスクやバイオマーカー(血液中のホルモンや代謝物質)の特徴を持っており、将来的にどんな健康経過をたどるかも異なります。

加えてあるタイプは糖尿病になりやすく、別のタイプは心臓病になりやすいなど、それぞれが特有の健康リスクを抱えていることが判明しました。

さらに研究チームは、各タイプごとに主に影響を及ぼす遺伝子の働く部位が違うことも突き止めました。

あるタイプの肥満では脳の中枢神経系に関係する遺伝子が多く働き、食欲や代謝のコントロールに関係していました。

また別のタイプでは脂肪組織や免疫系に関係する遺伝子が主役となっていました。

このように、肥満という状態が実に多様で複雑な仕組みを持つことが遺伝子レベルで解明されたのです。

この重要な発見を医療の現場で役立てるため、研究者たちはさらに一歩進めました。11種類のエンドタイプごとに、自分がどのタイプの肥満に当てはまりやすいのかを簡単に判定できるよう、「分割ポリジェニックスコア(pPS)」と呼ばれる遺伝的リスクのスコアを開発しました。

このスコアはマサチューセッツ総合病院のバイオバンク約4万8千人のデータを使って検証され、自分がどの肥満タイプになりやすいか、また将来的な健康リスクをどの程度予測できるかが確認されています。

このスコアは既に公開されており、今後さらに研究や医療で役立てられる予定です。

こうして肥満の遺伝的な謎を大きく解き明かした今回の研究ですが、具体的に各タイプの肥満にはどのような遺伝的なメカニズムが働いているのでしょうか?

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)