量子力学が「宇宙の輪廻転生」に突きつけた冷徹な事実

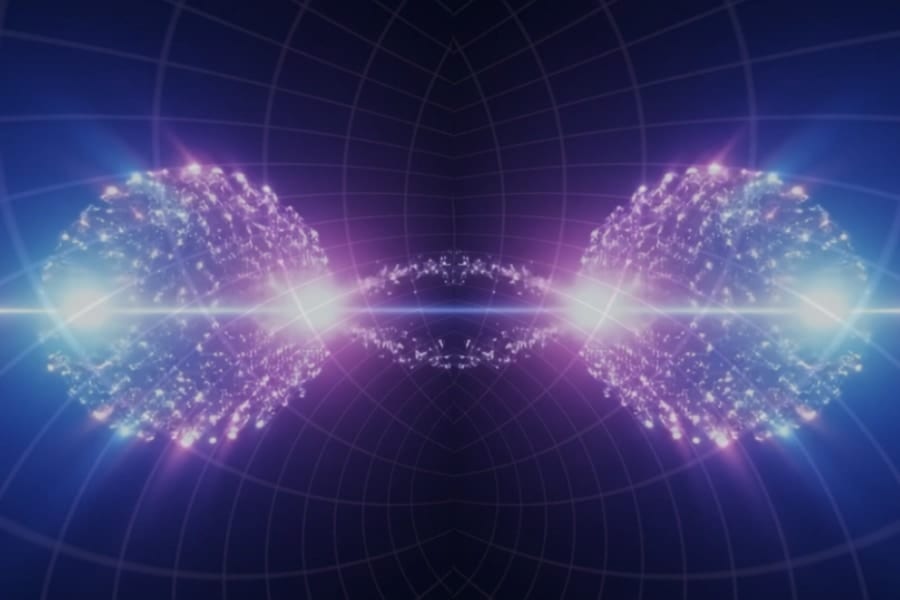

量子力学の視点からみた「ビッグバウンス理論」の是非とは?

この大きな謎を解明するため、研究者たちはまず、一般相対性理論に量子力学の原理を組み込んだ新しい視点から宇宙を解析することにしました。

その際に重要となったのが、「一般化第二法則(GSL)」と呼ばれる考え方です。

一般化第二法則とは、ブラックホールを含めた宇宙全体の「乱雑さ」(エントロピー)は決して減らず、増加または一定のままであるという物理法則です。

もともとブラックホールは何も逃さない究極の吸引力を持つ天体とされていましたが、1970年代、科学者のベケンシュタインとホーキングは「ブラックホールも実はエントロピーを持ち、熱的な性質を示す」と指摘しました。

ブラックホールには「事象の地平面」と呼ばれる境界があり、この境界の面積がブラックホールのエントロピーを表しています。

つまり、ブラックホールに物質が吸い込まれていくと、その境界面積は拡大し、全体のエントロピーは増えるのです。

さらにホーキングは、ブラックホールが量子効果によりエネルギーを放出して少しずつ蒸発する「ホーキング放射」を理論的に導き出しました。

この現象により、ブラックホールのエントロピー自体は減少しますが、その放出されたエネルギーが外の世界に新たなエントロピーを生み出すため、全宇宙で見ればエントロピーはやはり増加し続けることになります。

このように、ブラックホールの境界の内側と外側のエントロピーをすべて合計した「全体のエントロピー」は決して減ることはない――これが「一般化第二法則(GSL)」の核心です。

研究者のラファエル・ブーソ氏は、この一般化第二法則をベースにして、宇宙の特異点問題に新しい観点から挑みました。

まず彼は、従来のペンローズやホーキングの特異点定理に用いられてきた古典的な概念を、量子力学を取り入れた新たな概念「量子トラップ面」へと置き換えました。

「量子トラップ面」とは簡単に言えば、宇宙が収縮していく中で量子力学的な効果によって特異点を回避できる可能性がある境界面のことです。

この量子トラップ面が存在すれば、ビッグバウンス理論が現実的なものとなるかもしれません。

すると意外にも、一般化第二法則(GSL)が正しい限り、量子トラップ面は決して特異点の形成を回避する役割を果たせないことが判明したのです。

そして本質的には「宇宙やブラックホールが崩壊する過程で、もしもエントロピーが常に増加し続ける(=GSLが成り立つ)限り、いかなる場合も完全な崩壊=特異点形成を避けることはできない」という定理を証明したのです。

つまり、量子効果をどんなに考慮しても、特異点が必ず現れてしまうという結論になり、ビッグバウンスを起こすには基本的な物理法則の一つであるエントロピー増大則を破らなければならない、ということが明らかになったのです。

その結果、宇宙全体が収縮の後に再膨張するという「ビッグバウンス型」のシナリオも、少なくとも通常の物理法則の枠組み内では否定されることになりました。

期待されていた量子の世界によるビッグバウンス理論の支持は、特異点の問題をむしろさらに頑固で根深いものにしてしまったように見えます。

では、この結果を受けて、宇宙の起源や終焉について私たちはどのような考えを持てばよいのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)