心臓を冷やし、洗い、8時間保つ新技術

倫理的な課題と経済的な課題を両方クリアするには、一体どのような方法を取ればよいのか?

そこで開発された技術が、「迅速拡張高酸素保存法(Rapid recovery with Extended Ultra-oxygenated Preservation)」、略称でREUP法と呼ばれる方法です。

この手法も生命維持装置を停止させるなど、ドナーの死亡が医学的に確認された直後から処置が開始されます。

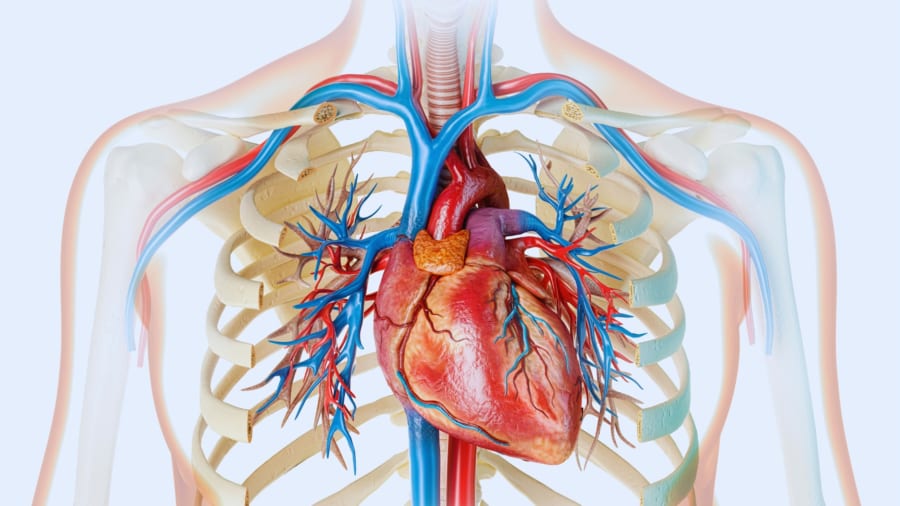

まず心臓につながる上行大動脈をクリップでしっかりと閉じ、心臓を他の臓器や脳の循環から完全に切り離します。

これにより、心停止後の臓器回復処置中に血液や保存液が脳に流れ込む危険を確実に防ぎました。

次に行ったのが、心臓を「新鮮なまま保存する」ための重要なステップです。

研究者たちは、酸素を豊富に含ませた特別な低温の保存液を準備しました。

この保存液は、赤血球(酸素を運ぶ血液細胞)やカルジオプレジアという心筋保護薬などを含む複雑な溶液で、心筋に十分な酸素と栄養を供給するように設計されています。

研究チームは、この保存液を体外循環回路にセットして、ゆっくりと心臓に送り込みました。

送り込む際の圧力は、平均で約80mmHgという人間の体内で血液が流れるのに近い自然な圧力に設定されました。

およそ10〜12分間かけてじっくりと送り込まれた保存液は、停止した心筋の隅々にまで十分に行き渡り、心筋全体が摂氏4℃という冷たい温度で安定して保存される状態を作り出しました。

この丁寧な処置によって、心臓は拍動しないまま、新鮮さを保ったまま長時間安定した状態を維持できるようになりました。

十分な処置が終わった後、心臓は速やかに体外へ取り出され、氷で冷やされた状態で移植先の病院へ搬送されました。

では、この新しい方法の効果はどのようなものだったのでしょうか?

実際に研究チームは2024年11月から、このREUP法を使った心臓移植を最初に3例で行いました。

その結果、3名の患者全員が問題なく新しい心臓を受け入れ、手術後の心臓機能も非常に良好でした。

移植後に拒絶反応が見られることもなく、手術中や術後の合併症も全く起きませんでした。

さらにチームはその後もこの手法で心臓移植を続け、2025年7月までに20件近い移植手術を行っています。

いずれも従来の方法と同等か、それ以上に良好な経過をたどっています。

特筆すべきは、この方法で保存した心臓が4時間以上、最長で8時間にわたり移植可能な状態を保つことができた点です。

これまで心臓移植では、提供後約4時間以内に移植することが推奨されていましたが、その時間が倍近く延びたことで、遠くの病院にも心臓を運べるようになり、より多くの患者を救える可能性が高まっています。

ヴァンダービルト大学のチームは、この特殊な保存技術を活用して、実際に最大10時間まで心停止した心臓を移植に適した状態で維持できることも確認しています。

これにより提供可能な心臓の数を大幅に増やし、多くの命を救う道が開けました。

また、この方法はシンプルで低コストなため、世界中の医療施設での普及が期待されています。

今回の技術開発を主導した研究者の一人、アーロン・ウィリアムズ医師は、「この方法は、倫理的な問題を抱えた従来法と、高額で複雑な従来法の両方を解決するために考案された方法です。まさに心臓移植医療のゲームチェンジャーとなるでしょう」と述べています。

実は他の研究グループも、別の新たな手法を用いて心臓移植の課題に挑戦しています。

米デューク大学のチームは乳児の心臓移植で新しいアプローチを試しました。

彼らは心臓が停止した直後に摘出し、手術室で短時間だけ拍動を再開させて心臓の状態を確認し、その後急速に冷却保存して運ぶ方法を用いました。

この方法を使い、3か月の乳児への心臓移植に成功しています。

こうした新しい技術は、「心臓を再び動かさずに移植に役立てる」という点でREUP法と共通しており、心臓移植の新たな方向性を示しています。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)