ホルマリン漬けのサンプルから「スペイン風邪」のゲノムを蘇らせる

果たして、ホルマリンで処理され劣化が進んだ肺組織から、本当に100年以上前のウイルスRNAを取り出し、ゲノムを復元することは可能なのでしょうか?

そして、そのゲノム情報を用いて、当時のウイルスが人間に適応していった様子を詳しく明らかにすることはできるのでしょうか?

この大きな謎に答えを出すために、研究チームはまず貴重な標本を探すところから取り組みを開始しました。

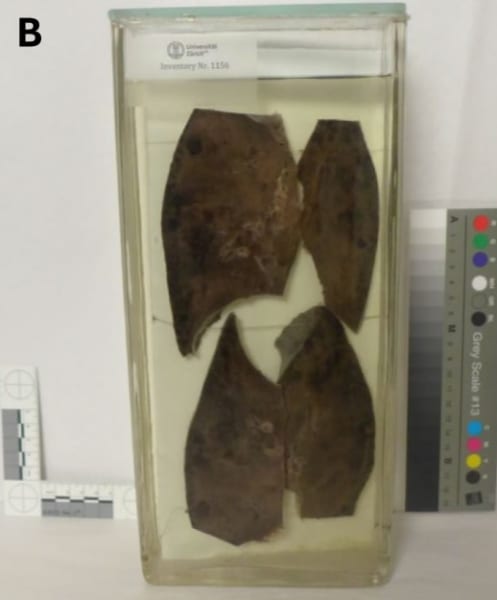

研究者たちは、スイス・チューリッヒ大学医学部が所蔵している、100年以上前の病理標本コレクションを調査しました。

ここに眠っていたのが、スペイン風邪が最初にスイスを襲った1918年7月に亡くなった、わずか18歳の男性患者の肺の標本でした。

この標本は、亡くなった患者の肺組織をホルマリンという薬品に漬けて長期保存されたものでした。

ホルマリンは組織を非常に長く保存するのに役立ちますが、RNAを壊してしまうという難点があります。

つまり、この標本に本当に当時のRNAが残っているかさえもわからない、非常に難易度の高い挑戦だったのです。

研究者らは、まずこの標本からウイルスのRNAを取り出すために、新たな抽出法を開発しました。

この手法では、組織を特殊な条件下で慎重に処理し、ホルマリン処理によるRNAの劣化を可能な限り防ぎつつ、短くバラバラになったRNA断片を丁寧に回収しました。

特にこの手法では、小さく壊れた短いRNA断片を効率よく回収できるよう工夫されています。

研究チームはこうした短いRNA断片を多数回収し、それらを精密な遺伝子解析機器にかけました。

この結果、研究者らは約98.8%をカバーする「ほぼ完全な」スペイン風邪ウイルスのゲノム情報を得ることに成功しました。

このゲノム情報は、スイスで記録された1918〜1920年のパンデミックウイルスとしては史上初のものとなります。

スペイン風邪ウイルスのゲノム情報はどこで公開されているのか?

今回の研究で復元されたスイス由来のスペイン風邪ウイルスのゲノム情報は、公開の遺伝子データベースである NCBI(米国国立生物工学情報センター)のBioProject(バイオプロジェクト)に『NCBI BioProject ID: PRJNA1181848』として登録されています。こちらのデータは、研究者だけでなく一般の方々でもオンライン上で自由に閲覧・アクセスすることが可能です。NCBIのデータベースを利用することで、100年以上前のスペイン風邪ウイルスの遺伝子情報を自ら確認し、詳細な解析や研究の参考にすることができます。

次に研究者たちは得られたゲノム情報を使って、すでに解析されていた北米やドイツなど他地域のウイルスと比較しました。

すると驚くべきことに、このスイス株のウイルスには、人間への適応を強力に促すと考えられる3つの重要な変異がすでに存在していたことが分かったのです。

しかも、その3つの変異は、その後パンデミックが収束に向かうまで、ほぼすべての地域で流行したウイルスに引き継がれていたタイプのものでした。

3つの変異のうち2つは、免疫回避に関する変異でした。

これは、ウイルスが人間の免疫システムが張り巡らす防御の壁を巧妙にすり抜けやすくするものです。

通常、鳥インフルエンザのような動物由来のウイルスが人間に感染することを防ぐため、人間の身体には生得的な免疫機構が備わっています。

しかし、この変異を持つウイルスは、人間の免疫による防御を突破し、ヒトからヒトへと感染しやすくなっていたのです。

もう1つの変異は、ウイルスが人間の細胞に取りつく際の能力を高めるものでした。

インフルエンザウイルスは表面にあるタンパク質を使って、ヒトの細胞にある受容体(いわばウイルスの「入り口」)に結合します。

この結合力が高まることで、ウイルスは人間の細胞に効率よく侵入し、感染を広げやすくなります。

つまり1918年7月のスペイン風邪第1波の初期段階において、このウイルスはすでに人間に感染しやすく、人の体内で急速に増殖する方向に強力な進化を遂げていたのです。

このような変異の進化の過程がどれほどの速さで起こったのか、当時の人々はもちろん、現代の私たちにも驚きを与えるでしょう。

スペイン風邪は鳥インフルエンザウイルスだったのか?

今回の研究で分析対象となった「スペイン風邪」は、明確にインフルエンザウイルス(Influenza A virus, IAV) であると特定されています。スペイン風邪のウイルスは一般に「インフルエンザA型(H1N1亜型)」として知られており、今回復元されたスイスの株もその特徴を備えています。通説として、スペイン風邪ウイルスは鳥由来のインフルエンザウイルス(鳥インフルエンザウイルス)が人間に感染する能力を獲得したものであると考えられてきましたが、今回の研究結果は、この通説を補強すると同時に、興味深い事実を明らかにしています。実際、今回の分析対象となったスペイン風邪ウイルスは「元をたどれば確かに鳥インフルエンザウイルスだったものの、1918年の世界的な流行が始まる頃には、もはや鳥のウイルスではなく、人間の身体に最適化された新たなタイプのヒト型インフルエンザウイルスに進化していた」のです。つまりウイルスのヒトへの適応がすでにパンデミック初期段階で進んでいたわけです。

なお、研究者たちはこれらのRNA断片が本当に1918年当時のものかどうか、現代の汚染による混入ではないかを、非常に慎重に検証しています。

新たに開発された解析手法では、このような汚染の可能性を厳密に排除し、得られたゲノム情報が本当に100年前のものだと確認しています。

では、この貴重なウイルスゲノム情報から、私たちはどのような重要な教訓を得ることができるのでしょうか?

そして、その教訓は将来の感染症対策にどのように活かされるのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)