数千個の原子を同時に操る技術とは?

まず、実験で使われた「光学トラップ」という装置について簡単に説明します。

光学トラップとは、強いレーザー光の焦点を使って、目に見えない小さな原子を“ピンセット”のように捕まえる仕組みです。

このレーザーピンセットを平面上に何千個も並べておくことで、それぞれのトラップの中に一つずつ原子を入れることができます。

ただし、原子は自分の意志で動くわけではなく、どのトラップに入るかは完全にランダムです。

たとえば100個のトラップを用意しても、運が良くても65個程度しか原子が入らないことが多いのです。

つまり、たくさんトラップを用意しても、そのままでは「ところどころ穴があいた」不完全な配列しかできません。

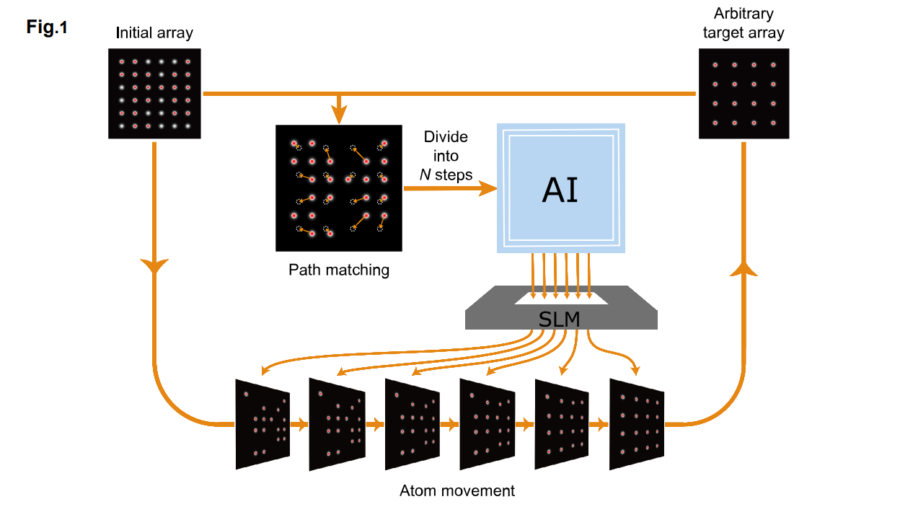

そこで、次に必要なのは「空いている場所に原子をきちんと並び直す」作業です。

ここで活躍するのが高感度カメラとコンピュータです。

まず、カメラで全てのトラップの様子を撮影し、どの場所に原子がいてどこが空席なのかを“地図”のように記録します。

この情報をもとに、「この原子はここへ、この原子はあちらへ」と、一番効率のよい移動計画を立てるのが重要なポイントです。

その際に使われたのが「ハンガリーアルゴリズム」という計算手法です。

これは、もともと世の中のさまざまな“割り当て”や“最短経路”を素早く計算するために考えられた数学の方法で、今回はそれを高速化して利用しています。

これによって、すべての原子ができるだけ短い距離を動き、しかも移動中に原子同士がぶつからないようにする最適なルートが決まります。

ただし、原子はとても小さく、急に動かすとピンセットから飛び出してしまう危険があります。

そのため、一気に目的地まで連れていくのではなく、20回ほどに分けて“少しずつ”“なめらかに”動かします。

例えるなら、重たい机をいきなり持ち上げるのではなく、床の上を何度も押して少しずつ滑らせていくイメージです。

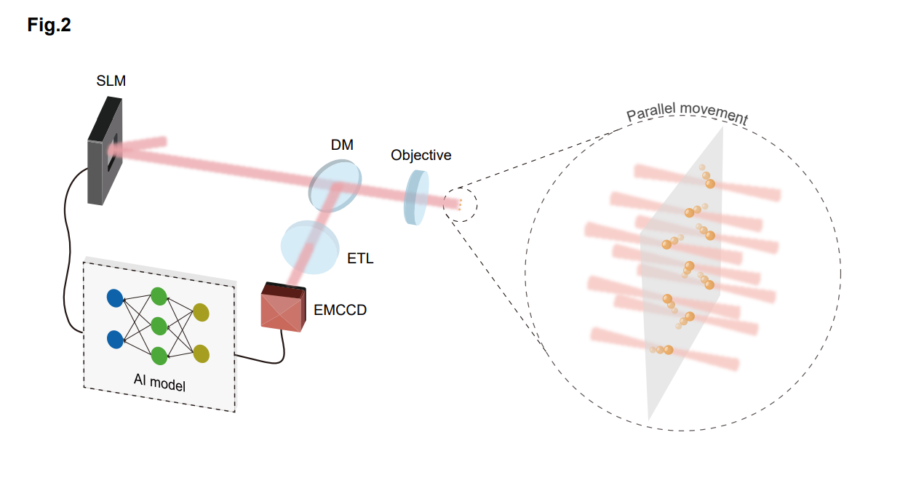

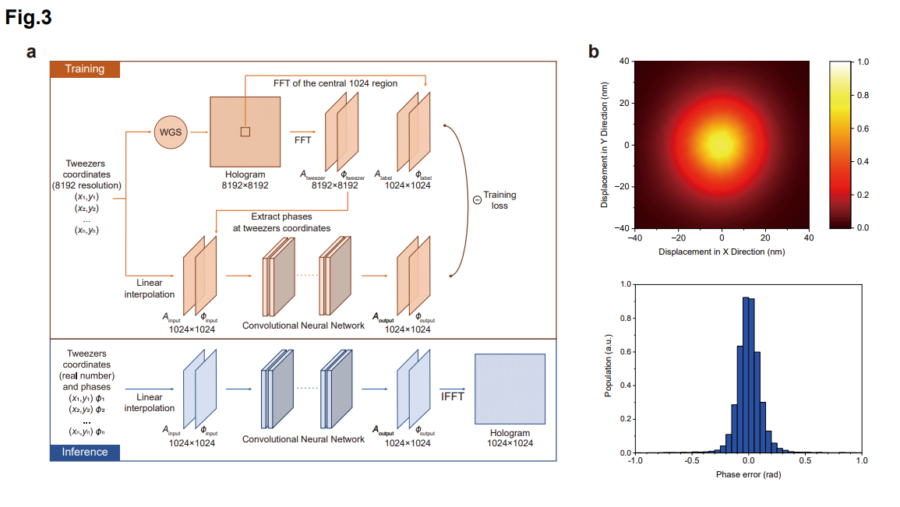

この細かいステップを実現するために、研究チームは「ホログラム」と呼ばれる“光の設計図”を毎回AIで計算し、その設計図を空間光変調器(SLM)という特殊な装置に高速で表示します。

SLMはレーザーの形や向きを自在に変えられるスクリーンのようなもので、1秒間に1000回というスピードでホログラムを書き換えます。

そのたびにピンセットの位置も微妙に変わるため、原子たちはぶつかることなく、みんなで一斉に少しずつゴールへと進みます。

まるでパラパラ漫画のコマを素早くめくると絵がなめらかに動くように、原子の動きもスムーズです。

この「原子の大移動」は、なんと全体で約60ミリ秒(0.06秒)という驚くほど短い時間で終わります。

しかも、これまでの方法と違い、並べる原子の数が1000個でも1万個でも、かかる時間はほとんど増えません。

これは世界的にも画期的なことです。

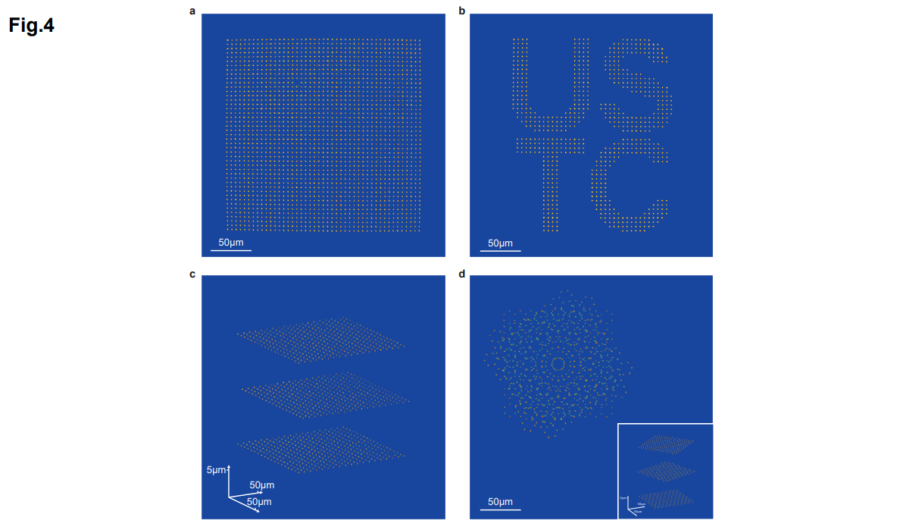

こうした技術を使い、研究チームは最大45×45=2025個の場所のうち2024個という、ほぼ穴のない原子配列を作ることに成功しました。

さらに、723個の原子で大学名「USTC」の文字を描いたり、自由な形やパターンも再現できることを実際に示しています。

また、最大549個の原子を使って「シュレディンガーの猫」のイラストを“動画”のように再現することもできました。

この猫動画は、原子の配置が次々と切り替わる様子を33倍にスロー再生したもので、本当は私たちの目では追いつけないほど速い変化が起きているのです。

さらにこの技術は、平面だけでなく立体的な配列にも応用されています。

研究チームは原子を3層に積み上げて、まるでレゴブロックのような直方体の立体構造を作りました。

このとき、層をまたいで原子を移動させると損失が増えるため、基本的には各層ごとに原子を動かす工夫をしています。

例えば、19×19の正方形を3段重ねた配列では、1083個中1077個という高精度な3D配列ができました。

また、最近話題になっている「ツイスト・グラフェン(ねじれたグラフェン)」という新しい物質構造も再現されています。

これは、3層の原子のシートをそれぞれ少しずつ回転させて重ねることで、縞模様(モアレ模様)が現れる仕組みです。

研究チームは、このパターンを752個の原子で見事に作り上げており(756個中4個だけ欠け)、どんな複雑な形でも思い通りに作れる技術だということを証明しています。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)