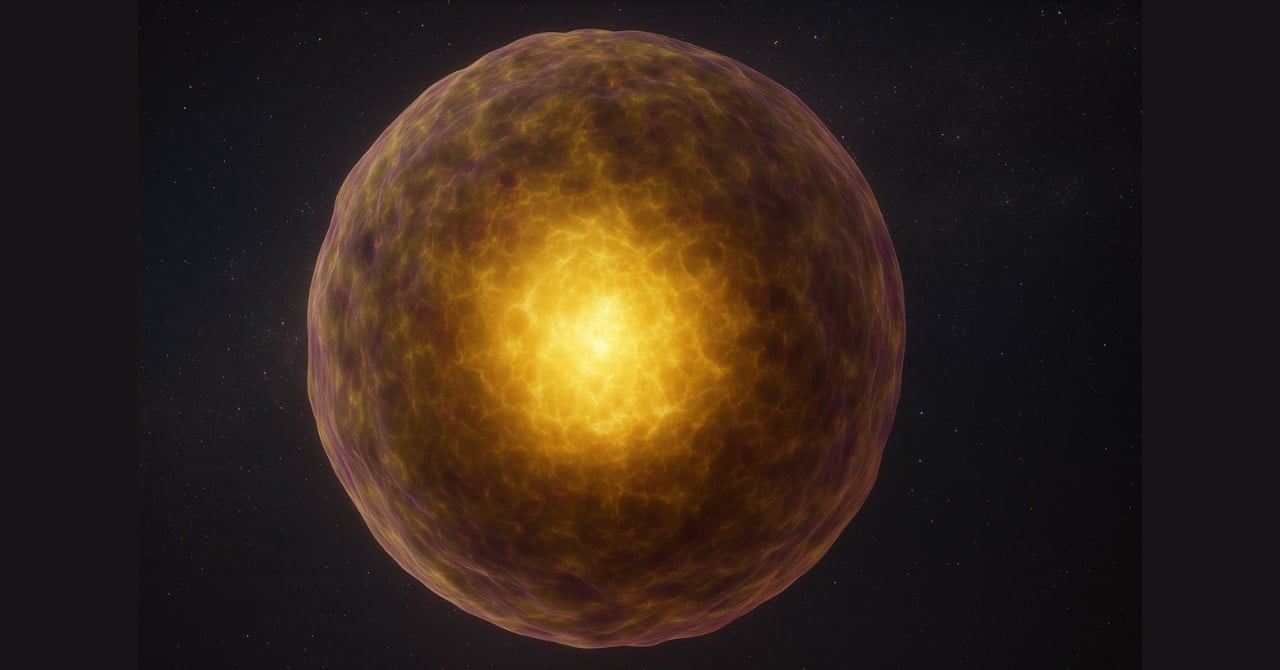

骨までむき出しの超新星「SN 2021yfj」

そんな状況を一変させたのが、2021年9月7日にカリフォルニア州のツヴィッキートランジェント天体探査装置(ZTF)が発見した「SN 2021yfj」でした。

地球からおよそ22億光年離れた銀河で光り輝いたこの超新星は、これまでの常識を覆す“異常な爆発”でした。

国際研究チームは、SN 2021yfjから届いた光を分解する「分光観測」を実施。

これは観測された光を波長ごとに分け、その中に含まれる元素の特徴を探る方法です。

すると驚くべきことに、通常の超新星で見られるヘリウムや酸素のサインが弱く、代わりにシリコンや硫黄の強い輝きが検出されました。

さらにはアルゴンといったより重い元素までもが観測されたのです。

これはつまり、爆発前の星が外層のほとんどを失い、中心部に近いシリコン・硫黄の層まで露出した状態で爆発したことを意味します。

研究者が例えるように、これはいわば「骨まで剥き出しになった星」が、宇宙に最後の光を放ったのです。

さらにチームは、京都大学が開発したオープンソースのシミュレーションコード「CHIPS」を使い、爆発の光の変化を計算。

その結果、観測された光の特徴が「外層を失った星が爆発した場合」とぴたりと一致したのです。

このことから、SN 2021yfjが従来の理論では説明できない、極端に“裸にされた星”の爆発であることが裏付けられました。

しかし、ここで新たな謎が浮かび上がります。

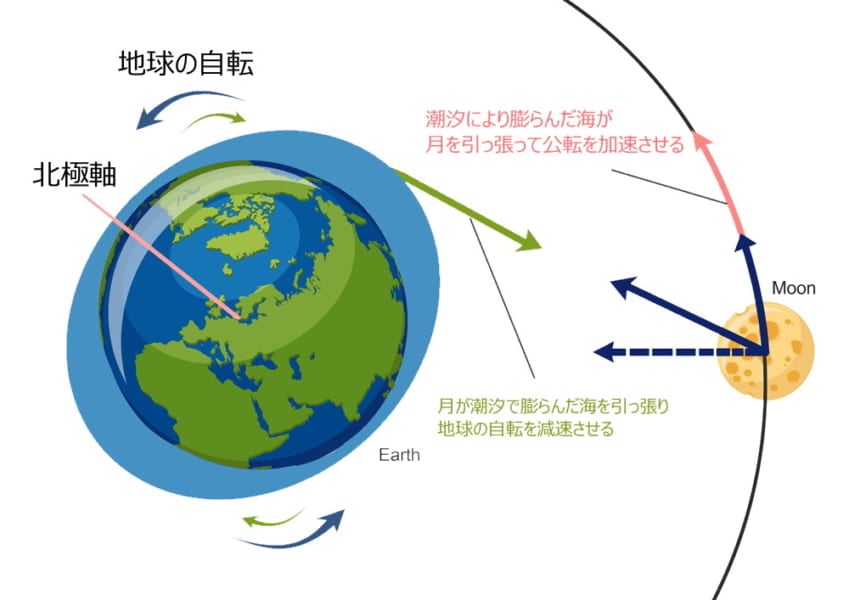

通常の恒星風では、せいぜい外側のヘリウム層までしか吹き飛ばせないはずです。

ではどうして、これほど深い部分まで削り取られたのか。

これについてはまだ解明されておらず、今後の大きな課題となっています。

幸い、近年はZTFのように広範囲を高頻度で観測するプロジェクトが次々と始まっています。

さらに南米チリに建設された「ベラ・ルービン天文台」の大規模探査計画(LSST)が本格稼働すれば、SN 2021yfjのように短期間で暗くなってしまう特殊な超新星も、次々と捕らえられるでしょう。

その結果、「骨まで剥き出し」になる進化経路がどれほど珍しいのか、またその背後にどんな物理現象が隠れているのか、統計的に解き明かされる日が来ると期待されています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

興味深いですね。

ブラックホールとかダークマターの濃密な奴とかがひっぺがしたのか自身で吹き飛ばしたのか…。

後の報告を期待します。

宇宙おもしろい

未知の外力だったり、作用だったりすんのかな

鉄まで行くと核反応が終わる。核反応のエネルギーで膨らんでた分が冷えて落ち、鉄の核にぶつかる衝撃と反作用で起こるのが超新星爆発。恒星サイズの爆縮だからそりゃあとんでもない。

で、普通はほぼ全部水素の恒星が綺麗にはじけるんだろうけど、3.4.5世代と時代が進むにつれ前の世代で弾けたときの残り物が増えてくる。

純水素からの核融合スタート以上に鉄以前の中間物質があるせいで衝撃波の威力や伝達が変わって中心に残るようになったんだろうね。

元々ガス星が核をデカくして燃料が尽きた時に大質量になって爆発。のパターンだが。丁度いい質量で残ったのか。全崩壊と核だけ残る、閾値があるのかも。計算科学で実験できるのは面白い。