ほどよい音楽の興奮が細部記憶を強化する

今回の研究チームが明らかにしようとしたのは、音楽が「実際にどのように記憶に影響を与えるか」ということです。

しかし、記憶といっても、実はいろんな種類があります。

たとえば、「昨日の晩ごはんは何を食べたか?」を思い出すとき、細かな食材まで鮮明に覚えていることもあれば、ざっくりと「お肉料理だったかな?」というふうに、大まかにしか覚えていないこともありますよね。

心理学の研究では、このような違いを区別して考えます。

つまり、記憶には「細かな違いや細部まできっちり覚えるタイプの記憶(細部記憶)」と、「大体の内容やざっくりとした印象だけ覚えているタイプの記憶(全体記憶)」という2種類があるとされています。

研究チームが注目したのは、「音楽を聴いて気分が高まったり落ち着いたりすることで、この2種類の記憶にそれぞれ異なった影響が出るのでは?」という点です。

そのために今回の実験では、まず参加者に「日常的によく見かけるもの」の写真をいくつも見てもらいました。

電話やノートパソコン、オレンジといった、誰もが見たことのある身近なものです。

ひと通り見終わった後、被験者たちは6つの条件のうちのどれかに分けられました。

4つの条件はクラシック音楽で、「明るい曲か暗い曲か」「なじみがあるかないか」の組み合わせによるものでした。

残りの2つの条件は、「流れる水の音や飛行機の中の環境音、暖炉の火がパチパチとはぜる音などの中立的な音」と「無音(音なし)」です。

また、比較のために「流れる水の音」「飛行機内の環境音」「暖炉の火がパチパチとはぜる音」といった感情をそれほど動かさない中立的な音や、「まったく音がない(無音)」という条件も用意しました。

これらいろいろな条件を用意した理由は、「音楽の種類そのものよりも、音楽を聴いて人が感じる気持ちの変化(どのくらいドキドキするか)が、記憶に影響を与えるかもしれない」と考えたからです。

実験のあと、参加者には「写真の記憶をチェックするテスト」を受けてもらいました。

参加者は、前に見た写真と全く同じ写真や、似ているけれど少しだけ違う写真、そして全く見たことのない新しい写真などを見せられました。

ここで参加者に聞いた質問はシンプルです。

「この写真はさっき見ましたか?」について「見た/見ていない」の二択で答えてもらいます。

「似ている写真」を見ているときに、「あれ、さっき見た写真と似ているけど、ちょっと違うぞ!」と細かい違いに気づければ、「細部まで詳しく覚えている」証拠です。

逆に、細かい違いに気づけず「これはさっき見たのと同じ!」と答える人は、「ざっくりとした全体だけを覚えている」ということになります。

研究の結果、この記憶テストで非常に興味深いことがわかりました。

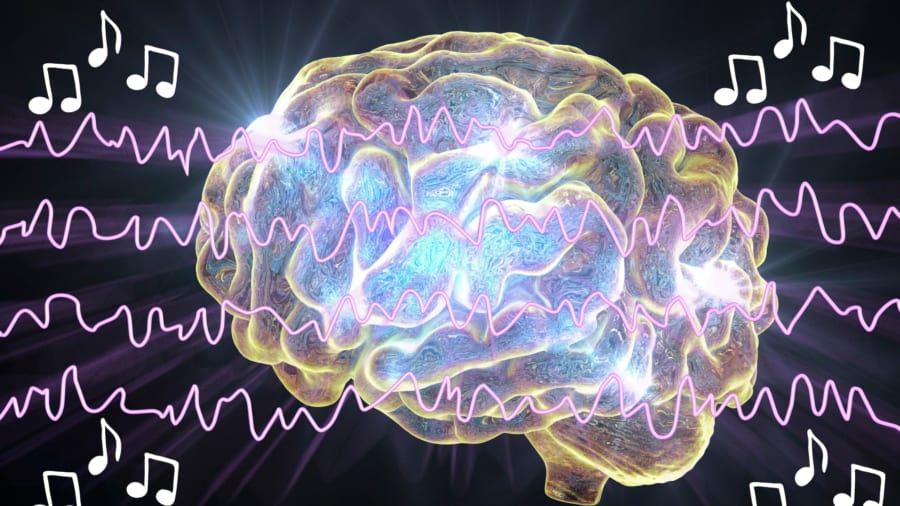

それは、音楽を聴いたあとに感じた「ドキドキの度合い」が、「細かく覚える記憶」と「ざっくり覚える記憶」に大きく関係しているということです。

特に重要なのが、「音楽で気持ちがほどよく高まった(ドキドキがちょうど良い)人」です。

そういった人は、「細かな違いを見分ける力(細部記憶)」が高まりました。

ところが、その反面、「ざっくりとした全体を覚える力(全体記憶)」は少し下がってしまったのです。

つまり、気持ちがちょうどよく高まったときには、記憶が「細部を覚えるモード」になりやすかったわけです。

一方で、音楽を聴いて「すごく興奮した人」や、逆に「ほとんど何も感じなかった人」もいました。

このようにドキドキの度合いが極端(高すぎる/低すぎる)な人は、逆に細かな違いを見分ける力が低下し、写真の全体像やざっくりとした印象だけを覚える傾向が強まりました。

つまり、極端な気持ちの状態では、記憶は「ざっくりとした全体を覚えるモード」に切り替わったのです。

また、「音楽を聴いたら全員の記憶力が一律にアップするわけではない」ということもわかりました。

それぞれの人が「どれだけドキドキしたか」という感じ方が、記憶の変化に決定的な影響を与えていました。

音楽が明るいか暗いか、知っている曲か知らない曲かということ自体は、それほど重要ではなかったのです。

この結果は、心理学で有名な「ヤーキーズ・ドッドソンの法則」(人の能力は中くらいの興奮度のとき最も高くなり、興奮しすぎたり緊張しすぎたりすると下がる)を裏付けるものでした。

ただし、この研究が新しく示した重要なポイントがあります。

それは、「記憶の種類によって、ベストな興奮度が違う可能性がある」ということです。

つまり、「細かな違いをしっかり覚える」ためにはちょうどよいドキドキが必要ですが、「ざっくりと大まかに覚える」ためには、むしろ極端に気持ちが高まったり低くなったりする方が効果的かもしれないということなのです。

この発見は、音楽を使って記憶のタイプを調整できる可能性を示すもので、これまでの研究よりも一歩進んだ内容となっています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)