光を三次元に結びつける「ホプフィオン結晶」

研究チームはまず、「ホプフィオンの結晶を作る」という大きな目標に向かって、段階的な研究を進めました。

最初のステップとして、ホプフィオンを「時間方向に並べる方法」を探ることから始めました。

ここで重要なのが「光の性質」です。

光には波の性質があり、水面に投げ入れた2つの小石が作る波紋が重なり合って模様を作るように、2つの光を重ね合わせることで特別な波のパターンを作れます。

研究チームは、この性質を利用して、少しだけ波長(光の色)が異なる二種類の光を重ね合わせました。

すると、この重なった光には「うなり(ビート)」と呼ばれる、周期的に強くなったり弱くなったりする性質が現れます。

研究者たちはさらに、光のもう一つの重要な性質である「偏光」を利用しました。

偏光とは、簡単にいうと「光が波としてどちら向きに振動しているか」という光の向きの情報です。

例えば、ロープを持って上下左右に波打たせることを想像すると分かりやすいでしょう。

この偏光をうまく調整すると、光が「結び目」のような複雑なパターンを作ることができます。

そこで研究チームは、この「偏光の結び目」が、同じ場所で時間が経つごとに周期的に現れるような条件を注意深く設計し、コンピューター上でシミュレーションしました。

このシミュレーションの結果、同じ位置で時間が進むごとに、規則正しく結び目が繰り返し出現するような状況を実際に確認することができました。

それはまるで、1つ1つのビーズ玉のような「ホプフィオンの結び目」が、一定の時間間隔で糸に通されて連なっているような光の状態でした。

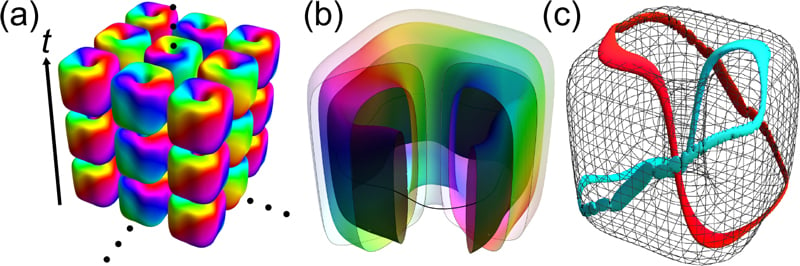

研究チームはこの状態を「一次元ホプフィオン鎖」と呼びました。

このようにして得られた一次元のホプフィオン鎖が、本当に「ホプフィオン」であるかどうかを確かめるため、数学的なチェックを行いました。

ホプフィオンには「ホップ数」と呼ばれる、絡まり方の強さを示す特徴的な数値があります。

この数値は、ホプフィオンが「本物」であるかどうかの指標になります。

研究チームのシミュレーション結果を詳しく調べると、このホップ数がきちんと現れていることが確認されました。

つまり、時間方向に周期的に並ぶホプフィオン鎖を理論的に作り出すことに成功したのです。

次のステップとして、研究者たちはこの鎖を「三次元の結晶構造」に発展させることを考えました。

一次元の鎖はあくまで時間方向だけに周期性を持つものでしたが、本格的な結晶を作るためには、空間方向にも規則的な繰り返し構造が必要です。

そこで研究チームは、複数の小さな光源(発光素子)を規則的に並べ、それらが放つ光が「遠く離れた場所」で重なり合い、空間的に規則的な模様を作り出す仕組みを考案しました。

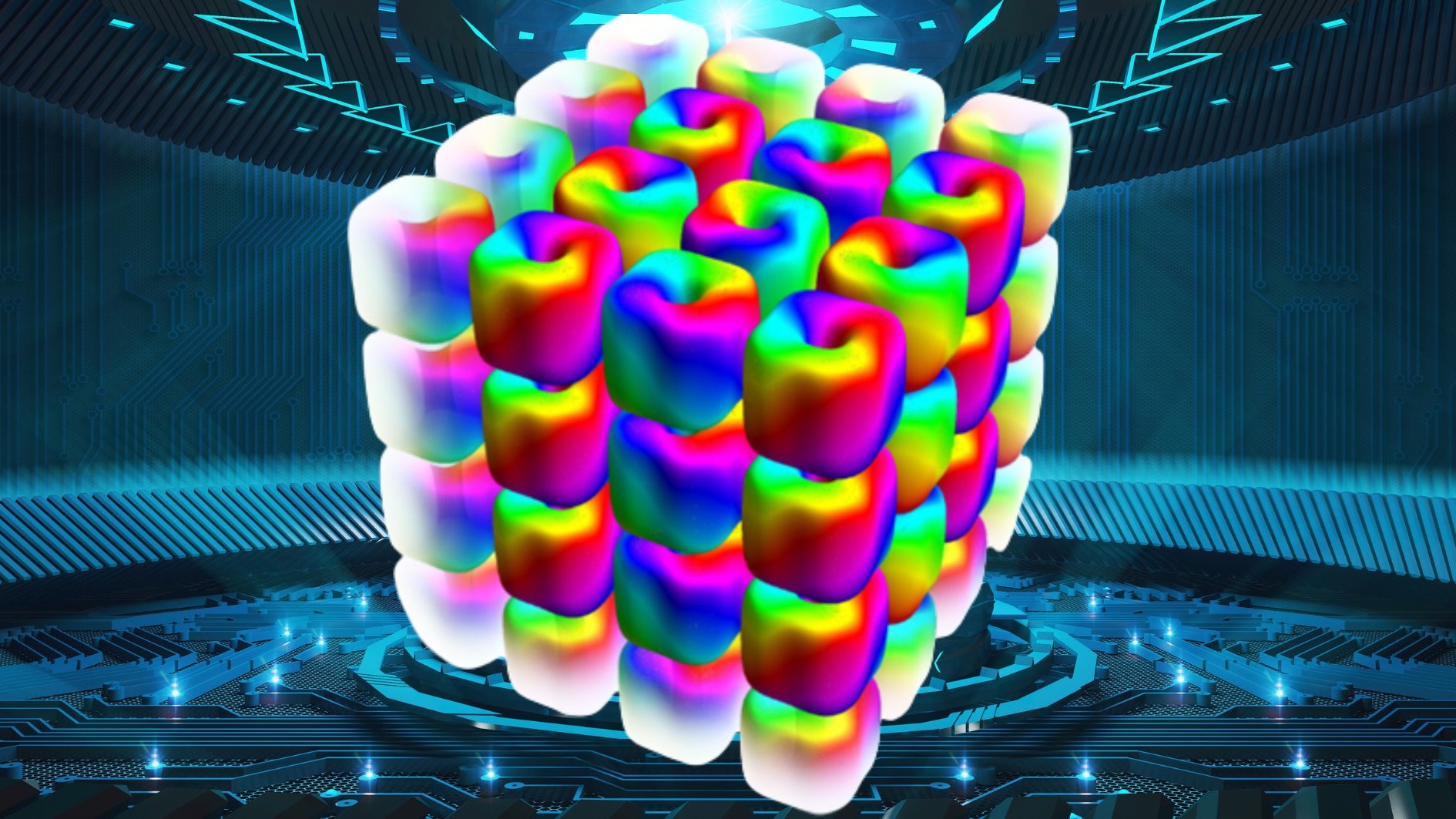

このアイデアをもとに、空間と時間の両方で規則的なパターンを持つ「三次元ホプフィオン結晶」の理論モデルを作りました。

シミュレーションを行った結果、この三次元的に規則正しく並んだホプフィオン結晶の状態を再現することに成功しました。

これは、単に時間方向に並べるだけでなく、空間方向にも規則的な格子状の配列を持つことから、研究チームが目指した「完全なホプフィオン結晶」の理論的な実現につながったのです。

このような三次元ホプフィオン結晶の理論的な設計とシミュレーションによる実証は、世界でも初めての画期的な成果となりました。

さらに、このホプフィオン結晶が特に重要なのは、光が真空のような自由空間を伝わる状態でも作り出せると理論的に示したことです。

通常、物質の中でしか観察できなかったトポロジカルな構造を、物質を使わず「光だけ」で作る可能性を開いたのです。

この研究成果によって、「光を使ったホプフィオン結晶」という新しい分野が誕生しました。

それは、光の中に安定して情報を記録し、運ぶための、まったく新しい方法の第一歩となったのです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)