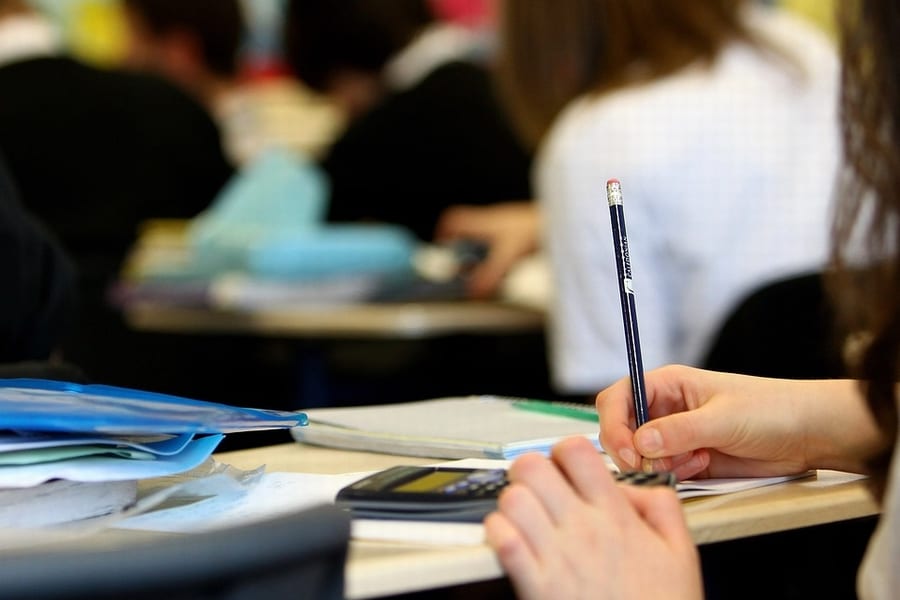

「記録しない」「読書しない」大学生は2割!読解力の低下につながっている

調査の結果、非常に興味深い事実が明らかになりました。

まず、大学等の講義で「記録をしない」と回答した学生は10%(107名)、日常の予定を「紙にも電子にも記録しない」と答えた学生は24%(255名)に達していました。

また、本や新聞・雑誌を「まったく読まない」と答えた学生も20%(221名)存在していたのです。

これは、学習に不可欠と思われてきた「書くこと」「読むこと」が、意外にも多くの学生の中で実践されていないことを示しています。

さらに深刻なのは、こうした習慣の有無が、学生の読解力に明確な差を生んでいる点です。

たとえば、講義内容を記録している学生の文章検の正答率は57%でしたが、記録しない学生は32%にとどまりました。

この32%というスコアは、ランダムに選択肢を選んだ場合とほぼ同じレベルであり、図や文章の内容がほとんど理解できていない状態であることが示唆されます。

同様に、読書習慣の有無によっても差が見られました。

日常的に本や新聞・雑誌を読む学生の正答率は56%であったのに対し、読まない学生(50名)は39%だったのです。

そして読む・書くの両方を実践している学生ほど、読解力が高くなるという累積効果も統計的に明らかになりました。

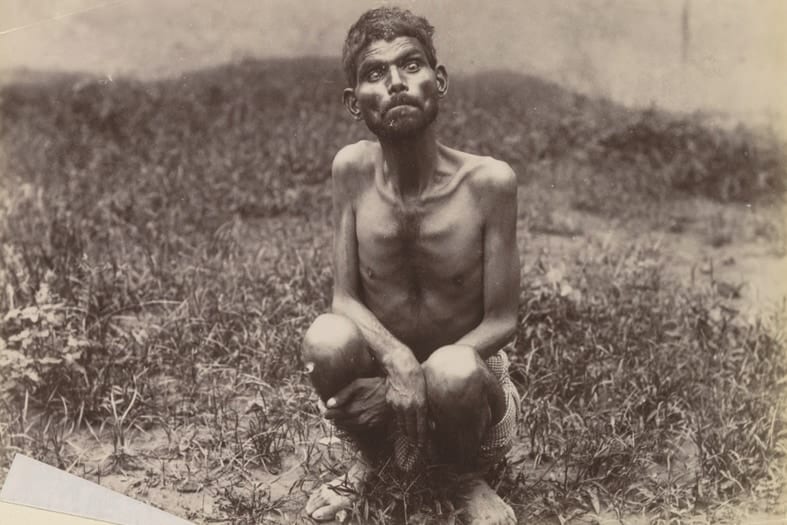

なぜこのような差が生じるのでしょうか?

研究者たちによれば、「読むこと」は外部情報の“入力”であり、「書くこと」はそれを再構成する“出力”です。

これらの行動は、脳の言語ネットワークを活性化させるとともに、記憶・想像・推論といった複数の認知プロセスを連動させる働きがあります。

つまり、「読む」「書く」という行為は単なる学習手段ではなく、脳の中で知識を“構造化”するための重要な手段なのです。

だからこそ、大学生の「読む」「書く」の習慣が、読解力に大きな影響を及ぼしていたのです。

ちなみに調査では、「紙の使用率」と「記録スタイル」の関係にも注目が集まりました。

基本的にはどちらのスタイルでも内容を要約して記録する人が最多でした。

しかし、その中でも講義記録で紙を100%使用している学生は、内容を詳細に記録する傾向が強く、逆に電子機器を多く使う学生は印象に残った部分だけを記録する“最低限スタイル”にとどまる傾向がありました。

こうした傾向からも、深い理解や丁寧な情報処理の違いが生じている可能性があります。

この研究は、教育方法の見直しを迫るだけでなく、「読む・書く」という人類の根源的な行動が、現代の学習においても依然として決定的に重要であることを、脳科学的観点から再確認させてくれるものでした。

読むことと書くこと。

それは単なる学習行動ではなく、知性を育てる“脳の営み”なのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

水は低きに流れる

チャンスレベルでしか正答できないやつも無駄にたくさん大学に通ってて、そういうやつらは勉強せずにおもにスマホでくだらないものを見てる、てことだろ。リリースの筆者はそう書けよ。調査しなくても分かることしか分からなかった無駄な調査。予算を獲ったからには何か書いとかないとまずいから書いたんだね。

あと、どのデータから「累積効果」だと断定したのかね?

スマホの仕組みを提供している企業はなるべくたくさんの人から広告の利益を得るためにものすごい手間暇カネをかけているわけで、当然こうなるよね。

まあ今はAIとかもありますからね、講義の内容聞かせて要約してって言えば要約してくれるわけですし、要約しなくても全部書き起こしてって言えばやってくれるわけでしょう?

そりゃ自分でノートなんて取らないですよね。

便利な道具があるから便利に使ってるだけなので学生には罪はないかなっていう気もします。

必要性がないと生き物は努力しないですから。

いいんじゃないでしょうか、頭使う必要性がなくなってきているのですし。

そうなると高等教育機関っているの?っていう問題は出てきますけどね。

66歳のこのジジイでも、入力ばかりで漢字書かなくなったから、いざ手紙書こうとすると難儀する 若者だけじゃないぞ!