1日たった1分で寿命が変わる

健康のために運動が良いことは多くの人が知っていますが、実際にどれくらいの運動をすれば、どの程度健康効果があるのかを調べるためには、正確なデータを取る必要があります。

しかし、運動の量を調べる方法には難しい問題があります。

たとえば、「アンケートで自己申告」する方法では、人は自分の行動を正確に覚えていないことが多く、特に短い時間の運動は見落とされやすいという欠点があります。

そこで今回の研究チームは、「加速度計」という小型の機械を使って、この問題を解決しようと考えました。

この「加速度計」は小さな腕時計のような装置で、手首に装着すると、1日のうちに体がどれくらい動いたかを細かく記録することができます。

歩いたり走ったりしたときの細かな動きを自動的に記録してくれるため、アンケートよりもはるかに正確に活動量を測れるのです。

研究では、この加速度計を使って、アメリカの成人3,293人の身体活動を1週間にわたって細かく記録しました。

対象となったのは、普段まったく運動習慣がない(スポーツやジム通いなどのレジャー運動を全然していない)20歳以上の男女です。

この参加者は、米国の全国調査(NHANES)という大規模な健康調査から選ばれていて、運動不足の人を正しく代表するように工夫されているため、結果には信頼性があります。

具体的には、参加者にはまず、この加速度計を手首に装着して7日間過ごしてもらいました。

その間、普段通りの生活を送ってもらい、その期間の身体活動を詳しく測定しました。

測定したデータから、研究チームは「VILPA(ヴィルパ)」という日常生活で行われる1分未満の激しい身体活動が「1日に何回くらい起きているのか」、またその「合計時間がどのくらいか」を調べました。

例えば、通勤で急いで階段を駆け上がったり、バス停までダッシュしたり、重い荷物を運んで急いで歩いたりした回数と、その合計時間を記録したのです。

測定期間が終わった後、研究チームはさらに参加者を約6.7年間にわたって追跡し、どの人が亡くなったのかを調べました。

そして、身体活動の記録と死亡した人のデータを比較して、「VILPAを行っていた人」と「全く行っていなかった人」の間で、死亡のリスクにどのような差があったのかを分析したのです。

その結果、研究チームは興味深い事実を発見しました。

VILPAを日常的に行っていた人たちは、全くVILPAを行わなかった人たちよりも、死亡リスクが低い傾向が明らかになったのです。

特に1日あたり平均5〜6回、合計時間で約1.1分間のVILPAを行っていた人たちは、死亡する危険性が約40%ほど低かったことがわかりました。

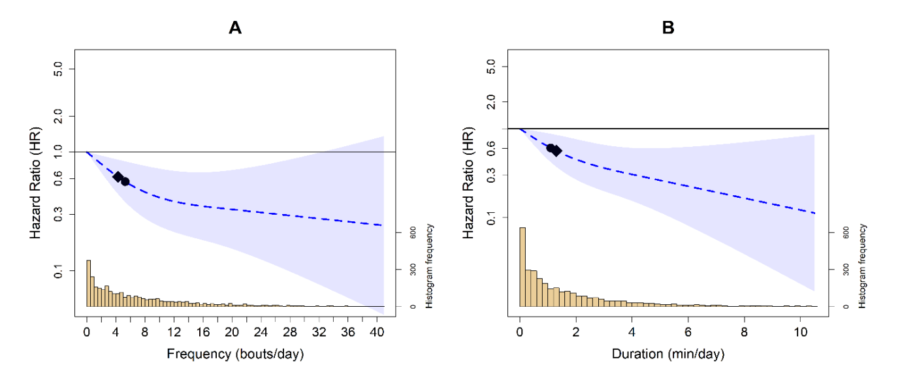

統計学では、このような「死亡する危険性」を示す指標を「ハザード比(Hazard Ratio:HR)」と呼びます。

VILPAを全くしない人の死亡リスクを「1.0」とすると、1日平均で約5.3回行った人では「0.56」(約44%低下)、1日平均で約1.1分間行った人では「0.61」(約39%低下)という数値が示されました。

これは簡単に言えば、「たった約1分間という短い激しい運動を毎日続けている人は、まったくしない人に比べて長期間で見ると死亡するリスクが4割近くも低かった」ということを意味しています。

さらに研究チームは、VILPAの「回数」と「合計時間」を増やした場合に、死亡リスクがどのように変化するかを詳しく調べました。

このように、運動量を増やすほど健康効果が高まるのかどうかを調べることを、「用量反応(Dose-Response)」の分析と言います。

薬でも「量を増やすと効果が高まるが、多すぎると効果が頭打ちになる」ことがよくありますが、運動でも同じように「どのくらい運動すれば効果が最大になるのか」を確かめるのは重要です。

分析の結果、VILPAの場合も、このような「量を増やすほど効果が高まるが、ある程度を超えると効果の増え方がゆるやかになる」という傾向がはっきり示されました。

これを専門的には「L字型(エルじがた)」の関係と呼びます。

グラフでイメージすると、最初は効果が急激に上がり、その後はカーブがゆるやかに平らになっていくような形をしているのです。

具体的に見ると、VILPAの「回数」では、1日に平均約4.3回行う人たちが、何もしない人と比べて死亡リスクが約38%も低下しました。

この4.3回という数字が、健康効果が急激に高まる「境界線」のような役割を果たしているわけです。

また、1日に行うVILPAの回数をさらに増やすと、死亡リスクはもっと低くなりましたが、その効果は8回前後からゆるやかになり始めました。

一方で、VILPAの「合計時間」についても分析を行いましたが、こちらは少し違った結果が示されました。

時間で見ると、1日約1.1分のVILPAで、死亡リスクは約39%低下しました。

そして、合計時間をもっと増やすと、約2分前後から効果の伸びがゆるやかになりました。

つまり、「回数」の場合は8回前後、「合計時間」の場合は約2分前後が、「効果が最大限に近づき、それ以上はあまり大きく変わらなくなる」ポイントだったのです。

これは言い換えると、「短い激しい運動」はほんの少し取り入れるだけで大きな効果が得られる一方で、それを何倍にも増やしても、必ずしもそのぶん効果が同じように何倍にもなるわけではない、ということになります。

つまり、「とりあえず1日数回、合計数分程度やれば、十分に大きなメリットが得られる」ということを意味しています。

また、この研究は、同じく加速度計を使って行われた過去のイギリスの研究(UKバイオバンク)とも比較されています。

UKバイオバンクでは、1日約4.4分のVILPAで死亡リスクが約38%低下したという結果でしたが、今回のアメリカの調査では、もっと短い「1日約1.1分」でほぼ同じか、やや大きな(約39%)リスク低下が見られました。

この結果の違いについて研究者たちは、「参加者のもともとの運動習慣や健康状態の違い」による可能性を指摘しています。

イギリスの調査に参加した人々はもともと健康意識が高く、普段からある程度身体活動をしている人が多かったのに対し、今回のアメリカの調査では、「ほとんど運動をしない、非常に活動レベルが低い人」を対象としていたため、ほんの少しの運動でも非常に大きな健康効果が出やすかった可能性があります。

言い換えれば、「普段まったく運動していない人」ほど、わずかな運動でも劇的な効果が得られやすいということです。

一方、ある程度身体活動を日常的に行っている人が同じような効果を得るには、もう少し長く運動を続ける必要があるかもしれない、というわけです。

今回の研究は、「普段運動をしない人が日常の中でできる簡単な運動」に焦点を当てており、健康な人にとっては少ない運動量でも、運動不足の人には大きな健康効果があることを示しています。

また、これまでの「1回につき10分以上続けるべき」という従来の運動常識をくつがえし、「日常生活で短くても激しい運動を積み重ねれば、健康のメリットを得られる可能性が高い」という新しい視点を提供しています。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)