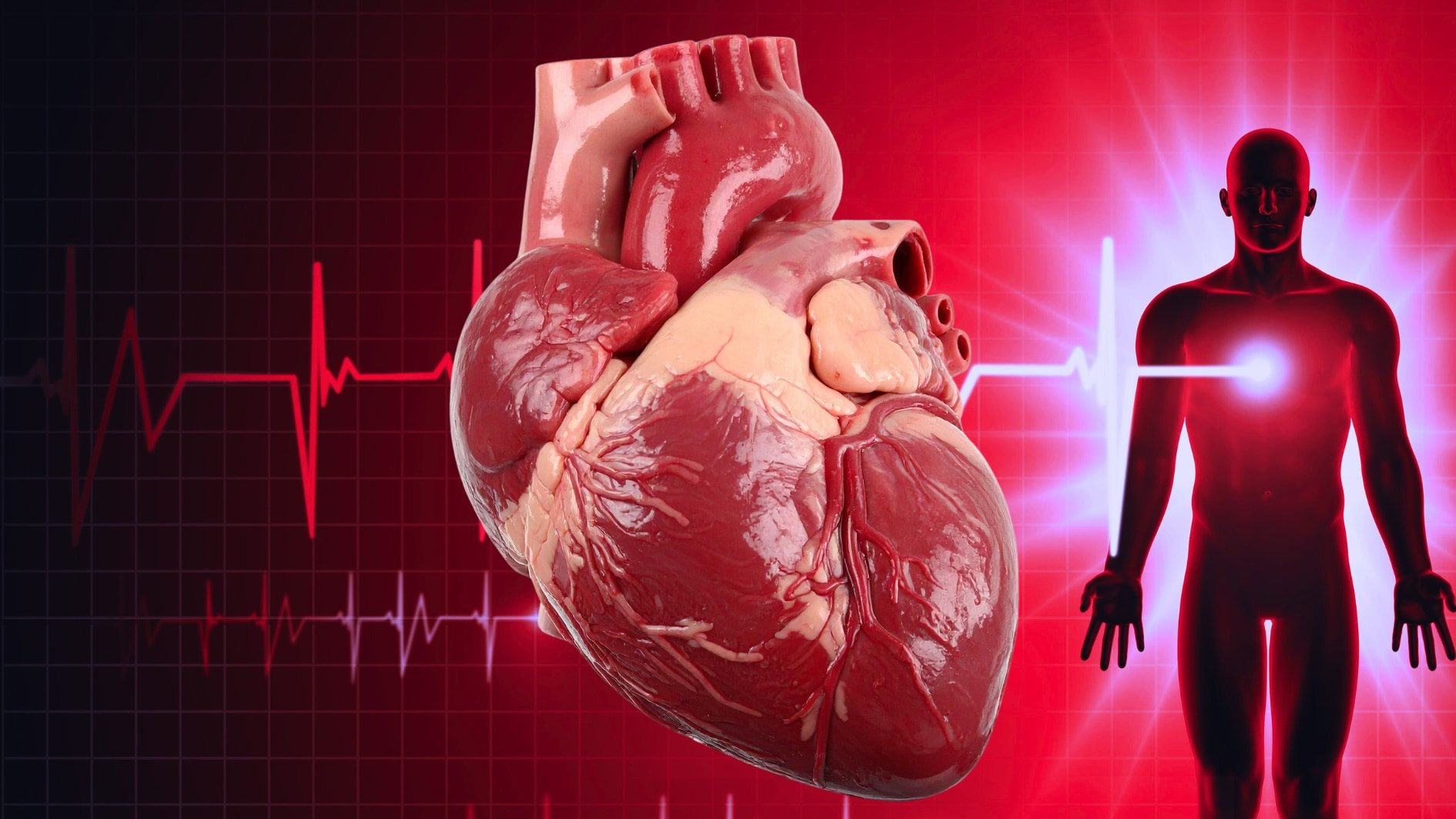

ウイルス感染などのキッカケから心臓発作が起こる仕組み

この研究が示したのは、「心筋梗塞には細菌が関わっているかもしれない」という新しい視点です。

これまで心筋梗塞は、「生活習慣病」だと考えられてきました。

しかし今回の研究によって、実はその背後に「細菌」という隠れた要素が潜んでいる可能性が浮かび上がったのです。

もちろん「心筋梗塞菌」のような病原体があって、それが「人から人へと直接うつる」ということではありません。

この研究で明らかになったのは、私たちが日頃気づかないところで静かに潜んでいる細菌が、心筋梗塞の発作を起こす「引き金(トリガー)」になっている可能性です。

研究チームが注目したのは、「バイオフィルム」という細菌の集まりでした。

バイオフィルムはゼリー状の膜を作り、細菌が身を隠す秘密基地のような存在です。

普段、この膜の中にいる細菌は静かでおとなしいため、私たちの体の免疫(外敵を防ぐ体の仕組み)から見つかりにくくなっています。

ところが、ウイルス感染など何らかのきっかけでバイオフィルムから細菌が飛び出すと、免疫はそれを見つけて攻撃を始めます。

すると、攻撃された場所が炎症(赤く腫れたり熱を持ったりする防御反応)を起こし、それが動脈硬化のプラーク(血管の壁にできる脂肪のかたまり)を破り血栓となる可能性があるのです。

これは例えるなら、細菌という小さな火種が長い間静かに燃えていて、何かの拍子に炎症という「火事」が広がり、プラークという「壁」を壊してしまうというイメージです。

この発見が私たちに与える影響は非常に大きいでしょう。

これまで心筋梗塞の予防といえば、「運動をしましょう」「脂肪分の摂り過ぎに気をつけましょう」「コレステロール値を下げましょう」といった、生活習慣を改善することが中心でした。

もちろん、それは今後もとても大切です。

しかしこの研究結果は、「プラーク内の細菌への対策」も同じくらい重要な予防方法として検討される可能性を示しています。

具体的には、将来、口の中に住んでいる細菌(ビリダンス群連鎖球菌など)に対するワクチンの開発や、プラークの中でバイオフィルムが作られないように防ぐ方法が研究されるかもしれません。

また、血管の中に細菌が潜んでいるかどうかを事前に検査して、心筋梗塞のリスクを予測できるようになる可能性も考えられます。

またプラーク内の細菌を活性化させるようなウイルスに対してワクチンを接種すyることができれば、結果的に心筋梗塞の予防になるかもしれません。

もっとも、今回の研究はあくまでも、「細菌が心筋梗塞に影響を与えている可能性を示す証拠」を提供した段階であり、「原因」と完全に断定するには、さらなる研究が必要です。

ですが今後、この「プラーク内部に潜む細菌➔ウイルス感染などのキッカケ➔免疫の活性化とプラーク破壊➔血栓生成」という線を意識した研究が続けば、心筋梗塞を予防するための新たな方策へとつながるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)