くわしい解説(専門家向け)

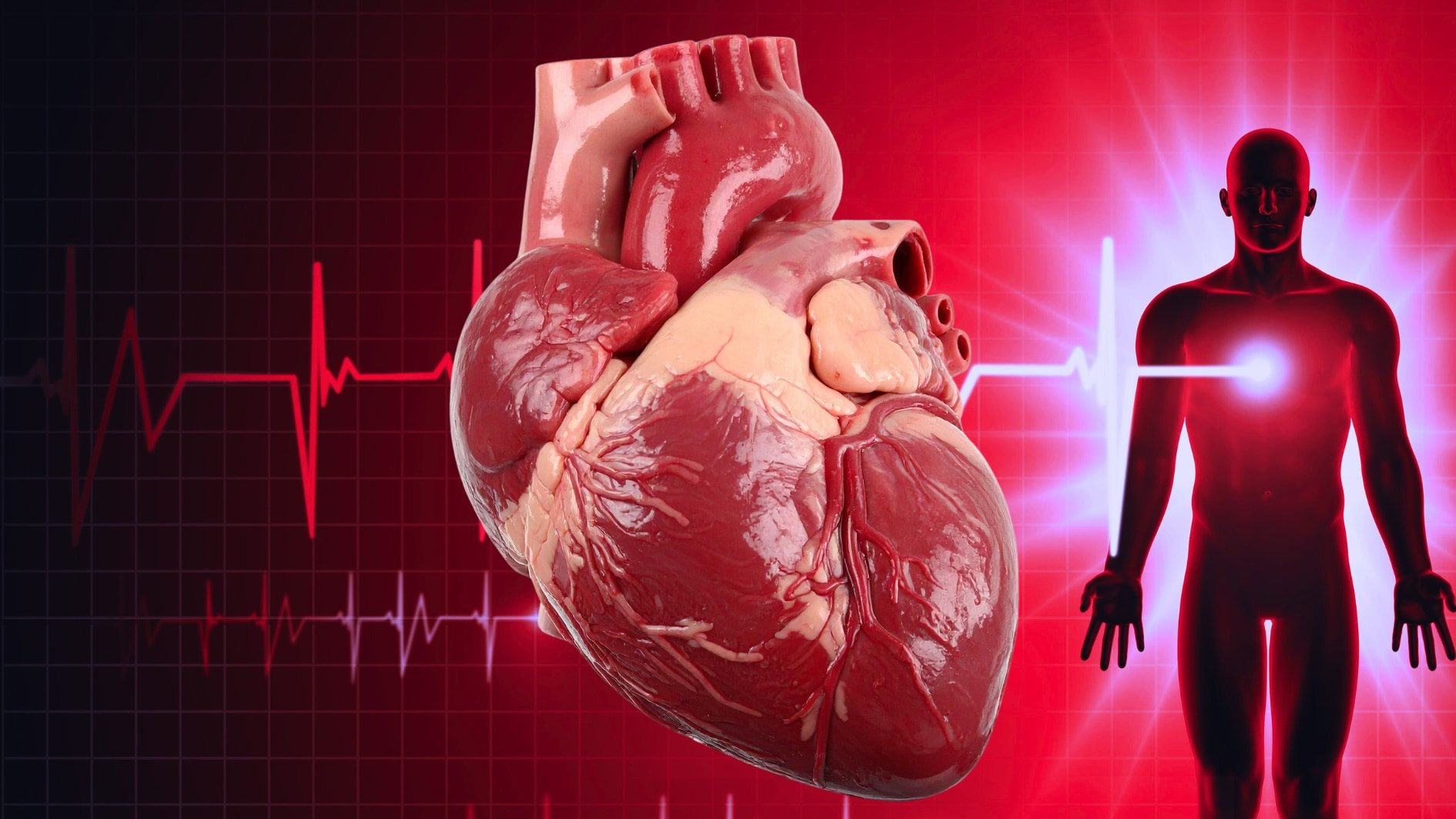

本論文は、冠動脈および末梢動脈のアテローム性プラークに口腔由来のバイオフィルム性細菌、とくにviridans streptococci(ミティス群など)が恒常的に潜み、免疫回避を行いながら、ある段階で“散逸(dispersal)”して線維性被帽へ侵入し、自然免疫・獲得免疫の活性化と線維性被帽の脆弱化を伴う破綻へ寄与しうる、という病態仮説を人試料の病理・分子・機能データを束ねて提示しています。

剖検連続例(突然死)と外科症例(頸動脈・大腿動脈・腹部大動脈)という二つの系列を用い、RT qPCR、免疫組織化学、TLR(toll like receptor)刺激系、そしてプラーク全遺伝子発現解析(GWE)を統合した設計が本研究の肝になります。

まず、検出のレイヤーでは、普遍的16Sプライマーによる“細菌DNAの存在”の確認に続いて、標的RT qPCRで主要口腔菌(ミティス群レンサ球菌、P. gingivalis、A. actinomycetemcomitans など)をプロファイルし、冠動脈プラークの65.7%、外科由来プラークの57.9%で細菌DNAが検出されました。

なかでもviridans streptococciのDNAは冠動脈で42.1%、外科プラークで42.9%と最も高頻度でした。

PCR系はATCC参照菌で特異性検証され、Ct閾値(多くは40、Streptococcus spp. とF. nucleatumは35〜37)やユニバーサル細菌測定のカットオフ(31〜33)を明示し、ΔΔCtで定量の相対評価を行っています。

試料採取は法医剖検室での陰圧・UV滅菌環境、NaOH/EtOH処理器具、同日搬送・凍結保存など、外来コンタミの系統的低減が記述され、動脈洗浄液の陰性対照も併置されています。

外科系列では健常対照としてLITA(内胸動脈)を用い、大半が病理学的に正常で免疫染色も陰性という“健常側の静けさ”が担保になっています。

組織学のレイヤーでは、ミティス群3種(mitis / sanguinis / gordonii)に対する自家作製抗体の混合パネルで免疫染色し、クロスリアクティビティを確認したうえで運用しています。

冠動脈359標本のうち60.4%、外科系列59標本のうち52.5%が免疫陽性で、アテロームの重症度が増すほど陽性率も上昇しました。

とくに線維脂性プラーク(AHA V)では約9割で“バイオフィルム様”集塊が脂質核や壁に沿って染まり、マクロファージマーカーCD68とはほぼ共在せず、免疫回避を示唆します。

一方、破綻・血栓を伴う複雑プラーク(AHA VI)では、すべてで強染色の散在性球菌が線維性被帽の破綻部へ浸潤し、CD68陽性マクロファージ内外に認められました。

これらはバイオフィルムからの“散逸”後に莢膜性の毒性表現型をとった菌である、という解釈が抗体特性(プランクトン型への高い反応性)と整合します。

面積定量では、免疫陽性スコア0/+/++/+++が、平均0%、1.8%、2.7%、8.7%の免疫陽性面積に相当することも示されています。

免疫活性化のレイヤーでは、破綻部において、TLR2、CD14、TLR4、NF κBが同一局所で共発現し、自然免疫の下流シグナル(MyD88依存)活性化を支持します。

さらにCD3 / CD247(CD3ζ)陽性リンパ球の集積が獲得免疫の関与も示します。

in vitroのHEK293安定発現TLR系では、グラム陽性のミティス群は濃度を問わずTLR2系(TLR1/2、TLR2/6)を主に活性化し、グラム陰性は低濃度でTLR4優位、高濃度でTLR2シフトという応答を示しました。

これら機能データは、組織で観察されたTLR2優位の発現像と呼応します。

遺伝子発現のレイヤーでは、外科標本のGWEでTLRシグナル経路(KEGG 04640)が最も強く上方制御され、エンリッチメントスコア0.721、nominal P=0.002、FDR=0.046が与えられています。

TLR2は約2.10倍、TLR4は約2.94倍の発現上昇を示し、97遺伝子中57遺伝子でトランスクリプトが有意に上昇していました。

つまり、“細菌認識の準備ができたプラーク”という分子背景のうえで、散逸した菌の局所侵入が自然免疫スイッチを押すというシナリオが、転写プログラム面からも裏づけられます。

臨床・病理相関として、剖検系列ではviridans免疫陽性スコアが冠動脈疾患死(P=0.0001)、全心筋梗塞死(P=0.002)、再発MI死(P=0.004)と強く関連し、初回急性MIでも傾向(P=0.056)が示されています。

RT qPCRのstreptococcal DNA量とも免疫陽性スコアが相関しました。

もちろん、因果の最終証明には介入的エビデンスが必要ですが、“無害な傍観者では説明しにくい”整合的な多層データが提示された点は重要です。

方法論的厳密性と限界も丁寧に議論されています。

剖検系列は地域の突然死を代表しますが、男性過多や外因死の偏りなどのバイアスを免れません。

外科系列では、試料が小さく石灰化によりDNA抽出が難しいため、RT qPCRは一部のみで偽陰性の可能性が残ります。

LITAを健常対照に用いた点への批判可能性も率直に記されています。

対照的に、採取・固定・洗浄を含む厳格な無菌手技、前免疫血清・アイソタイプ・DABのみ・異種菌抗体など多段の陰性コントロール、剖検系列と外科系列で類似する細菌プロファイルといった反証的検討が、コンタミネーション仮説の妥当性を低くする材料になっています。

「散逸した菌」がバイオフィルム由来か新規流入かの識別は難題ですが、バイオフィルム生態の既知のライフサイクルからは内因性散逸がより蓋然的と結論づけています。

機序仮説としては、アテロームが拡大し低酸素に適応して新生血管が入り込むと、一過性菌血症(歯科処置や急性気道感染などに伴う)を経由して口腔由来菌が脂質核・壁に付着しバイオフィルム化、免疫回避状態で潜伏します。

その後、未知のトリガー(呼吸器ウイルス、カテコールアミン、鉄、脂肪酸シグナルなどが候補)で莢膜性の毒性表現型へリプログラムされた次世代菌が散逸し、TLR2優位の自然免疫経路→NF κB→IL 6やTNF→MMP群の誘導→コラーゲン分解→被帽破綻と血栓形成という炎症‐構造脆弱化カスケードを増幅すると描かれます。

これは、感染後短期にMIリスクが跳ね上がる疫学所見や、endocarditisで見られるバイオフィルム性の慢性感染の病態とも親和的です。

臨床的含意として、過去の長期マクロライド投与などの抗菌薬介入が陰性に終わった一因を、“バイオフィルムの薬剤到達不全と免疫回避”に求める論旨は説得的です。

著者らは次の問いとして、急性期短期抗菌薬の転帰影響、バイオフィルムの画像診断や予防法の開発可能性を挙げています。

これは“感染症として治す”という単純化ではなく、「プラーク進展の複雑化(complication)」における細菌学的成分の介在という、病態生物学のアップデートです。

最終結論は控えめに“may contribute”の域にとどめられており、因果の確証は今後の介入研究と生体内イメージング、メカニズム実証に委ねられます。

病因の多因子性を踏まえるなら、本研究は脂質・免疫・微生物の三位一体モデルへ舵を切るための、現時点で最も重層的な人データの提示と評価できます。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

のど風邪の溶連菌感染が心筋炎・心内膜炎・弁膜症の契機になると教科書にあるのに、口腔常在菌も虚血性心疾患のリスク要因とは驚きました。

すでに血管に住み着く前の、若いうちからの日ごろのまめな歯磨きや定期的な歯石除去が発症確率を下げる予防につながるとなると、口臭予防や齲歯予防に加えて、動機付けが高まりそうです。