細菌と心臓発作の意外なつながり

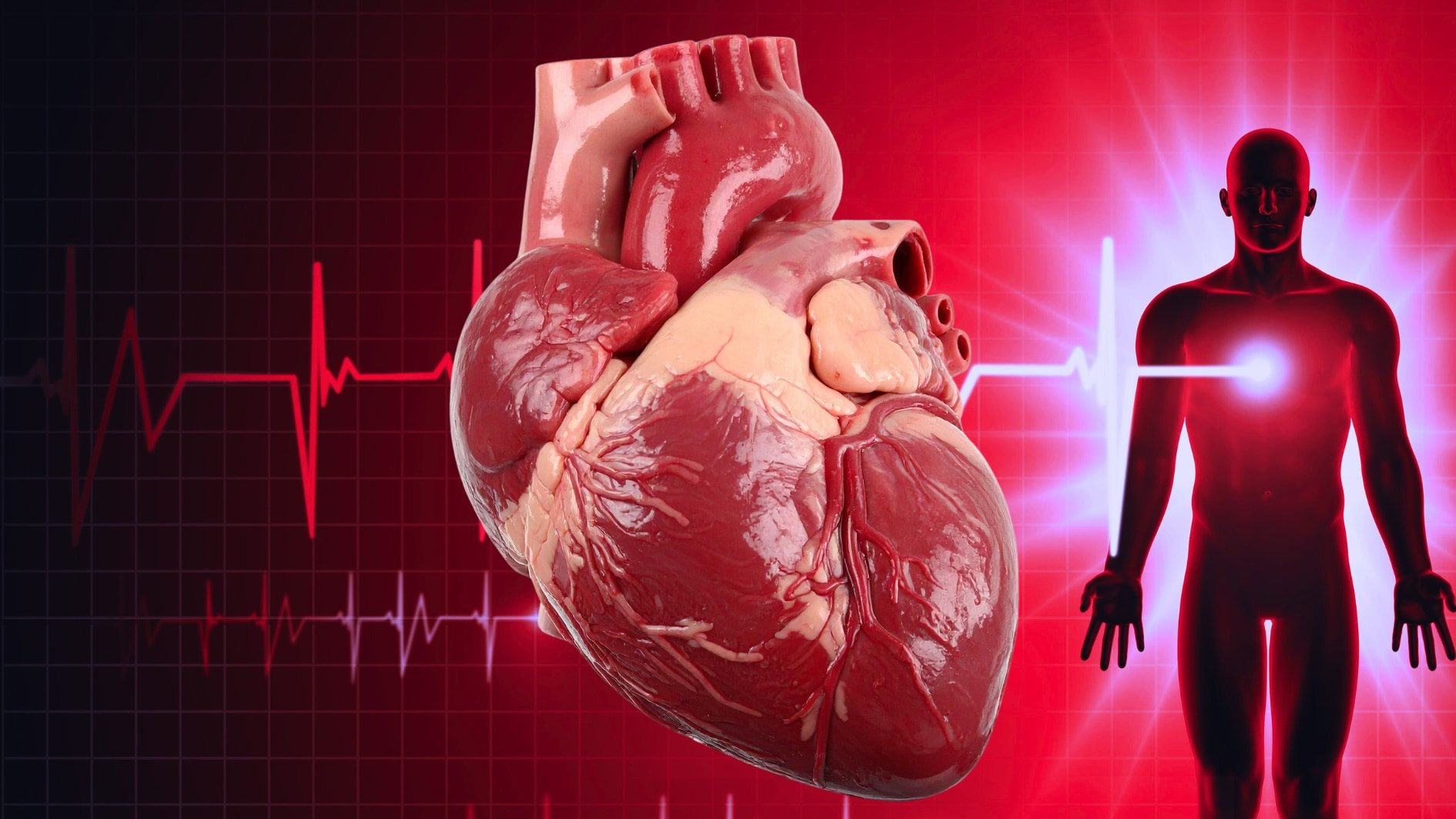

私たちの心臓は、全身に血液を送り出すポンプのような大切な役割を持っています。

心筋梗塞(しんきんこうそく)とは、その心臓の筋肉(心筋)に血液が行き届かなくなり、一部の心筋が壊死(細胞が死んでしまうこと)してしまう重大な発作です。

特に、日本だけでなく世界でも、心筋梗塞は生命を奪う病気の代表的なものの一つになっています。

実際、世界保健機関(WHO)によれば、心筋梗塞を含む心臓や血管の病気は世界で最も死亡者数が多く、その中でも特に心筋梗塞や脳卒中が大きな割合を占めています。

では、なぜ心筋梗塞が起きるのでしょうか?

その原因の多くは、日頃の生活習慣に関係していると考えられています。

例えば、脂っこい食べ物やファストフードを食べ過ぎるなどしてコレステロール(血液中の脂質の一種)が増えると、動脈(心臓に血液を送る管)の内側に「プラーク」という脂肪の塊が溜まります。

これが徐々に大きくなっていくと、何かのきっかけでプラークが破裂し、そこに「血栓(血液の塊)」ができて血管を詰まらせてしまうのです。

血液が止まると心臓に酸素が届かなくなり、心筋がダメージを受けてしまいます。

このようにして心筋梗塞が発症するのです。

しかし、近年の研究では「本当に生活習慣だけが原因なのだろうか?」という疑問も投げかけられています。

というのも、過去の研究から「感染症(ウイルスや細菌が引き起こす病気)」が心筋梗塞の発生に関係している可能性が指摘されていたからです。

実際に、インフルエンザや肺炎などにかかった直後には、心筋梗塞を含む心臓や血管のトラブルが一時的に増えることが知られています。

また、歯周病(歯の周りに炎症を起こす病気)など口の中の慢性的な感染症も、心臓病と関連があるのではないかと以前から疑われてきました。

コラム:ウイルス感染と体内の細菌の活性化

「風邪やインフルエンザ(ウイルス感染)がきっかけで、細菌(バクテリア)が一気に元気になる」――そんな現象は医学では昔から知られています。代表例はインフルエンザ後の二次性細菌性肺炎です。ウイルスが気道の粘膜(のど〜気管支の内側)を傷つけ、粘液を外へ運ぶ“ベルトコンベア”(繊毛運動)を止め、免疫(体を守る仕組み)の働きを一時的に鈍らせることで、ふだんは大人しい肺炎球菌や黄色ブドウ球菌などが増え、重い肺炎を起こしやすくなります。乳幼児で多いRSウイルスやライノウイルスの流行後に、中耳の奥に細菌(肺炎球菌やインフルエンザ菌)が増えて中耳炎が起こりやすくなるのも、同じ種類の「ウイルス→細菌ブースト」の一種です。

こうした指摘を受け、過去には抗生物質(細菌を倒す薬)を使って感染症を治療すれば、心筋梗塞を防げるかもしれないという考えで、大規模な臨床試験(実際に患者さんを対象にした実験的研究)が行われました。

ところが、この研究では、細菌感染を抗生物質で治療しても、期待したほどには心臓発作のリスクが下がりませんでした。

その結果を受けて「細菌と心筋梗塞の関係性」への注目は一時的に薄れていったのです。

ですが単に抗生物質が細菌に効かなかった可能性は捨てきれません。

というのも細菌たちはバイオフィルムという防御壁を作って、抗生物質や免疫から身を守りながら潜伏増殖できるからです。

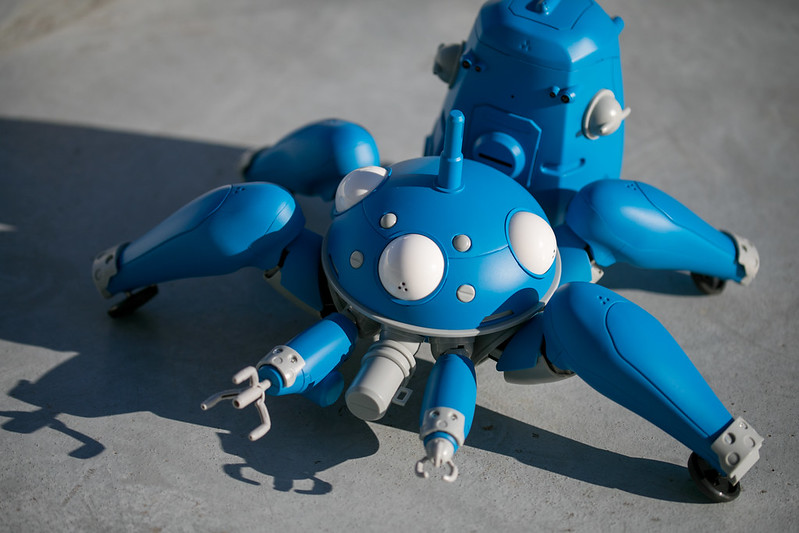

そこで今回の研究チームは「プラーク内にどんな細菌がいるのか?」そして「心筋梗塞の発生にどう関係しているのか?」を詳しく調べることにしたのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)