なぜハエが寄ってくる?「タチガシワ」の“地味な花”に隠れた謎とは?

私たちが普段見かける花は、カラフルな色や甘い香りで虫や鳥を誘い、自分の花粉を運ばせています。

でも、実はこうした「花と虫」の関係には、まだまだ私たちが気づいていない秘密がたくさんあります。

「タチガシワ(学名:Vincetoxicum nakaianum)」は本州や四国の森の中、少し暗い林床などにひっそりと生える多年草です。

和名の由来は、ツルガシワに似ているものの、つるではなく“立ち上がる”草姿にあります。

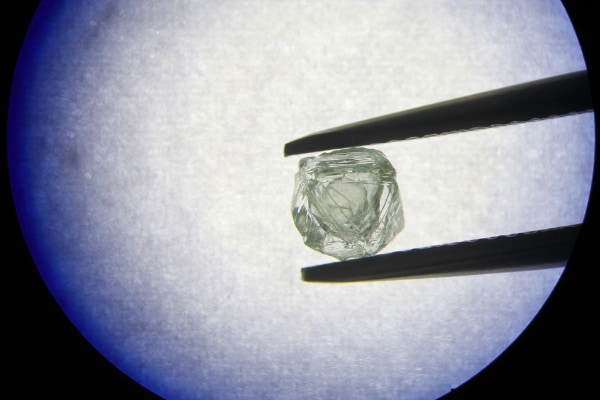

5月ごろになると、緑色や茶色がかった小さな花を茎先に咲かせますが、いわゆる「華やかさ」はありません。

どんな虫がこの花の花粉を運んでいるのか、これまで詳しく分かっていませんでした。

そんなタチガシワの花に、東京大学の研究者が注目しました。

本研究は、小石川植物園にて、なぜかタチガシワにの花に特定のハエが群がっている様子を目にしたところから始まりました。

そのハエは「キモグリバエ科」のごく小型で目立たない昆虫です。

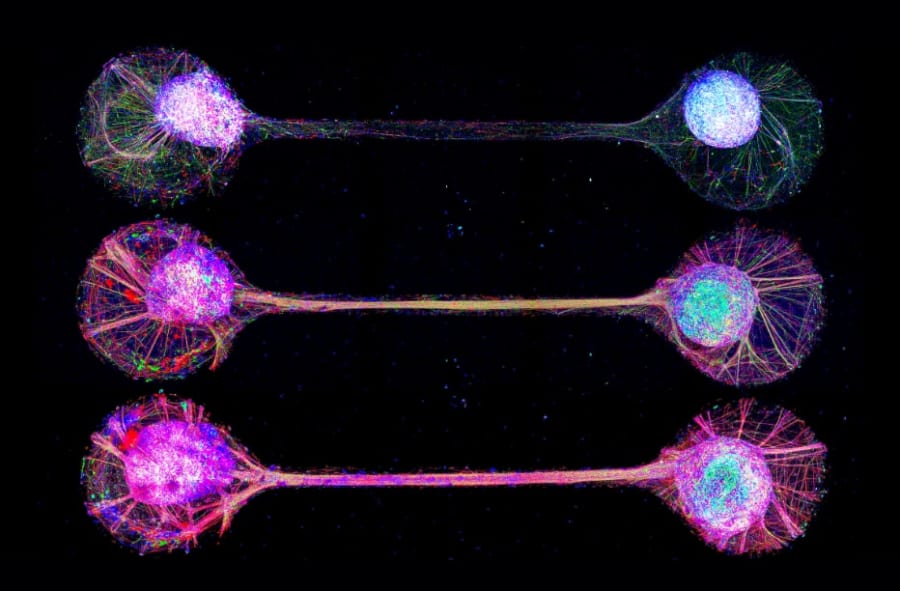

キモグリバエ科には、クモやカマキリが獲物を捕らえた現場に現れ、虫の体液を横取りする「労働寄生性(kleptoparasitism)」という特殊な生態を持つ種がおり、今回の観察対象となったキモグリバエもこの特徴を持ちます。

ここで研究者は、「もしかしてタチガシワは、虫の死骸や体液の匂いを真似て、こうしたハエだけを引き寄せているのでは?」と考えました。

既知の“擬態花”には、腐った肉や果実、ミツバチのメス、アブラムシのフェロモンなど、さまざまな「匂い」や「見た目」を真似る例がありましたが、「アリの匂い」への擬態は報告がありませんでした。

この仮説を検証するため、研究者はまず、タチガシワの自生地(日光植物園など)で2021年から2025年まで合計150時間にもわたり、花を訪れる昆虫を観察。

その結果、4種のキモグリバエ科が主な送粉者だと判明しました。

次に、ガスクロマトグラフィー質量分析計(GC-MS)という機械を使って花の匂いを詳しく分析。

その花の匂いを再現した合成混合液を作り、野外で試したところ、見事にキモグリバエたちが集まることを確認しました。

ここで「この匂いは自然界のどんな生き物が出すのだろう?」という新たな疑問が生まれます。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)